-

1. Die Investitionen an den politischen Zielen ausrichten:

Soll das Verkehrssystem zukunftsfähig werden, braucht es ein konkretes Bild dieser Zukunft, die Vision eines leistungsfähigen, vernetzten und klimaneutralen Verkehrssystems. Darauf müssen sich Bund und Länder einigen. Konkrete Investitionsprojekte müssen sich in diese Vision einfügen. Das herkömmliche Verfahren zur Auswahl von Infrastrukturvorhaben ist dafür strukturell nicht geeignet und deshalb reformbedürftig. An seine Stelle sollte ein transparentes Bewertungssystem treten, das die Grundsätze Erhalt und Modernisierung vor Aus- und Neubau sowie Schiene vor Straße widerspiegelt. Das Geld muss den Zielen einer nachhaltigen Mobilität folgen.

-

2. Zusätzliche Finanzierungsquellen erschließen und gewichten:

Die Mitglieder des Sachverständigenrats stimmen darin überein, dass zur Deckung der Bedarfe die Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen erforderlich ist. Zu diesem Zweck bestehen folgende Optionen:

- Staatliche Kreditaufnahme: Kreditfinanzierung ist auch über den durch das Sondervermögen geschaffenen Umfang hinaus erforderlich, insbesondere für die Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturen des Bundes. Generell gilt für die staatliche Kreditaufnahme, dass eine Priorisierung von produktiven oder vermögenssteigernden Ausgaben zu empfehlen ist, um langfristig die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen zu wahren. Bei der Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen ist zur sachgerechten Verwendung und zur Vermeidung verfassungsrechtlicher Unsicherheiten darauf zu achten, dass die Zusätzlichkeit der finanzierten Investitionen gewahrt bleibt.

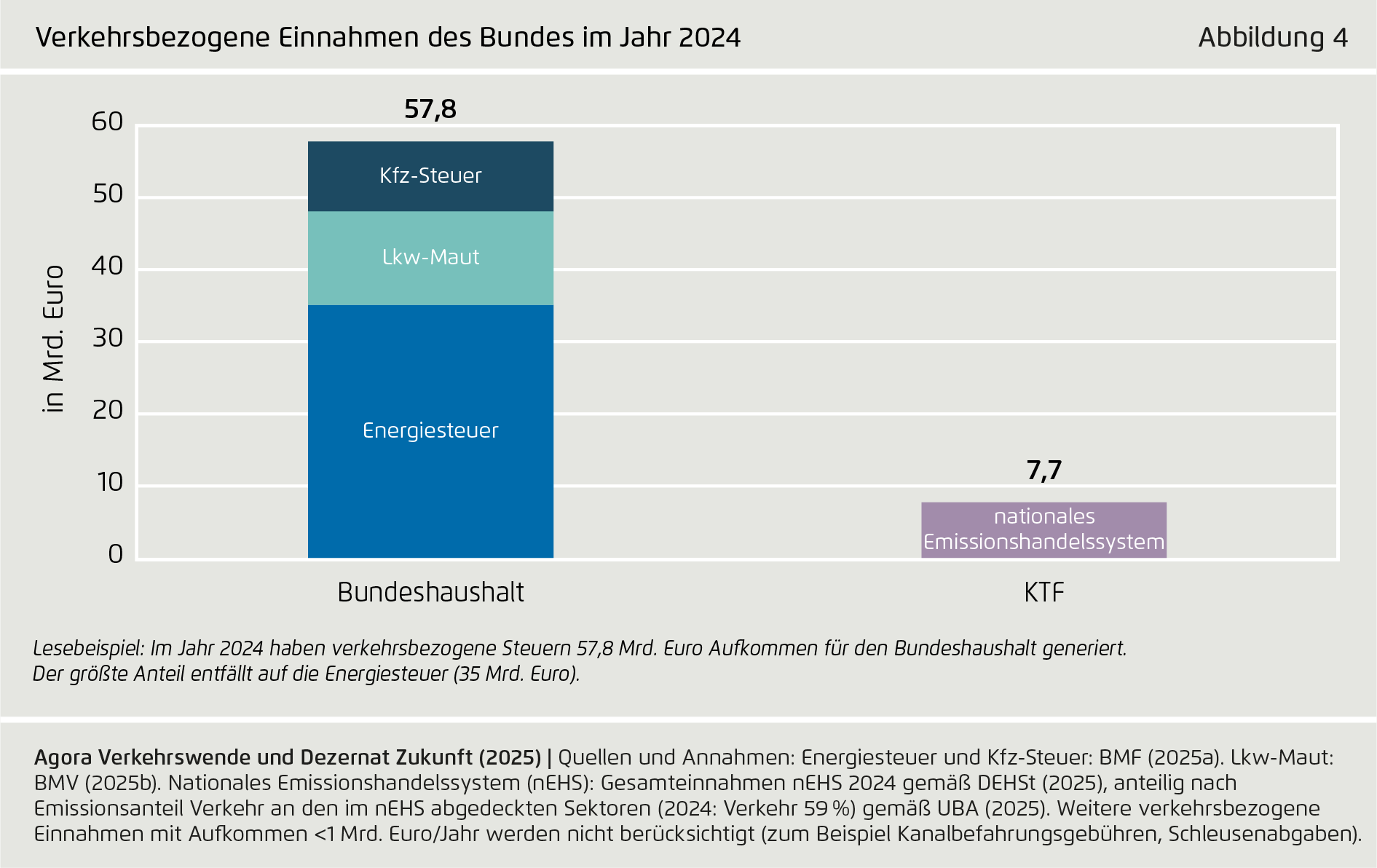

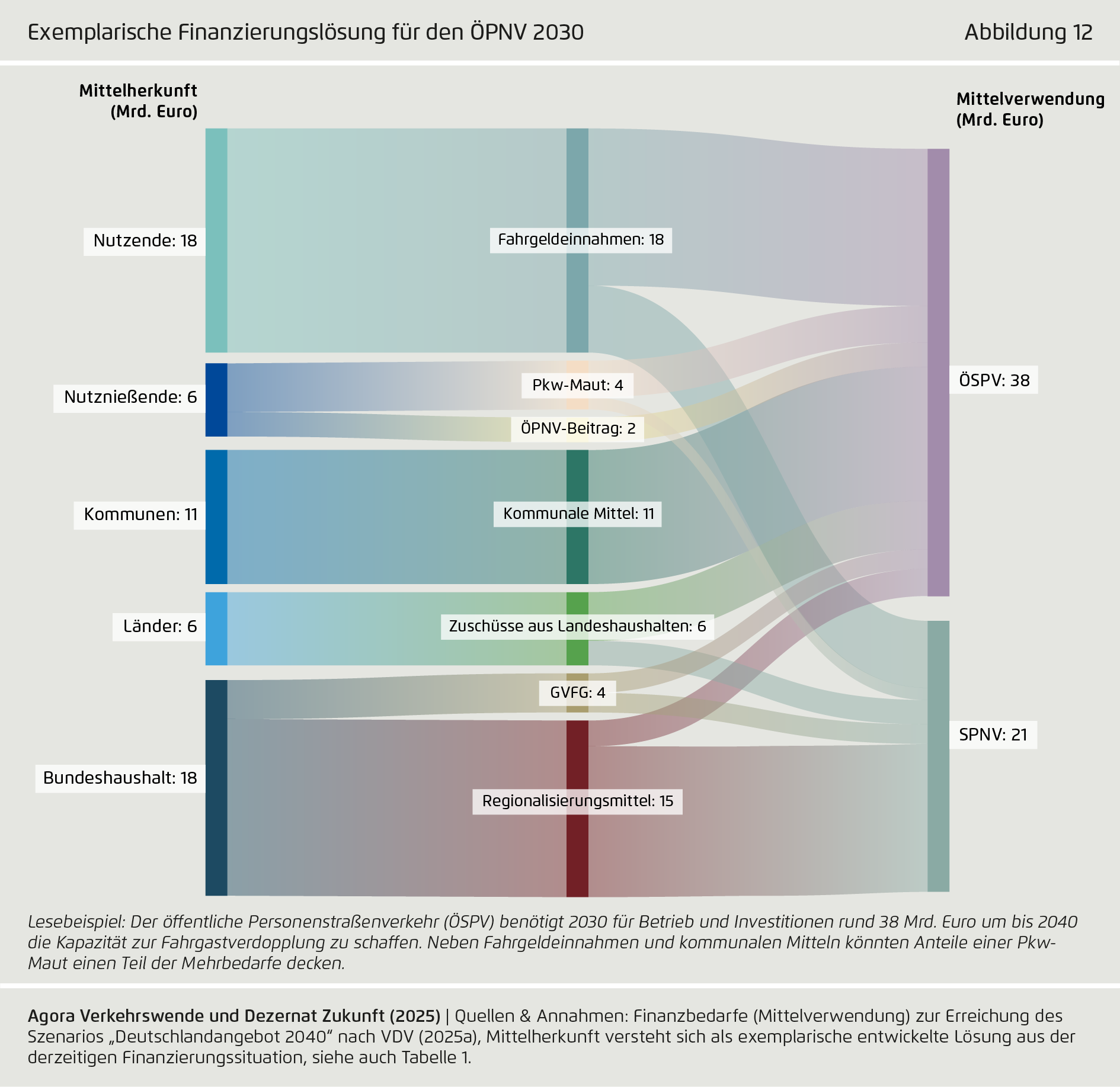

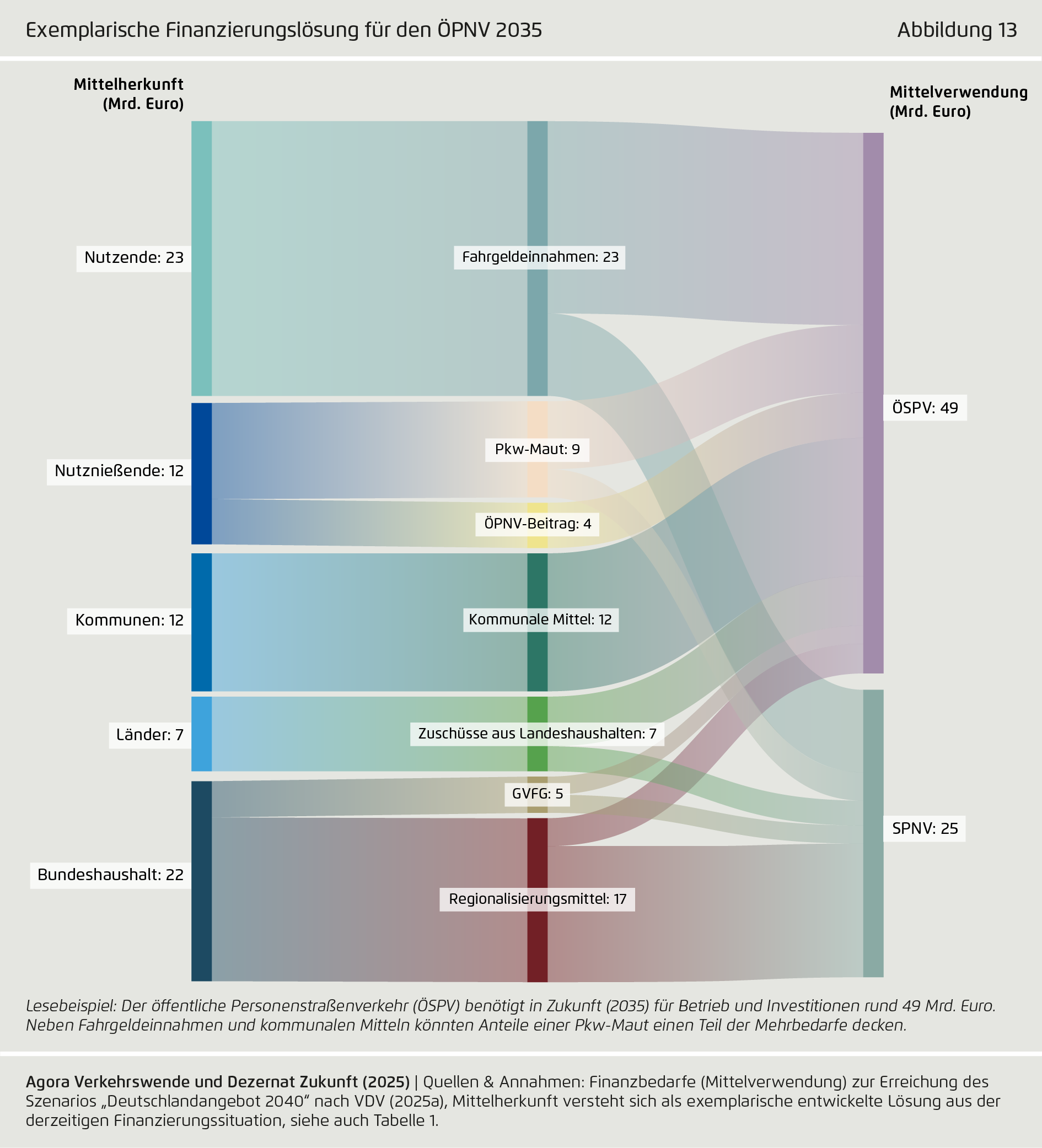

- Nutzungsgebühren: Neben der Ausweitung der Lkw-Maut ist eine Nutzungsgebühr für Pkw denkbar, um das Wegbrechen der Energiesteuereinnahmen zu kompensieren. Neben der verlässlichen Infrastrukturfinanzierung können Anteile aus den Einnahmen einer fahrleistungsabhängigen Pkw-Maut den Ausbau des ÖPNV kofinanzieren. Um abrupte Belastungsänderungen und regressive Verteilungseffekte zu vermeiden, sollten Nutzungsgebühren schrittweise und sozial verträglich eingeführt werden.

- Nutznießende des ÖPNV: Da Dritte von einem guten ÖPNV-Angebot, das das Straßennetz entlastet und verlässlich planbare Verkehre ermöglicht, profitieren, kann es gerechtfertigt sein, sie an der Finanzierung des ÖPNV zu beteiligen. Ein zweckgebundener ÖPNV-Beitrag kann die Nutznießenden eines guten ÖPNV in dessen Finanzierung einbeziehen. Die Abgabe ließe sich bundesweit – mit regional differenzierten Sätzen – ausgestalten oder Kommunen können per Länderermächtigung zur Erhebung eigener Beiträge ermächtigt werden.

Gleichzeitig weisen all diese Finanzierungsoptionen spezifische Risiken auf und führen zu Veränderungen bei der Verteilung der Belastungen, was ihre Anwendbarkeit begrenzt – jede Entscheidung bringt zwangsläufig auch Kosten mit sich. Die Gewichtung der verschiedenen Finanzierungsquellen ist deshalb eine inhärent politische Aufgabe.

Möglichkeiten der Steuerfinanzierung und die Einbindung von privatem Kapital können den Finanzierungsmix aus Sicht des Sachverständigenrats ergänzen:

- Bei der Steuerfinanzierung bestehen relevante Aufkommenspotenziale. Insbesondere die Abschaffung umweltschädlicher Steuerprivilegien kann zugleich eine Anreizwirkung in Richtung eines nachhaltigeren Verkehrssystems entfalten. Obgleich es Reformansätze gibt – etwa die auf EU-Ebene weitgehend vorbereitete Anpassung der Energiebesteuerung –, die prinzipiell rasch umsetzbar wären, wird die Erschließung dieser Potenziale in vielen Fällen als langwierig und politisch schwierig eingeschätzt.

- Für privates Kapital in Form von ÖPPs und private Infrastruktur- beziehungsweise Investmentfonds sehen die Mitglieder des Sachverständigenrats keine herausgehobene Rolle bei der Finanzierung öffentlicher Mehrbedarfe, da sich die Finanzierungskosten damit erhöhen und die Finanzierungslast, die durch öffentliche Mittel oder Beiträge der Nutzer:innen refinanziert werden muss, anwächst. Sollte der Bund jedoch politisch oder aufgrund institutioneller Kapazitätsengpässe nicht in der Lage sein, die zur Kreditfinanzierung und Finanzierung durch Nutzende erforderlichen Reformen anzustoßen, ist eine private Teilfinanzierung durch Öffentlich-Private Partnerschaften zur Deckung der Bedarfe in geeigneten Fällen denkbar. Dies betrifft insbesondere Bereiche, in denen klare Cash-Flows und kontinuierliche Einnahmen zu erwarten sind.

Der Sachverständigenrat spricht sich dafür aus, politische Entscheidungen über die Erschließung und Gewichtung neuer Finanzierungsquellen zeitnah zu treffen und diese umzusetzen.

-

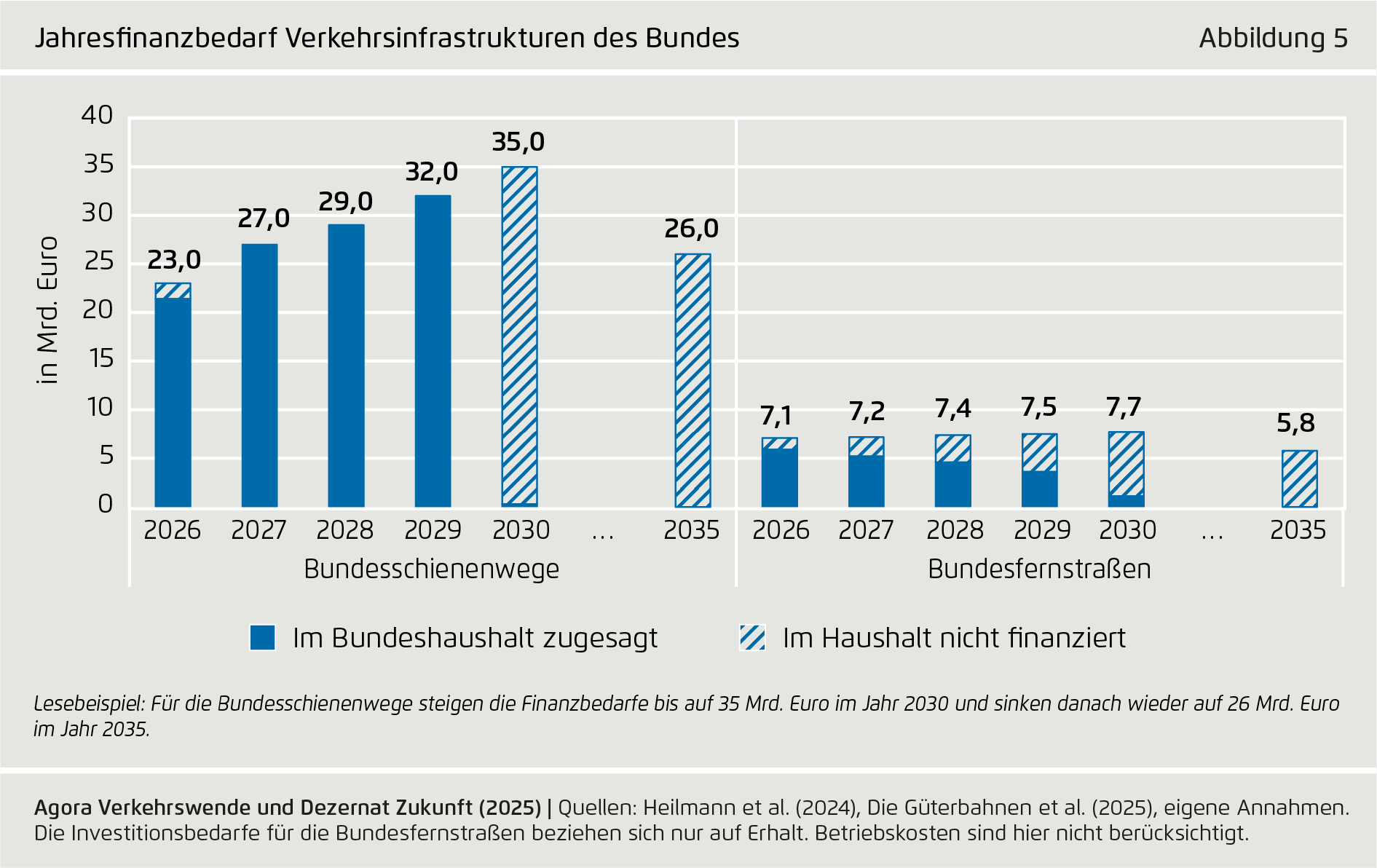

3. Das Investitionsvolumen für die Schiene stetig steigern:

Es muss in Zukunft deutlich mehr in die Verkehrsinfrastrukturen investiert werden, insbesondere in die Schiene. Dabei sollten die Investitionen stetig und planbar wachsen. Ein verlässlicher Mittelaufwuchs gibt Unternehmen die nötige Planungssicherheit, um ihre Kapazitäten Schritt für Schritt auszubauen, Personal einzustellen sowie Maschinen zu beschaffen. Ohne einen planbaren Pfad würden höhere Ausgaben vor allem die Preise treiben.

-

4. Einen Eisenbahninfrastrukturfonds schaffen:

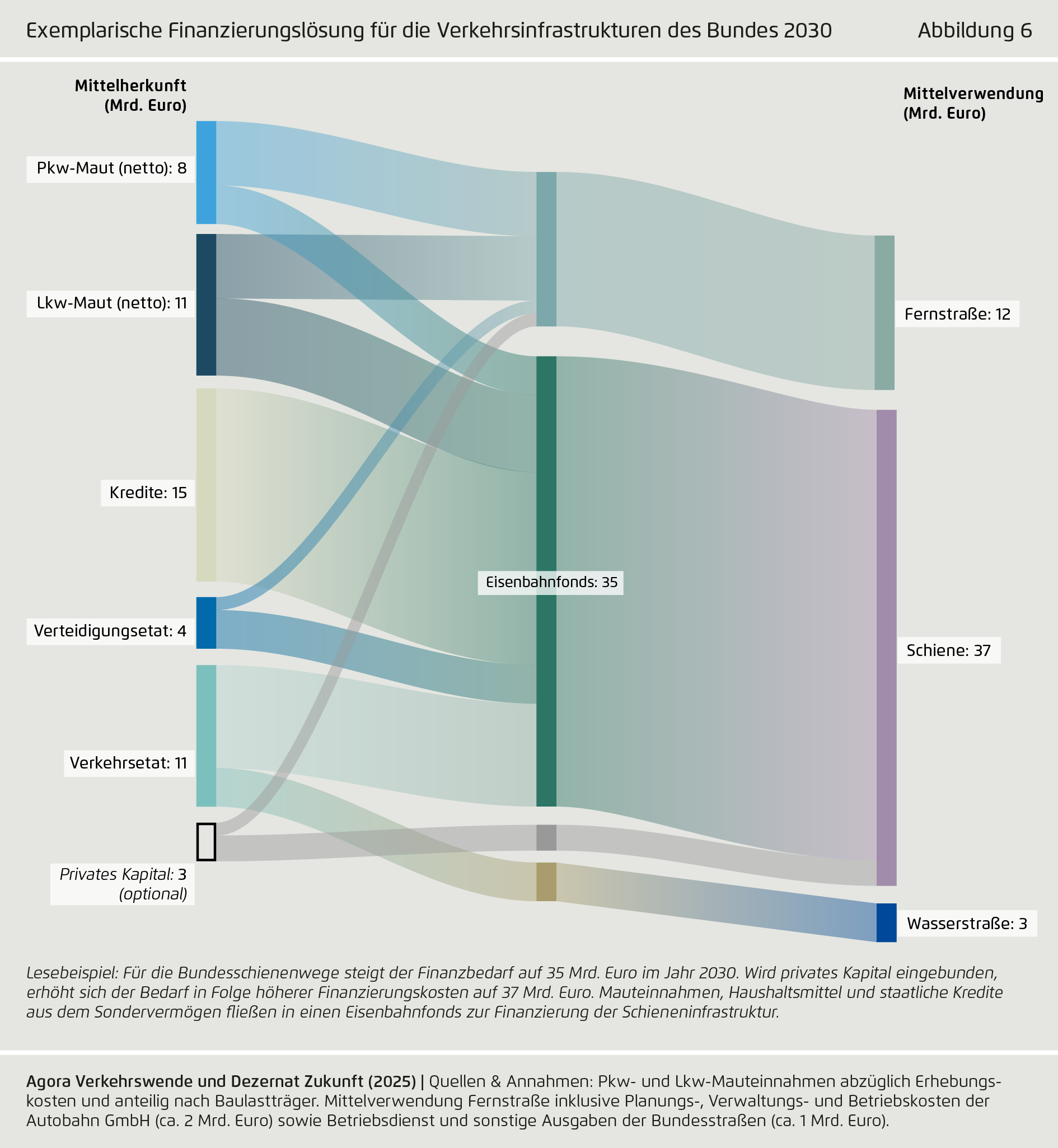

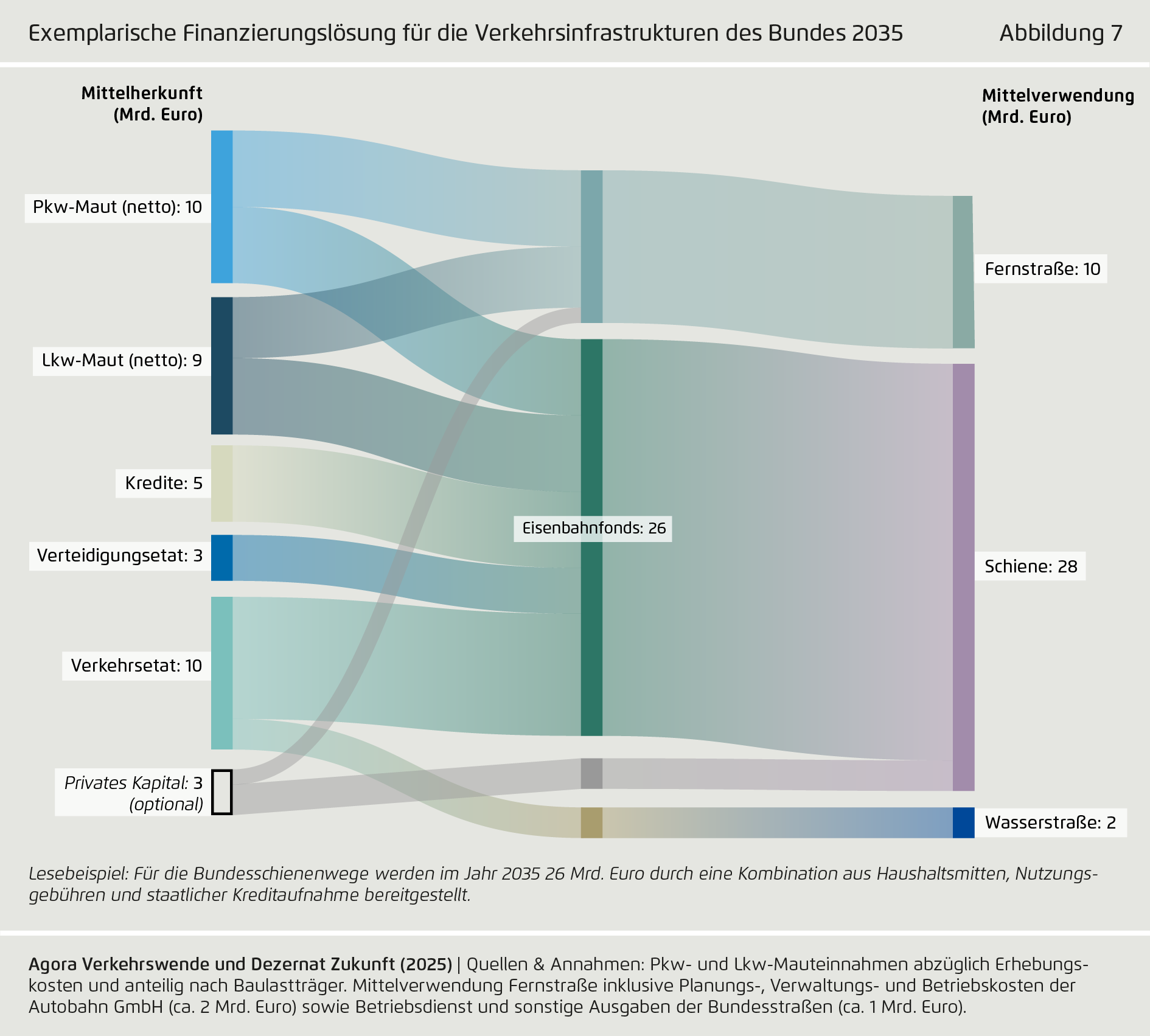

Die Einrichtung eines überjährigen Eisenbahninfrastrukturfonds ist von ausschlaggebender Bedeutung, um Planungssicherheit für die Schienenfinanzierung zu ermöglichen. Der Fonds bietet eine übergeordnete Finanzierungsstruktur und speist sich aus Haushaltsmitteln, Mauteinnahmen und staatlichen Krediten, die zunächst aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität bedient werden können. Das Sondervermögen selbst kann zum Eisenbahninfrastrukturfonds weiterentwickelt werden.

-

5. Das Trassenpreissystem reformieren:

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene zu stärken, ist eine grundlegende Reform des Trassenpreissystems unerlässlich. Eine entsprechende Reform sollte insbesondere die Bepreisung nach Vollkosten und die Gewinnerwartung des Bundes überarbeiten. Eine Weiterentwicklung der Trassenbepreisung in Richtung Grenzkosten ist wünschenswert. Insbesondere könnten dort, wo es freie Kapazitäten auf Strecken gibt, reduzierte Trassenpreise zusätzliche Zugfahrten anreizen.

-

6. Das ÖPNV-Angebot deutlich ausbauen:

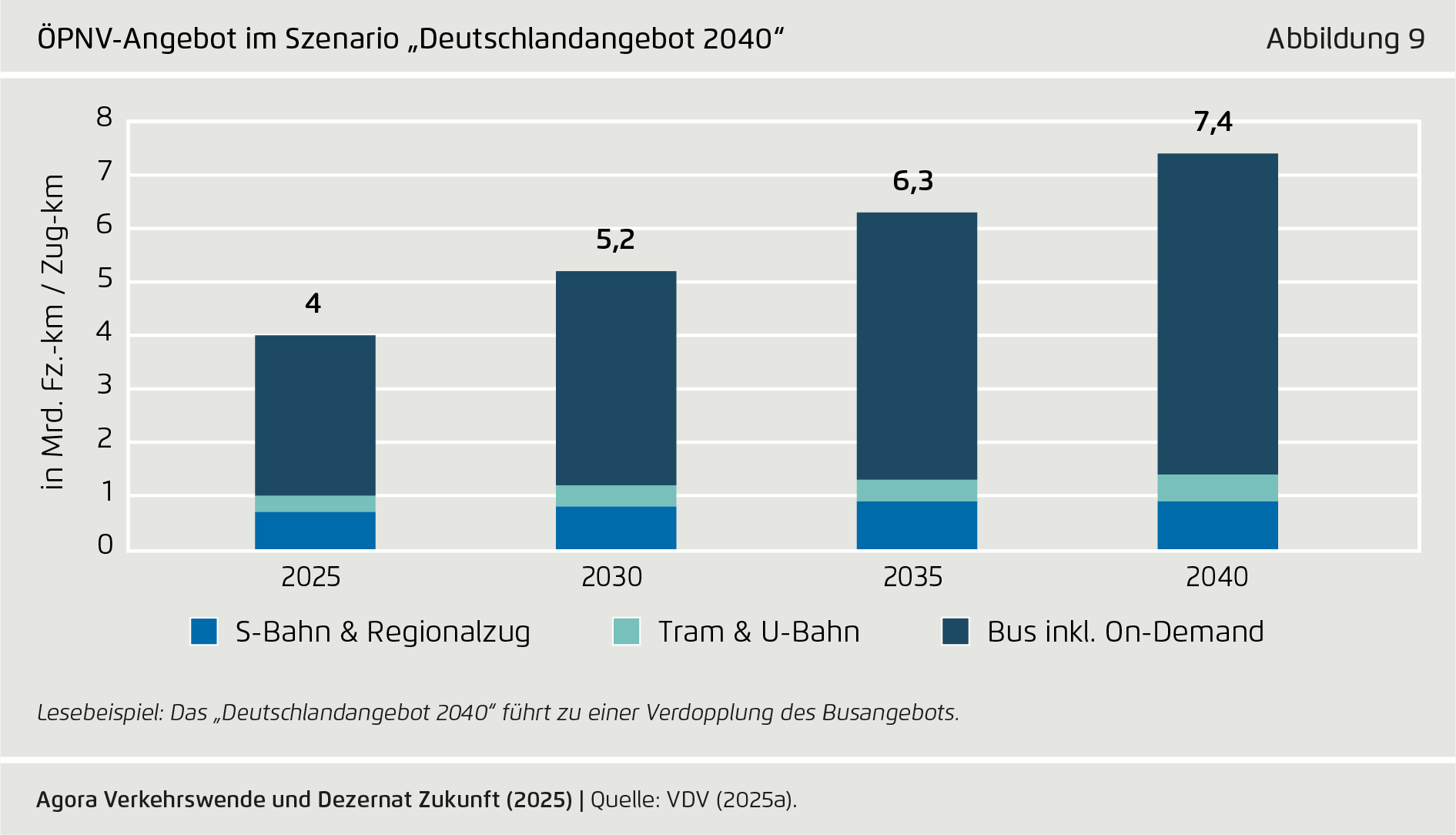

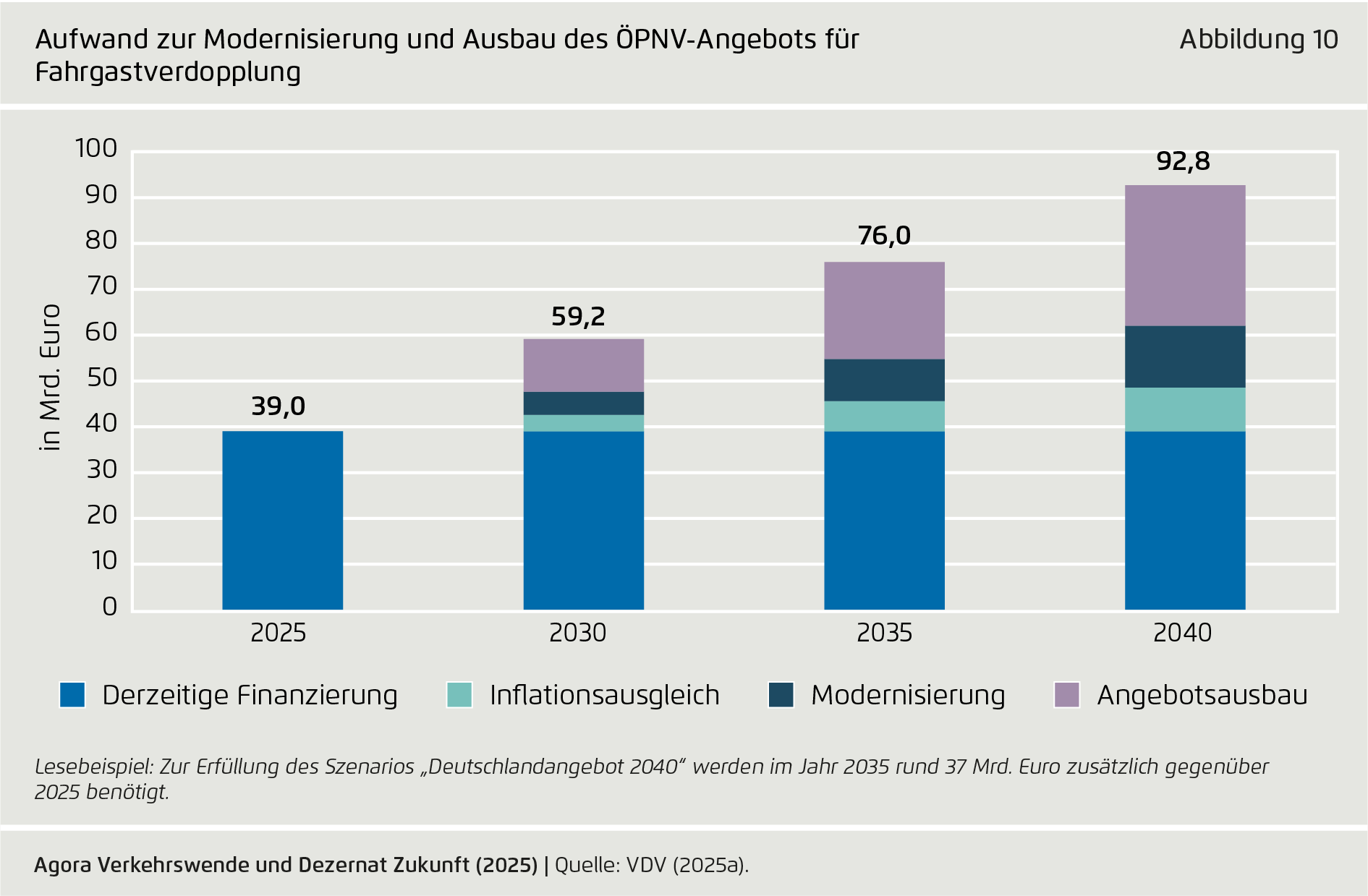

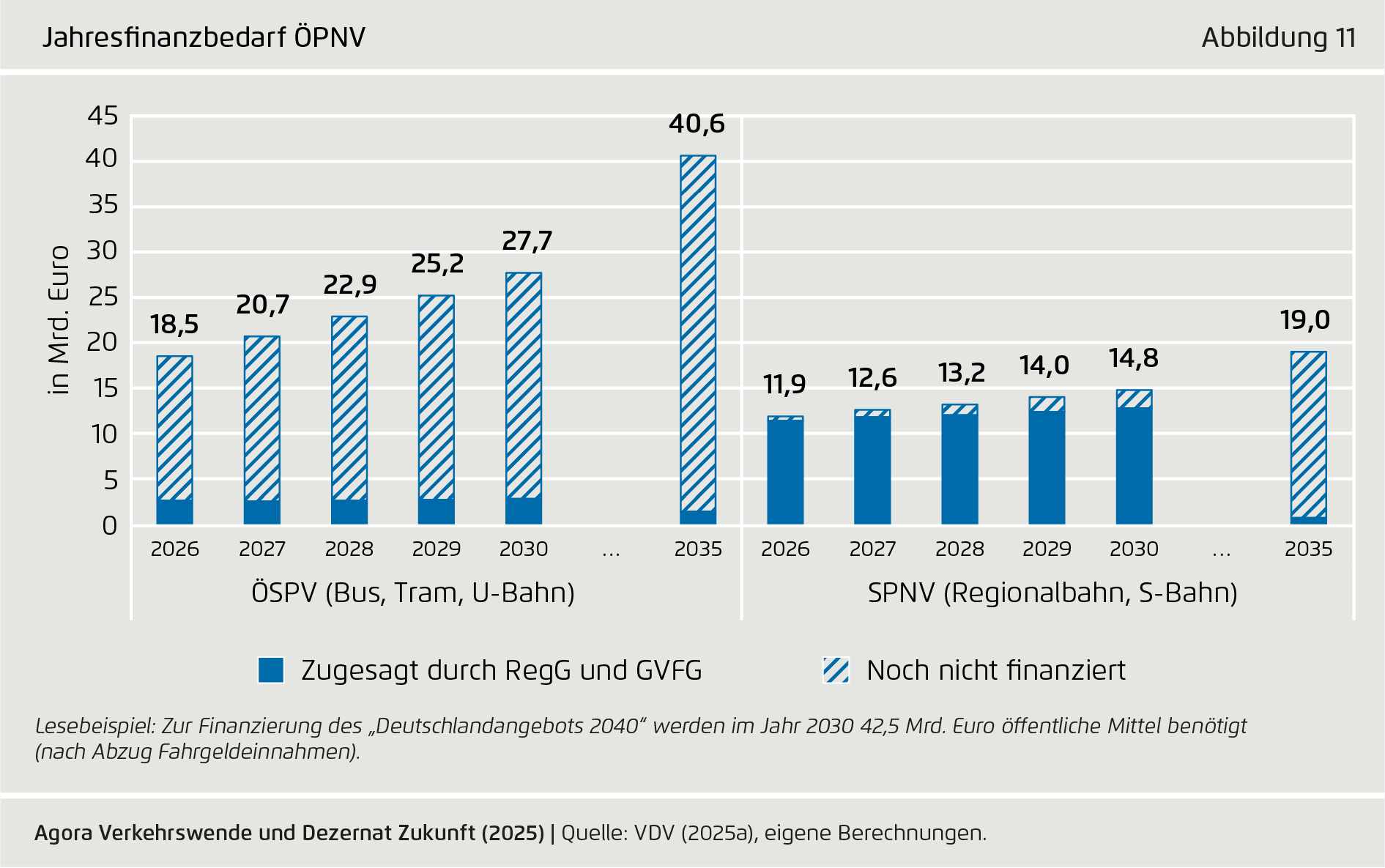

In den kommenden 15 Jahren sollte die ÖPNV-Kapazität so ausgebaut werden, dass annähernd doppelt so viele Fahrgäste wie heute befördert werden können. Dafür sind deutlich mehr öffentliche Mittel nötig. Der Bund kann über eine Aufstockung und stärkere Dynamisierung der Regionalisierungs- und GVFG-Mittel sowie eine Förderung von E-Bussen und automatisierten Fahrzeugen beitragen. Mit den GVFG-Mitteln sollte auch die Planungskostenpauschale für die Kommunen auf das Niveau anderer Förderrichtlinien des Bundes angehoben werden. Die ÖPNV-Nutzer:innen müssen über Ticketpreise am Ausbau von Angebotsqualität und -quantität beteiligt werden, dabei sollten die Preiserhöhungen moderat ausfallen. Außerdem sollten Sozialtarife für Menschen mit niedrigem Einkommen ermöglicht werden. So können weiterhin neue Fahrgäste für den Umstieg gewonnen werden.

-

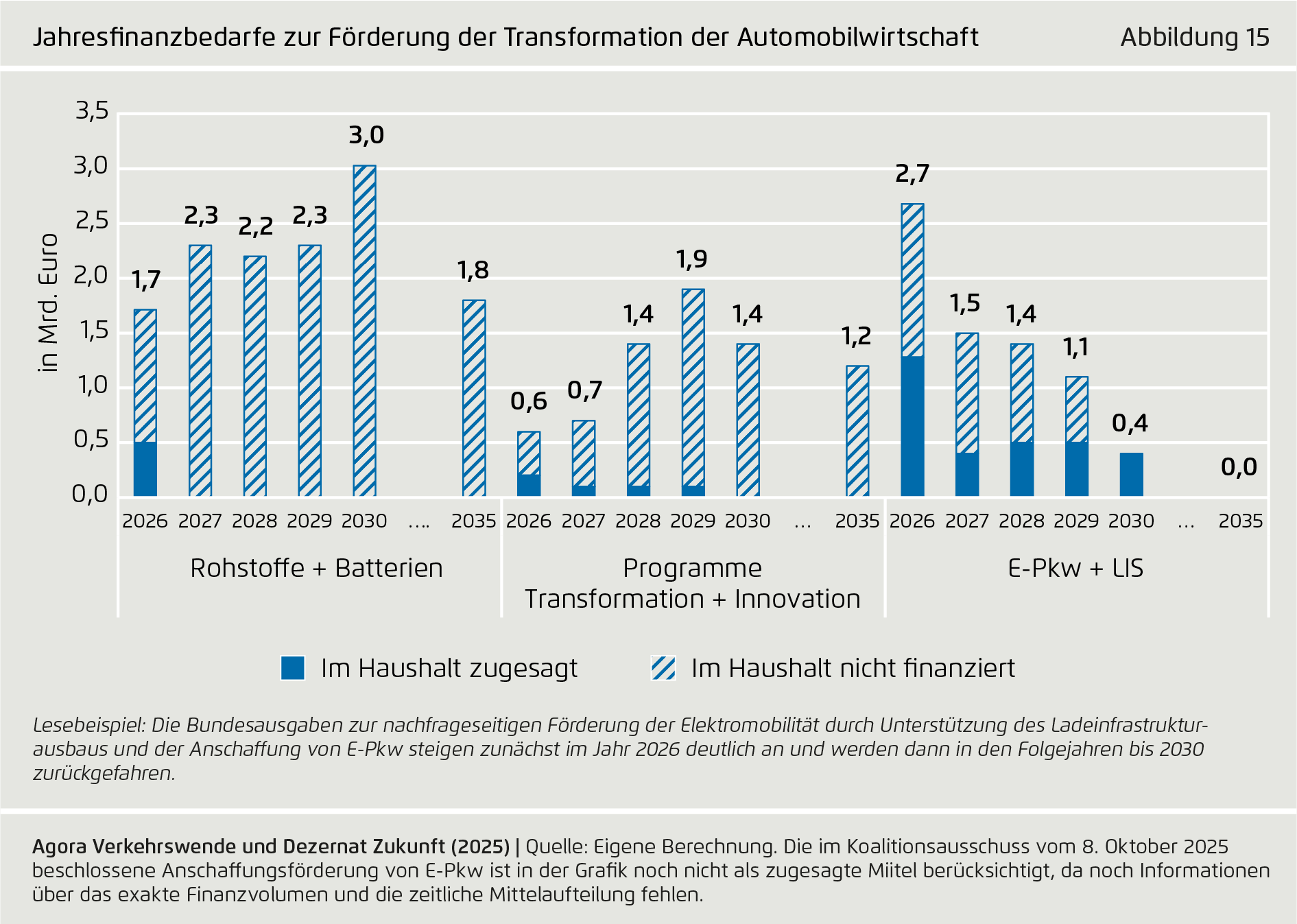

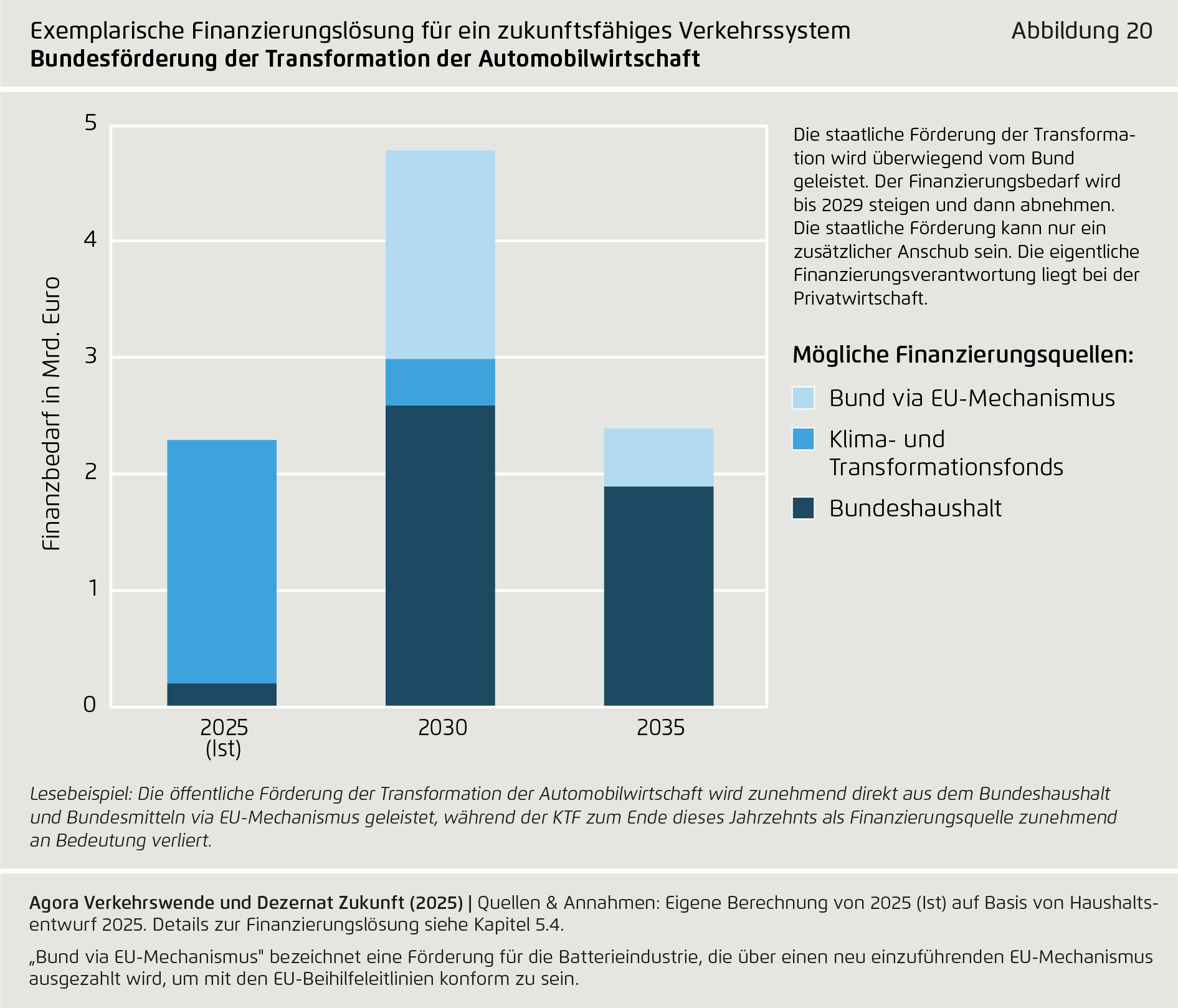

7. Die Transformation der Automobilwirtschaft durch eine temporäre Anschubfinanzierung unterstützen:

Notwendig für eine erfolgreiche Transformation ist vor allem ein starker nationaler Markt für Elektrofahrzeuge. Bisher wächst der Absatz nur langsam, unter anderem weil der Kaufpreis von E-Pkw teilweise noch spürbar über dem von vergleichbaren Verbrennern liegt. Zudem bestehen bei Verbraucher:innen Unsicherheiten hinsichtlich der Ladeinfrastruktur. Eine befristete Förderung beim Kauf von batterieelektrischen Pkw kann den Hochlauf unterstützen. Sinnvoll ist dabei eine Förderung, die alle Anschaffungsformen (Barkauf, Finanzierung, Leasing) berücksichtigt und auch den Erwerb von Gebrauchtwagen umfasst. Durch eine umfassende Reform der Kfz-Steuer zur Förderung klimafreundlicher Mobilität kann die Wirkmächtigkeit der Förderinstrumente deutlich erhöht werden; zudem ermöglicht sie bei entsprechender Ausgestaltung durch zusätzliche Einnahmen eine Refinanzierung der Anschaffungsförderung von E-Pkw. Ferner sollte der Hochlauf der Elektromobilität durch ein Förderprogramm für die Schnellladeinfrastruktur im öffentlichen Raum und für Lkw-Ladepunkte in den Betrieben unterstützt werden.

-

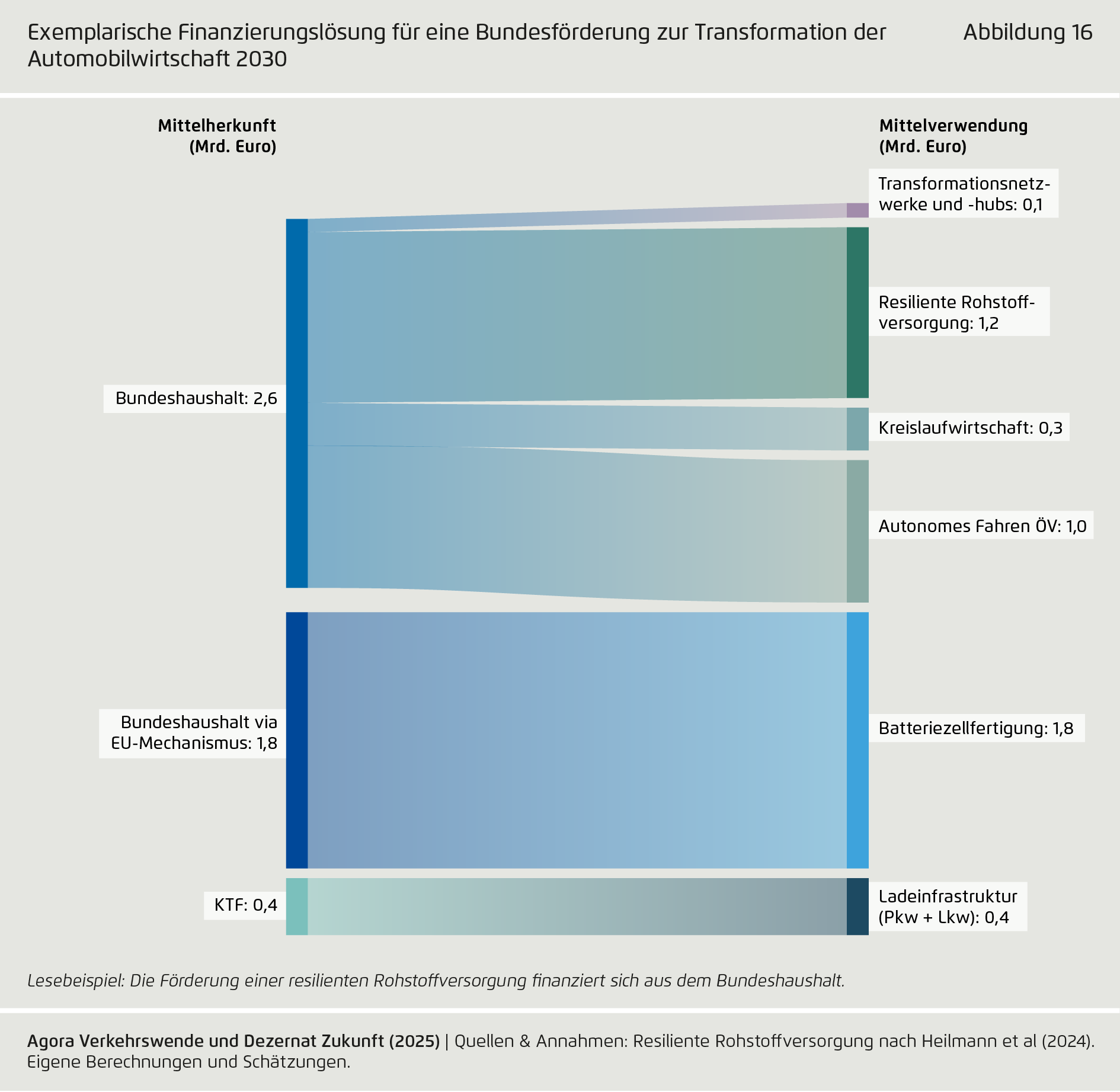

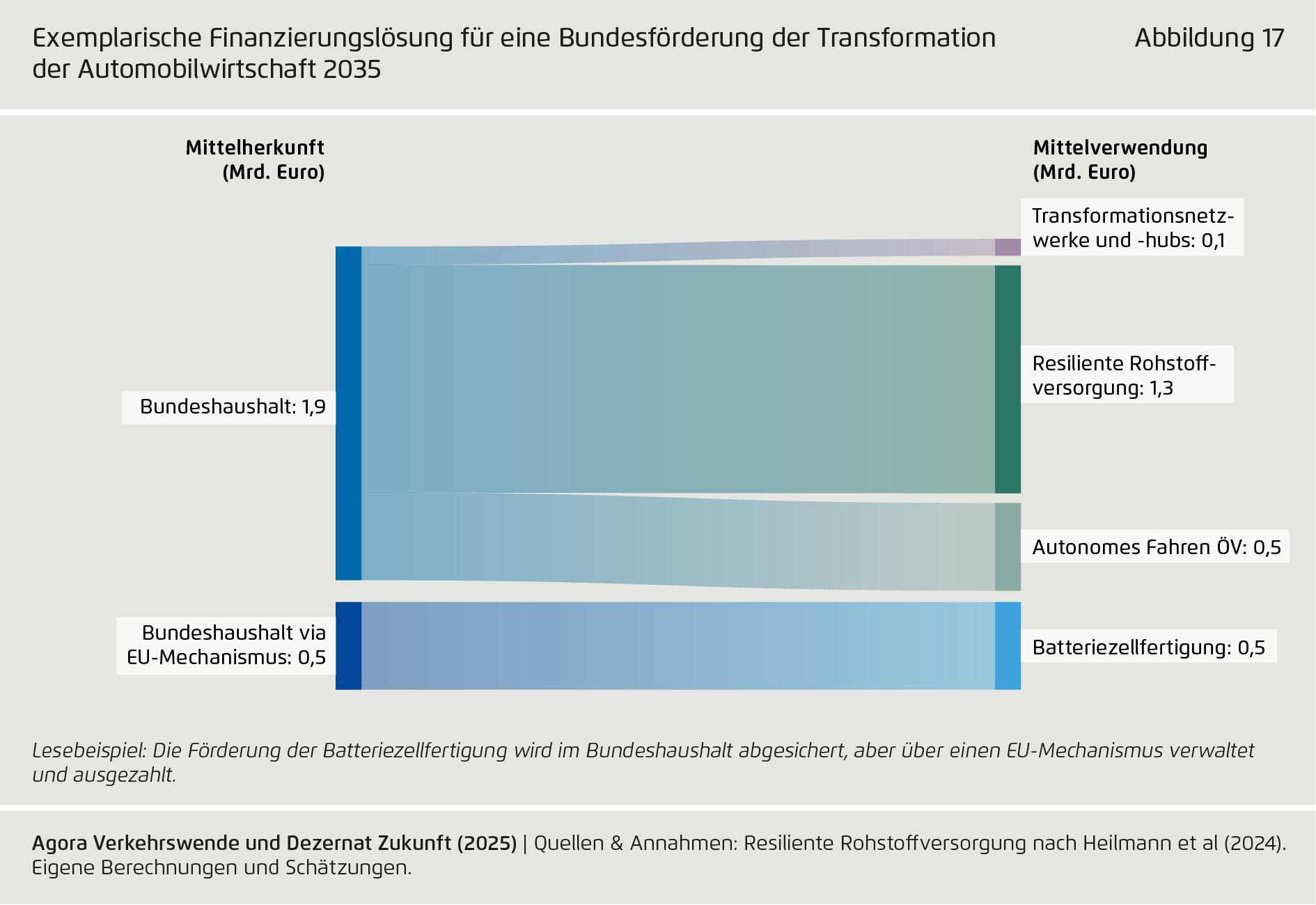

8. Eine europäische Batteriezellfertigung aufbauen:

Zur Stärkung der Resilienz der heimischen Wirtschaft sollte der Aufbau von wettbewerbsfähigen Kapazitäten zur Fertigung und zum Recycling von Batteriezellen zeitlich befristet in ausreichendem Maße produktionsbezogen gefördert werden. Um diese Förderung im Einklang mit den europäischen Beihilfeleitlinien zu gestalten, sollte die Vergabe der Mittel über einen neu ins Leben zu rufenden EU-Mechanismus koordiniert werden. Zur Förderung des Batterieökosystems in Deutschland braucht es weitere Ressourcen im deutschen Haushalt. Auf diese Weise wird die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen gegenüber asiatischen Herstellern gestärkt, während gleichzeitig Investitionsrisiken gemindert werden. Voraussetzung dafür ist ein klarer Zeitrahmen, nach dem insbesondere die Produktionskostenförderung ausläuft. Darüber hinaus sind Mittel für die Lagerung von strategischen Rohstoffen notwendig und eine weitere Förderung der automobilen Kreislaufwirtschaft und des automatisierten Fahrens.

Eckpunkte für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems

Abschlussbericht mit Empfehlungen des Sachverständigenrats für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems

Einleitung

Was kostet die Zukunft und wie lässt sie sich finanzieren? Diese Frage muss jede Regierung beantworten. Davon hängt ab, wie stabil sie regieren kann und ob sie mit ihrer Politik überzeugt. Fehlen die Mittel für Zukunftsprojekte, verlieren Regierungen ihre Handlungsfähigkeit.

Das Verkehrssystem gehört zu den Zukunftsfragen der Bundesregierung. Es ist ein Gradmesser dafür, ob ein Land funktioniert, und ein entscheidender Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, soziale Teilhabe, Klimaschutz und Lebensqualität. In Deutschland sorgt das Verkehrssystem jedoch seit Jahren für Negativschlagzeilen – von maroden Straßen, Brücken und Schienen über verspätete Züge, schlechte Anbindungen und lange Staus bis zu ineffizienten Planungsprozessen und hohen Kosten.

Die Bundesregierung hat erkannt, dass die öffentliche Hand deutlich mehr in die Infrastruktur investieren muss. Mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität hat sie den Weg für zusätzliche staatliche Kredite freigemacht. Ein Teil davon soll in Brücken und Tunnel sowie den Erhalt der Schiene fließen. Über das Sondervermögen hinaus ist bisher jedoch kaum erkennbar, wie die Bundesregierung das Verkehrssystem auf die Zukunft ausrichten will.

Was vor allem fehlt, ist ein konkretes Ziel und ein Plan, wie es zu erreichen ist. Es kann nicht allein darum gehen, den Sanierungsstau aufzulösen. Der Verkehr soll in zwanzig Jahren keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen; außerdem weniger gesundheitsschädliche Emissionen und weniger Lärm. Alle sollten Zugang zu sauberer, sicherer und bezahlbarer Mobilität haben. Um solche Ziele zu erfüllen und den Wirtschaftsstandort zu stärken, muss auch die Industrie auf klima- und umweltgerechte Produkte umstellen, insbesondere die Automobilindustrie.

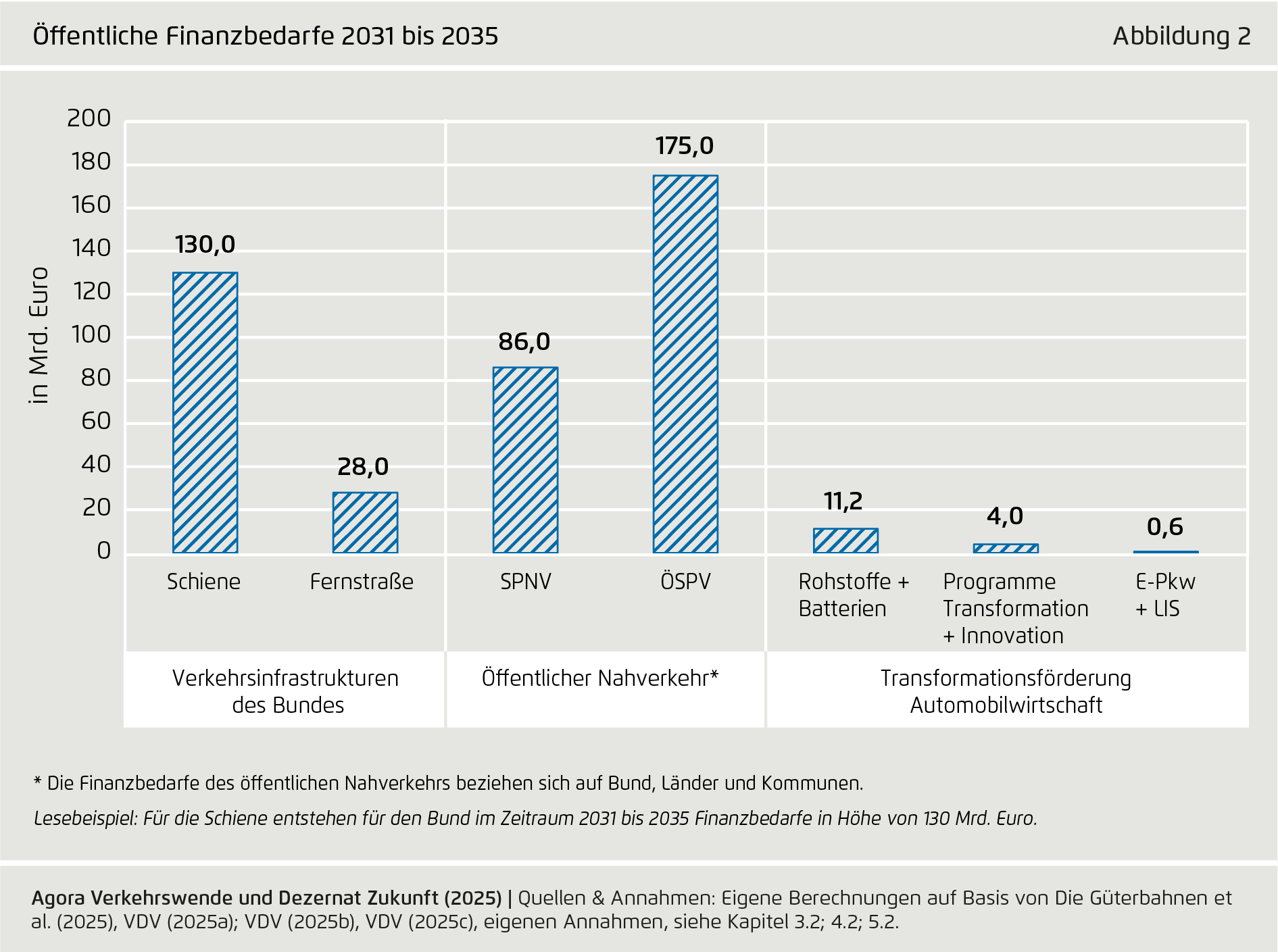

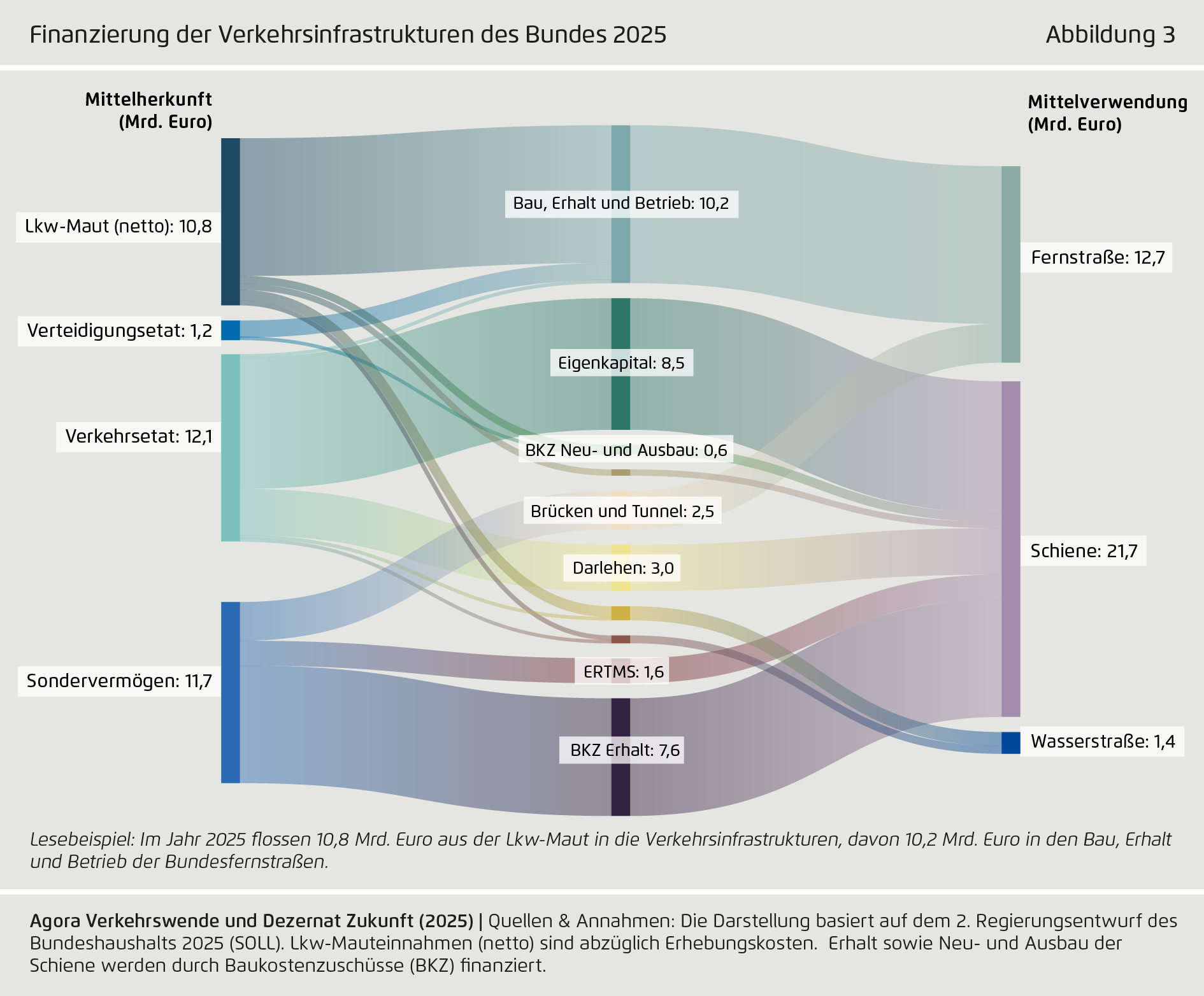

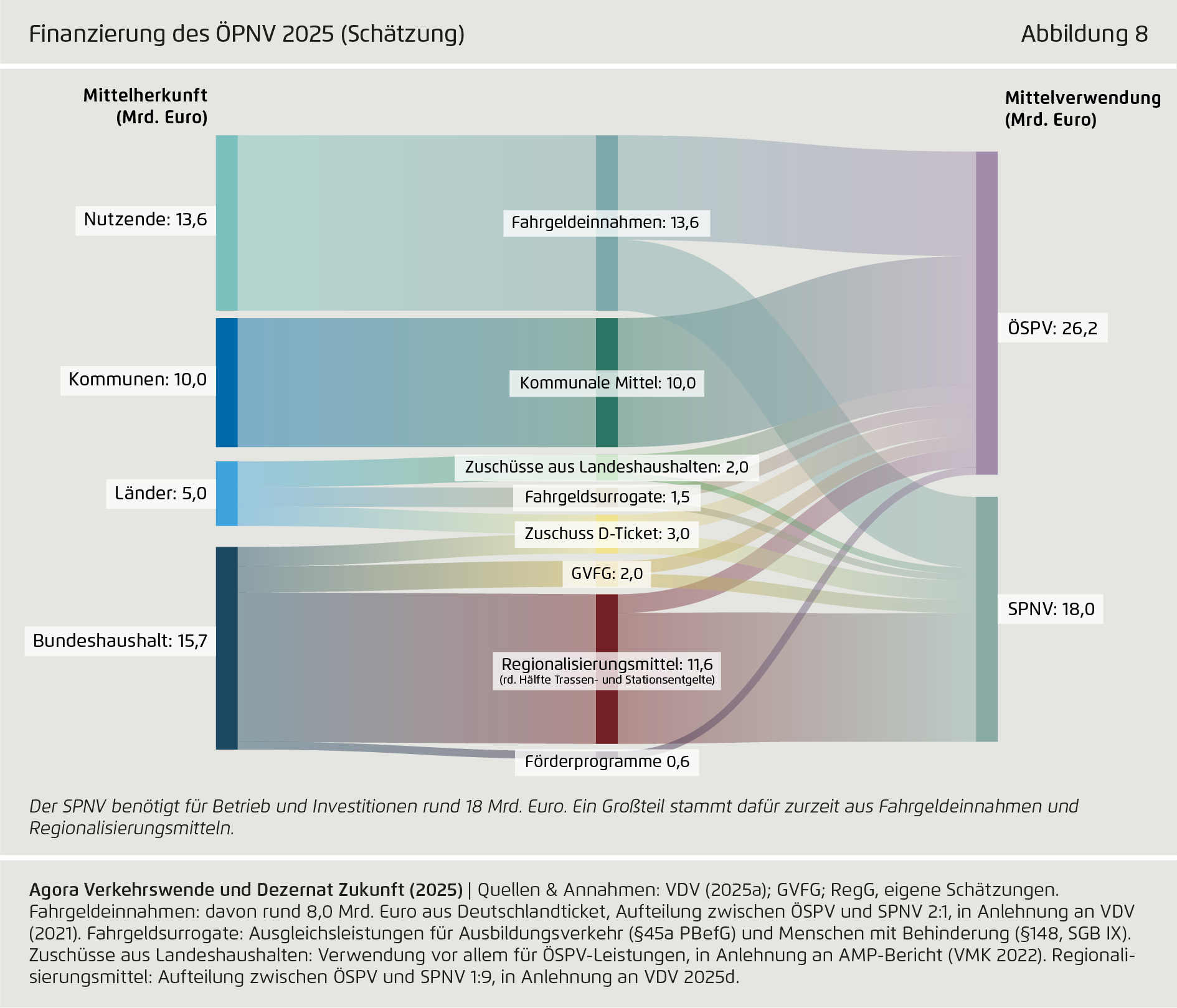

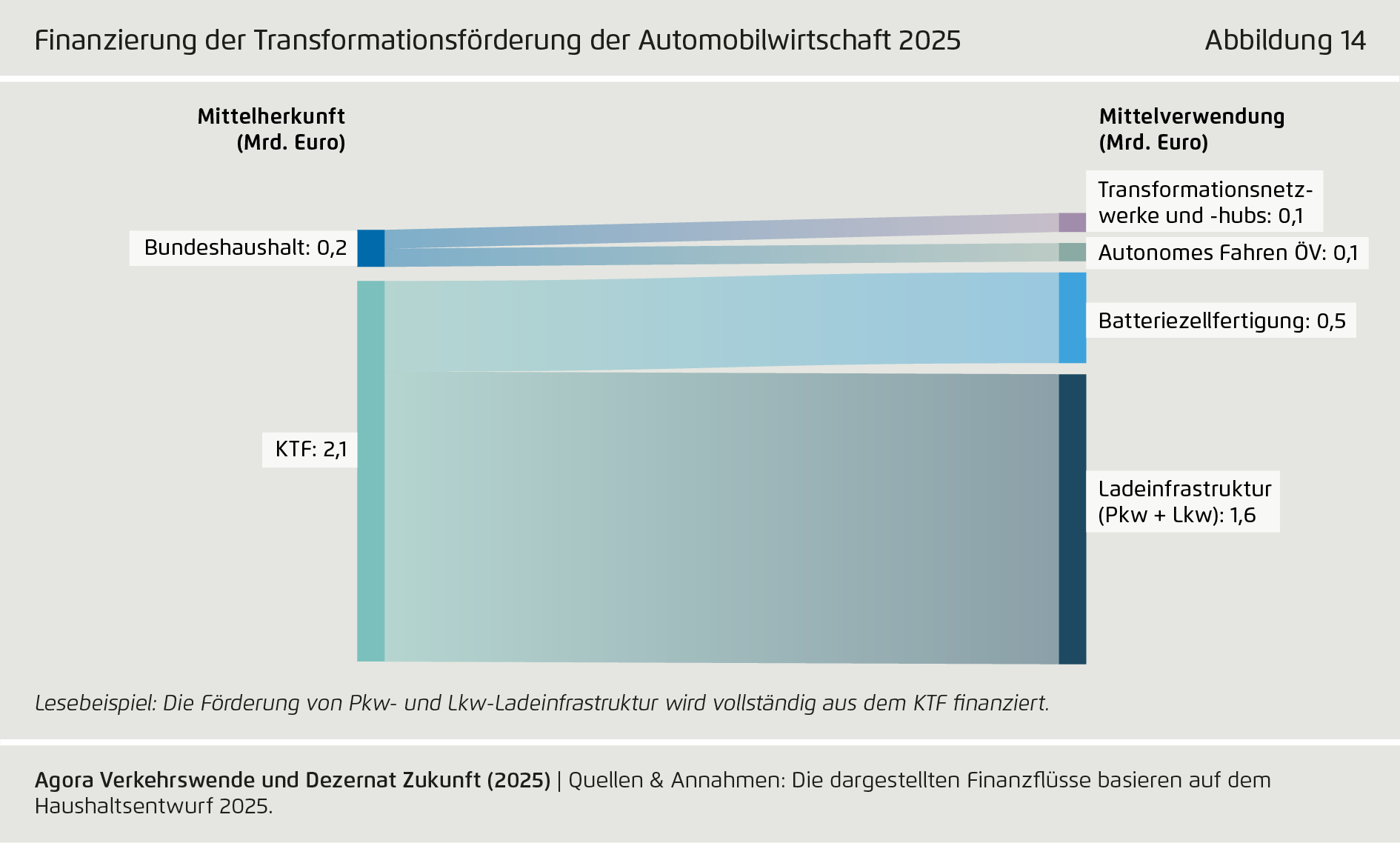

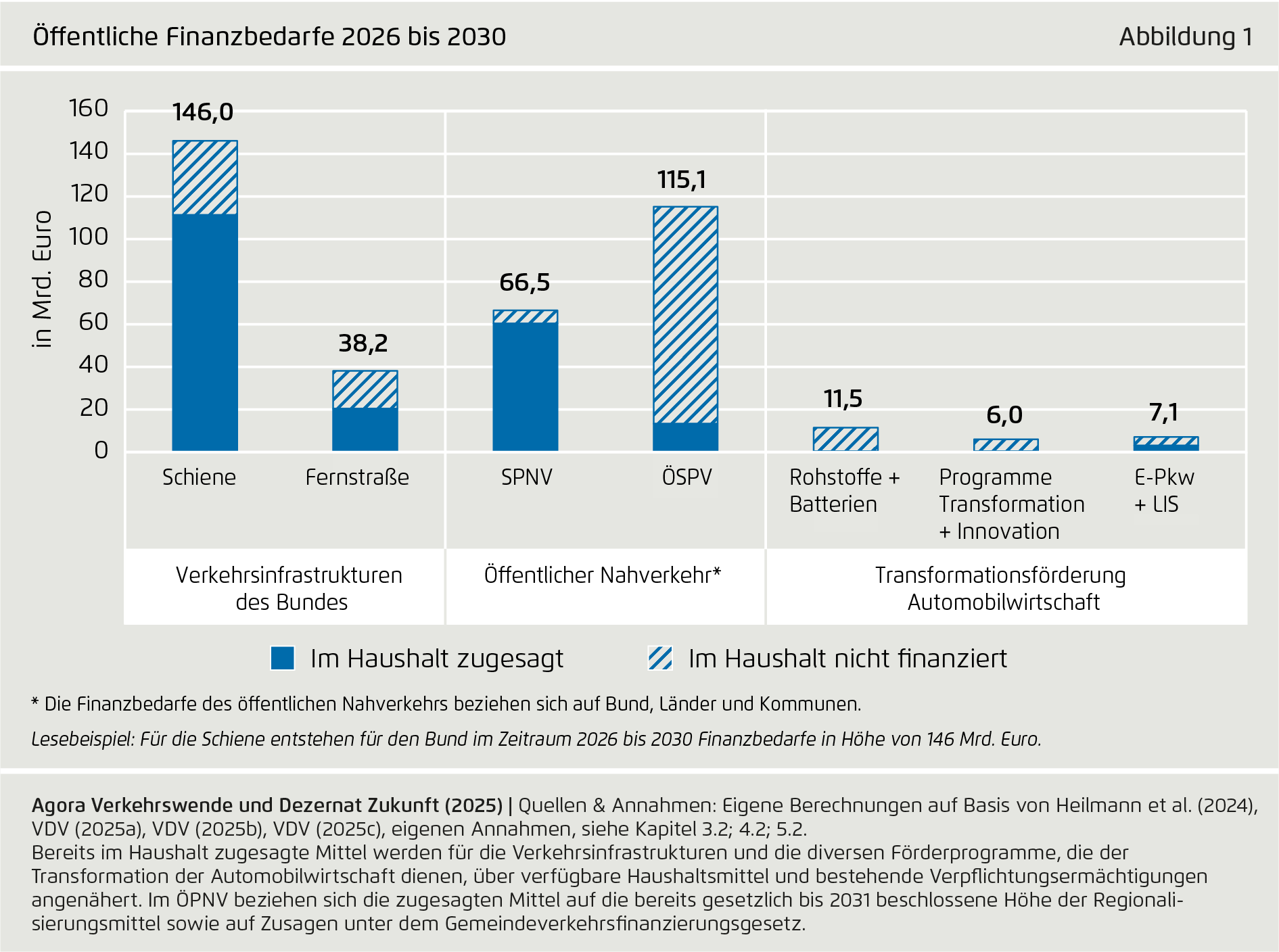

Was kostet ein zukunftsfähiges Verkehrssystem und wie lässt sich das auf Dauer finanzieren? Diese Fragen haben wir, Agora Verkehrswende und Dezernat Zukunft, in dieser Studie gemeinsam untersucht. In einem ersten Schritt geben wir einen Überblick über den bekannten öffentlichen Finanzierungsbedarf bis 2030 beziehungsweise 2035 in drei aus unserer Sicht zentralen Bereichen: Modernisierung der bundeseigenen Verkehrsinfrastrukturen, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Transformationsförderung der Automobilwirtschaft.

Im zweiten Schritt – und das ist der zentrale Beitrag der Studie – leuchten wir mögliche Finanzierungsoptionen aus, beschreiben Vorteile, Grenzen und Trade-offs. Für jeden der drei Bereiche skizzieren wir beispielhaft einen Lösungsansatz, vor allem um die Größenordnungen und Zusammenhänge greifbar zu machen. Wir zeigen, wie Finanzflüsse heute aussehen und wie sie sich entwickeln könnten, wenn die Bedarfe ernst genommen werden.

Die Erarbeitung der Studie wurde von einem hochrangigen Sachverständigenrat aus Verkehrs- und Finanzwirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik begleitet. Der Rat spricht eigene Empfehlungen in Bezug auf den Finanzierungsmix und konkrete Instrumente aus, die im hinteren Teil der Studie als eigenes Kapitel angeführt sind. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die die Studie mit ihrem Wissen und ihren Einschätzungen bereichert haben.

Die Diskussionen im Rat waren vielstimmig, teilweise auch kontrovers, aber in grundsätzlichen Fragen gab es Einigkeit: Der Finanzierungsbedarf ist hoch. Um ihn abzudecken, braucht es neue oder weiterentwickelte Finanzierungsinstrumente. Wird eine Option ausgeschlossen, müssen andere umso mehr einbringen. Neue Instrumente brauchen oft Zeit, bis sie wirken; umso wichtiger ist es, sie so früh wie möglich auf den Weg zu bringen.

Wie die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems genau ausgestaltet werden soll, ist am Ende eine politische Aufgabe und hängt von den vereinbarten Zielen ab. Auch darin war sich der Rat einig. Die Empfehlungen des Rats und die Studie sollen einen Beitrag dazu leisten, die noch offenen Fragen zu klären.

Empfehlungen des Sachverständigenrats

Aufbauend auf der Analyse der mittel- und längerfristigen Finanzierungsbedarfe und -optionen in den Bereichen Verkehrsinfrastrukturen des Bundes, ÖPNV und Automobilwirtschaft spricht der Sachverständigenrat für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems acht Empfehlungen für die Jahre bis 2035 aus. Die Empfehlungen bilden das Ergebnis der Diskussion zwischen den Mitgliedern des Sachverständigenrats ab und wurden von Dezernat Zukunft und Agora Verkehrswende verschriftlicht. Einige Punkte waren strittig. Wo eine gemeinsam von allen Mitgliedern getragene Empfehlung nicht entstanden ist, werden mehrere Optionen vorgeschlagen.

Bibliographische Daten

Downloads

-

Studie

pdf 3 MB

Eckpunkte für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems

Abschlussbericht mit Empfehlungen des Sachverständigenrats für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems

-

Pressemitteilung

Zukunftsfähiges Verkehrssystem braucht zusätzliche Finanzierungsquellen

Studie von Agora Verkehrswende und Dezernat Zukunft zum öffentlichen Finanzbedarf für Infrastruktur, ÖPNV und Automobilwirtschaft …

Grafiken aus dieser Publikation

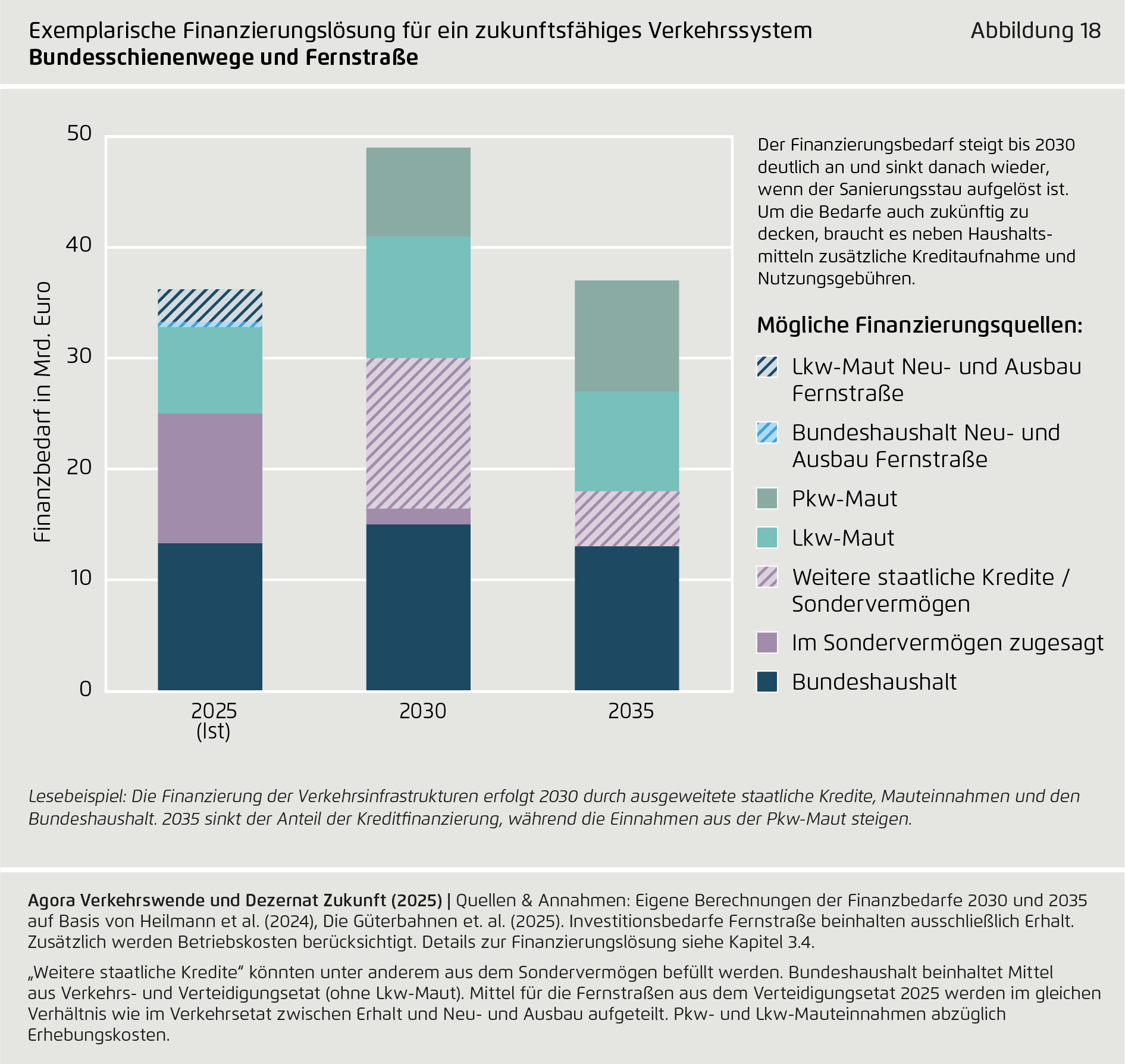

Öffentliche Finanzbedarfe 2026 bis 2030

Abbildung 1 von Eckpunkte für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems auf Seite 8

Öffentliche Finanzbedarfe 2031 bis 2035

Abbildung 2 von Eckpunkte für die Finanzierung eines zukunftsfähigen Verkehrssystems auf Seite 9