-

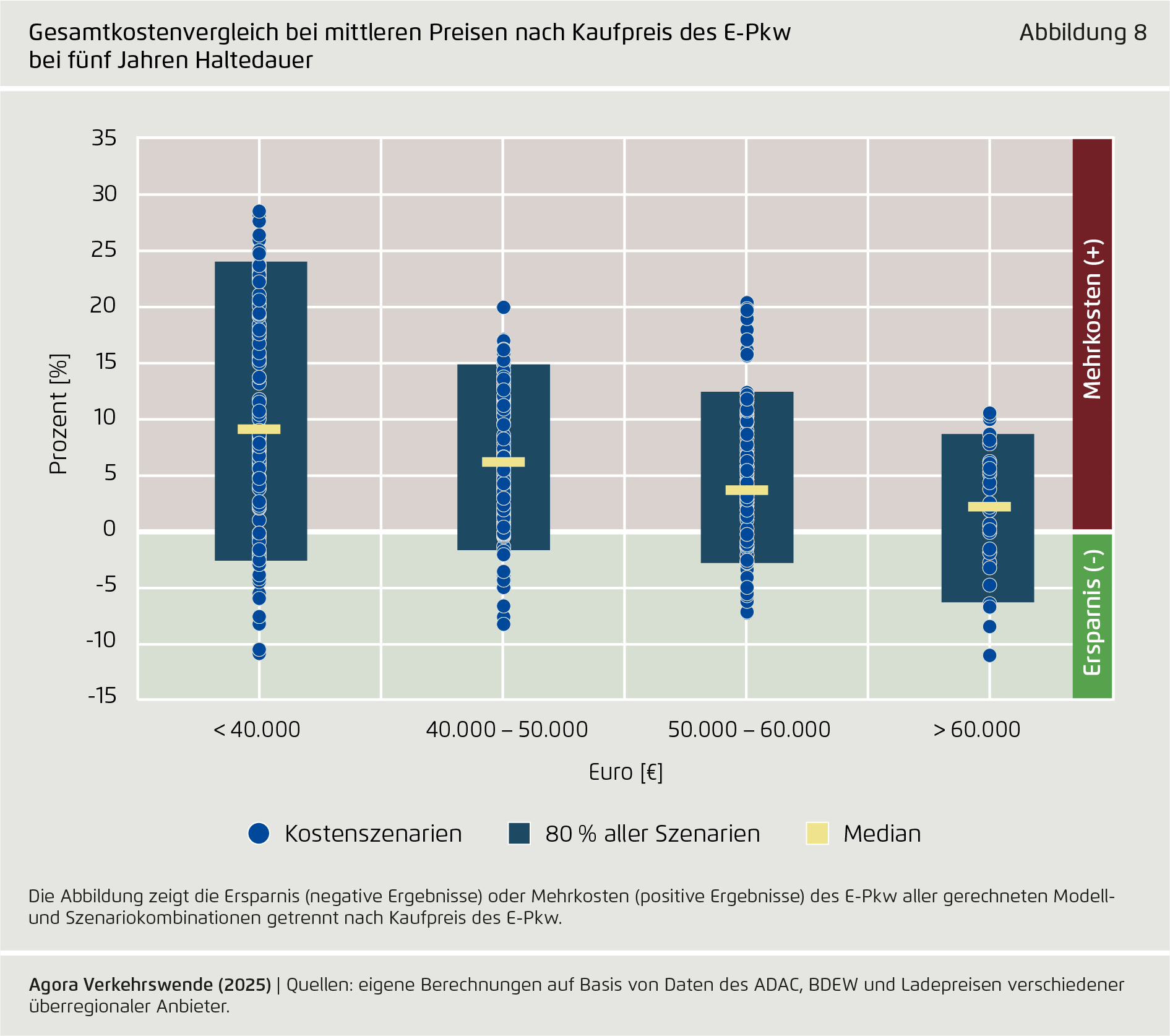

Die Gesamtkosten für die Nutzung von E-Pkw können bislang vor allem in höheren Preisklassen einen eigenständigen Markthochlauf gewährleisten.

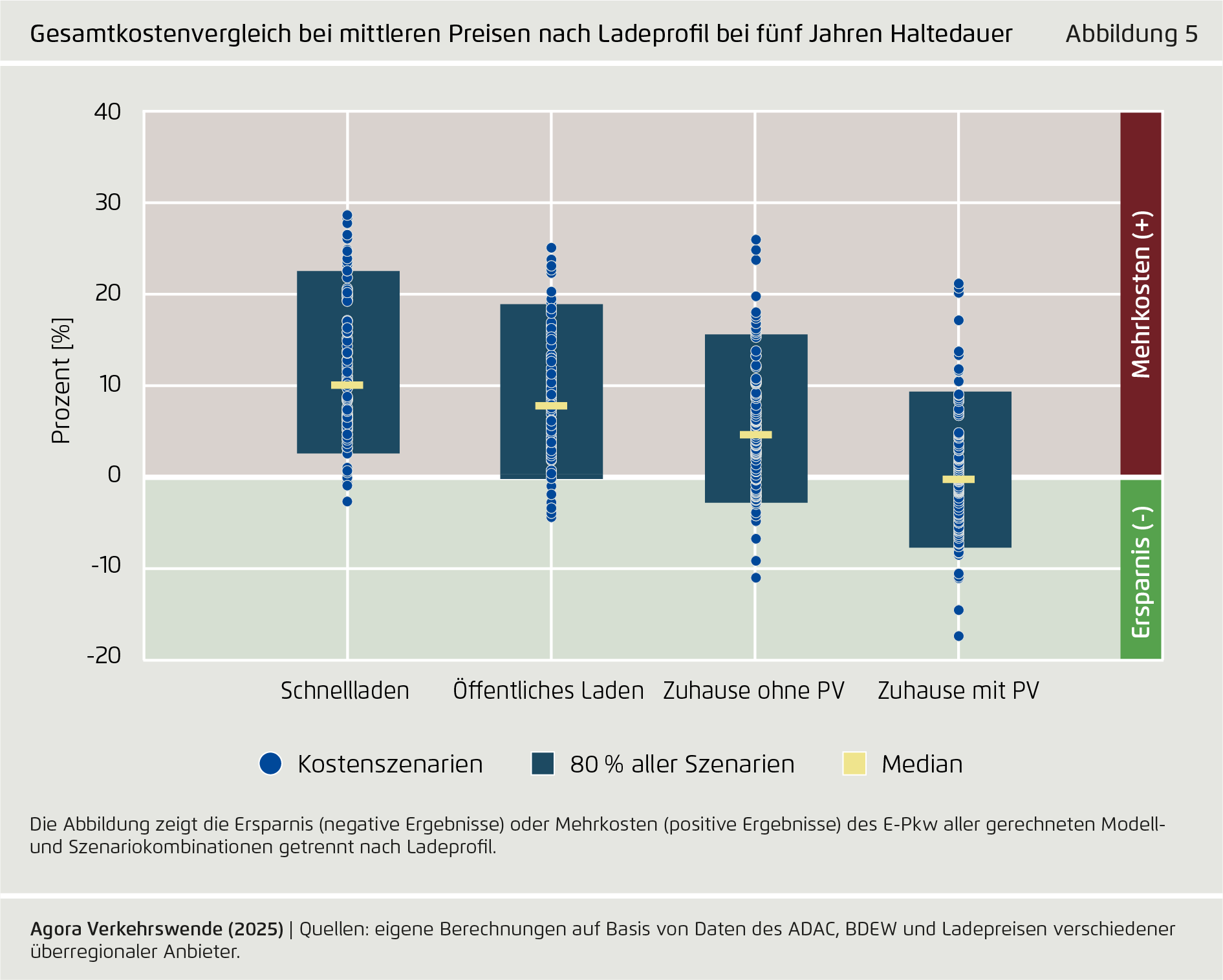

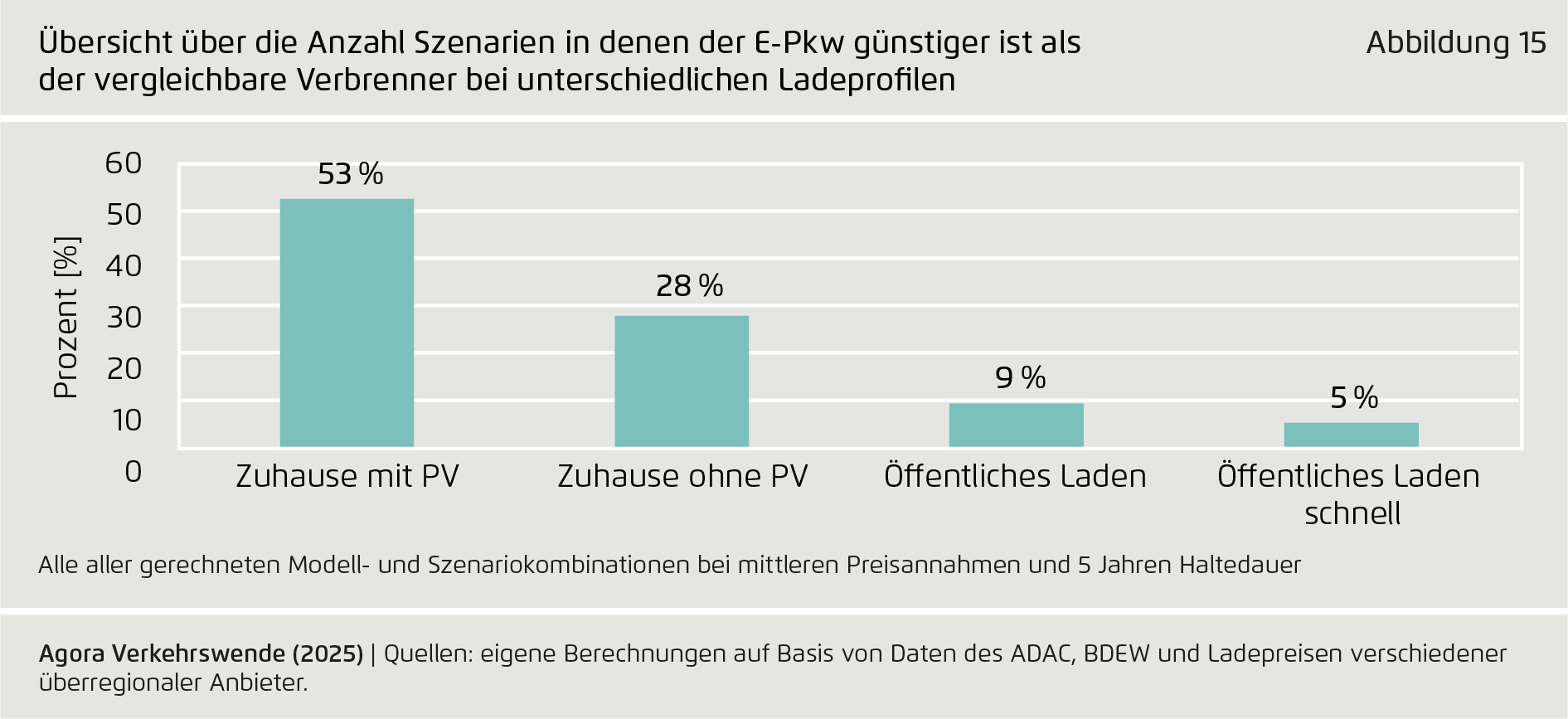

Der E-Pkw ist in den Gesamtkosten unter den derzeitigen Rahmenbedingungen in erster Linie für diejenigen günstiger als ein Verbrenner, die sich teurere Pkw leisten können, und für solche, die ein Eigenheim besitzen, idealerweise mit Photovoltaik (PV)-Anlage. Beim Laden zu Hause in Verbindung mit einer PV-Anlage sind E-Pkw bei einer Haltedauer von fünf Jahren bereits in etwas mehr als der Hälfte der Fälle günstiger.

-

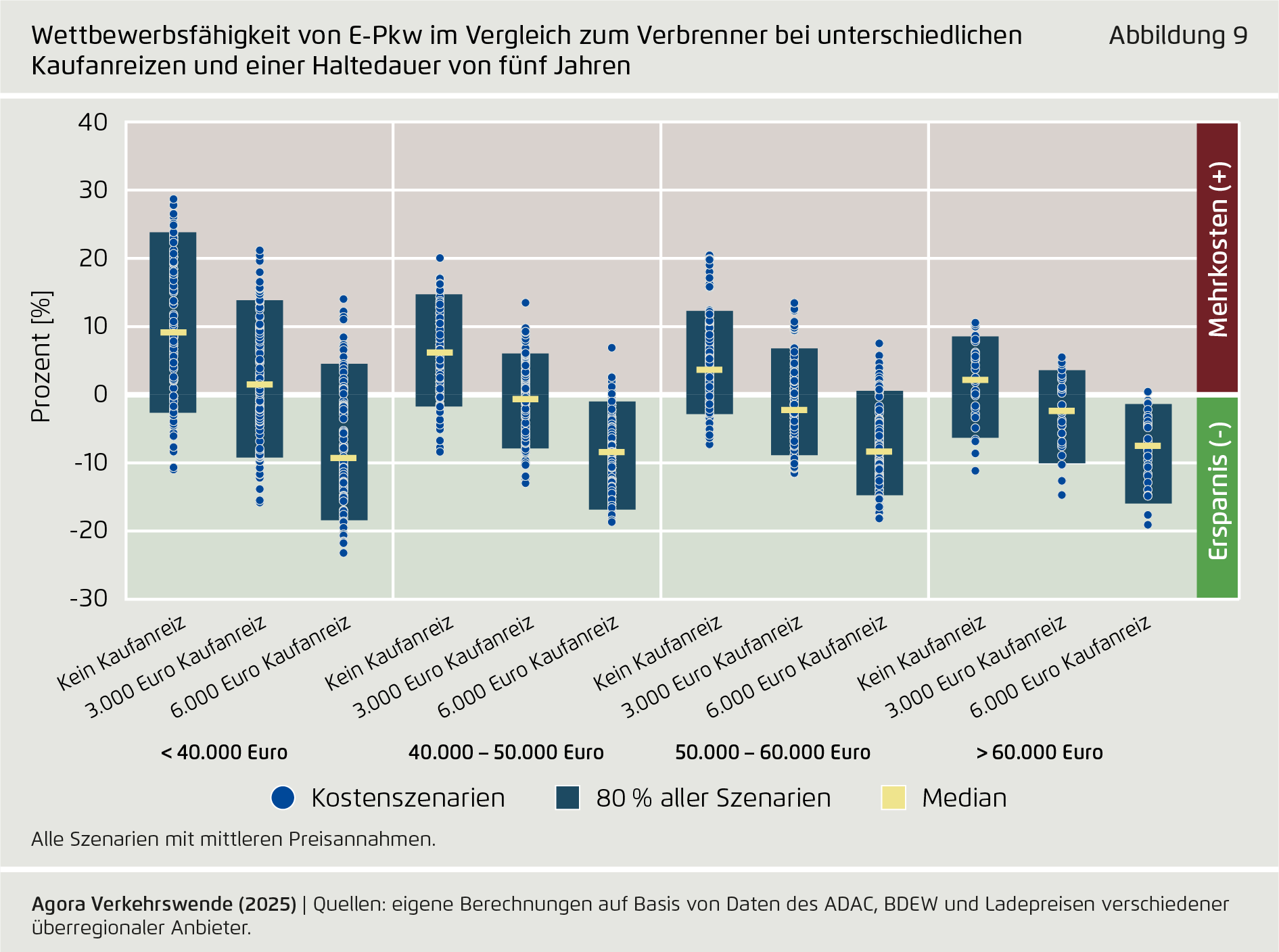

Um die Elektromobilität in die Breite zu bringen, bieten sich zusätzliche preisliche Anreize vor allem für günstigere Pkw und Gebrauchtwagen an.

Um E-Pkw direkt beim Kauf attraktiver zu machen, können die Neuauflage einer Kaufprämie sowie geförderte Leasing- und Kreditangebote sinnvoll sein. Für einen möglichst breitenwirksamen Effekt sollten die Anreize vor allem auf preiswerte und sparsame vollelektrische Neuwagen ausgerichtet sein. Eine zusätzliche Förderung von Gebrauchtwagen ermöglicht auch unteren Einkommensgruppen, die in der Regel auf Gebrauchtwagen angewiesen sind, den Zugang zur Elektromobilität.

-

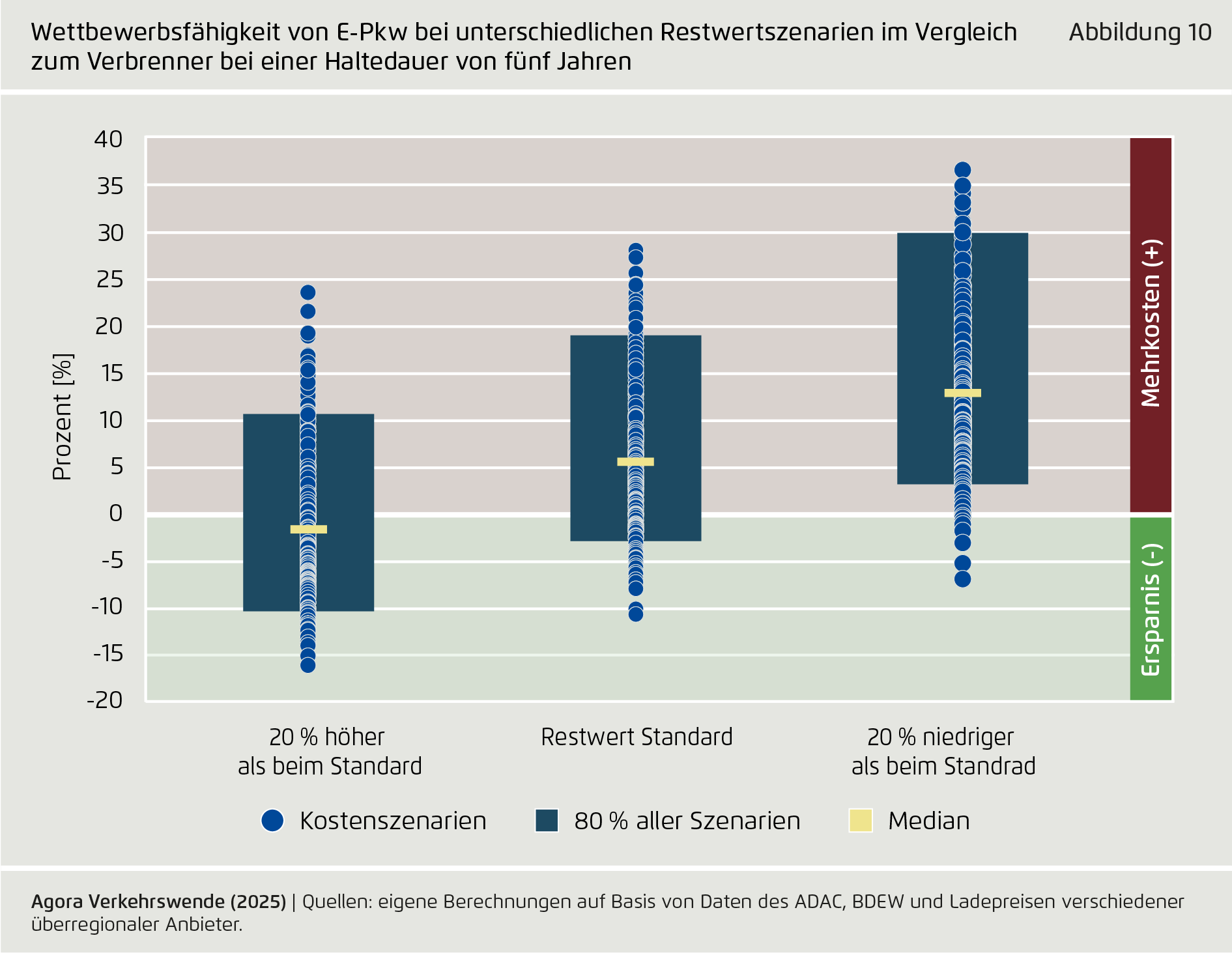

Effektive Rahmenbedingungen können die Restwerte von E-Pkw stabilisieren.

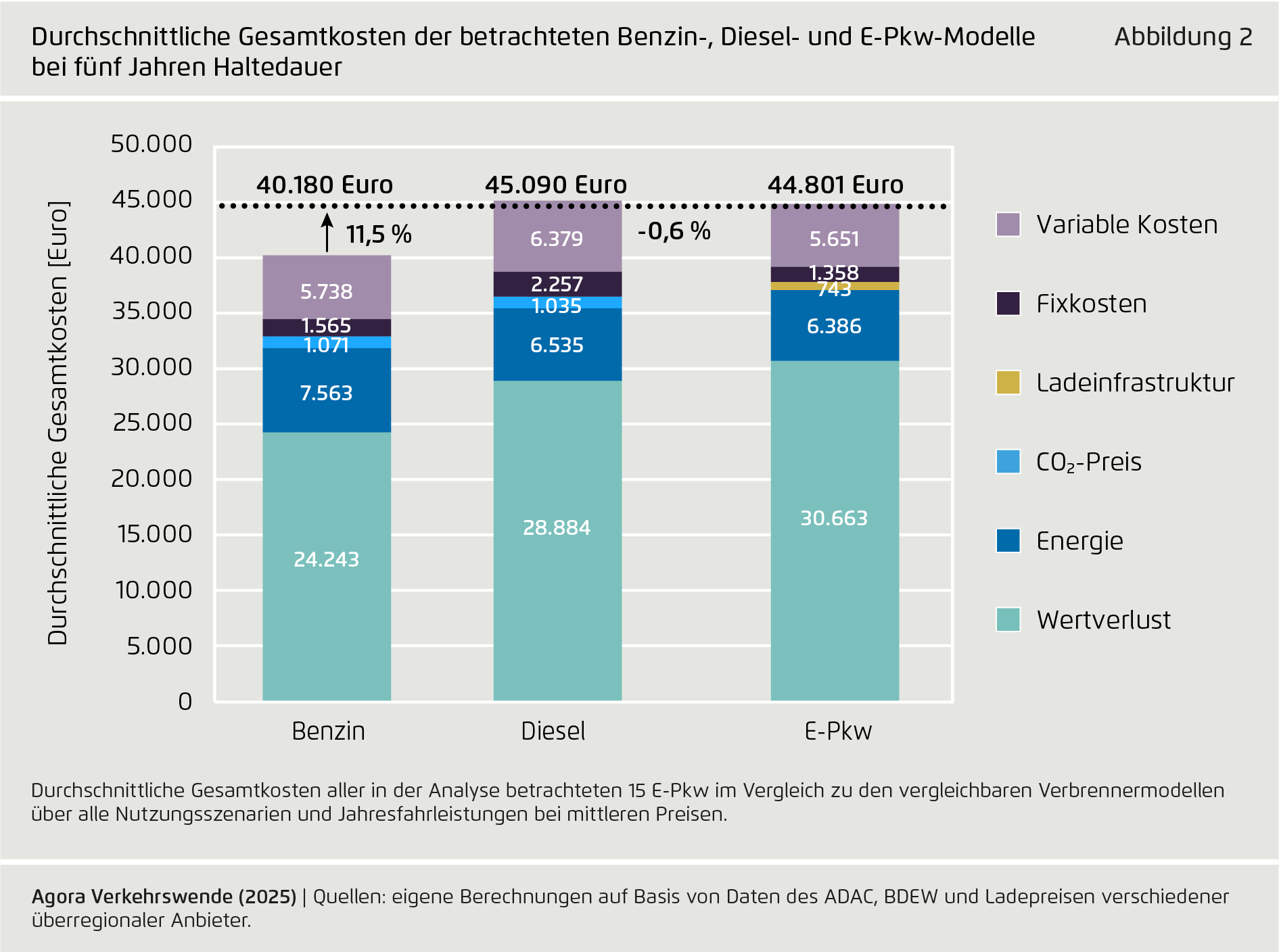

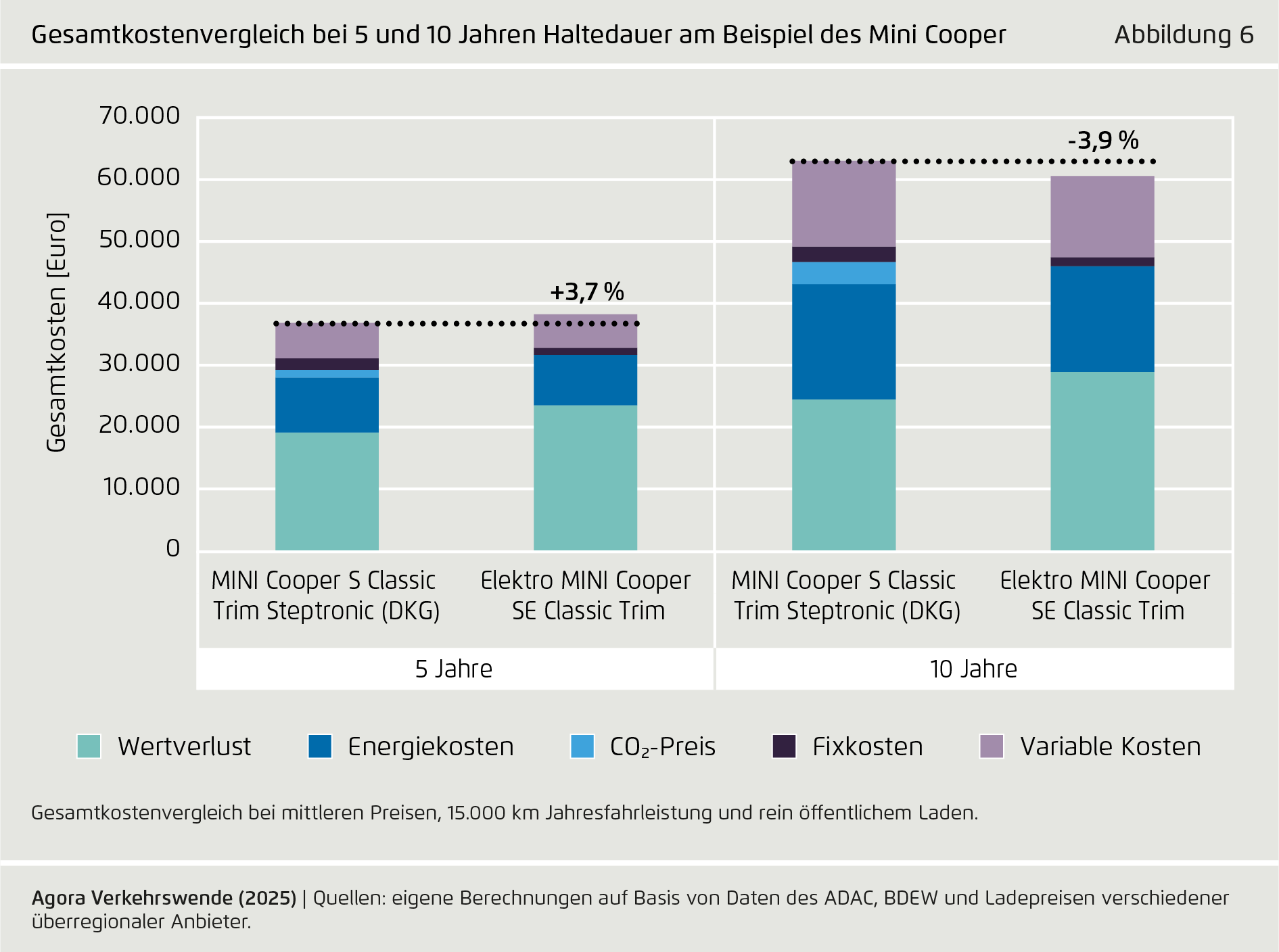

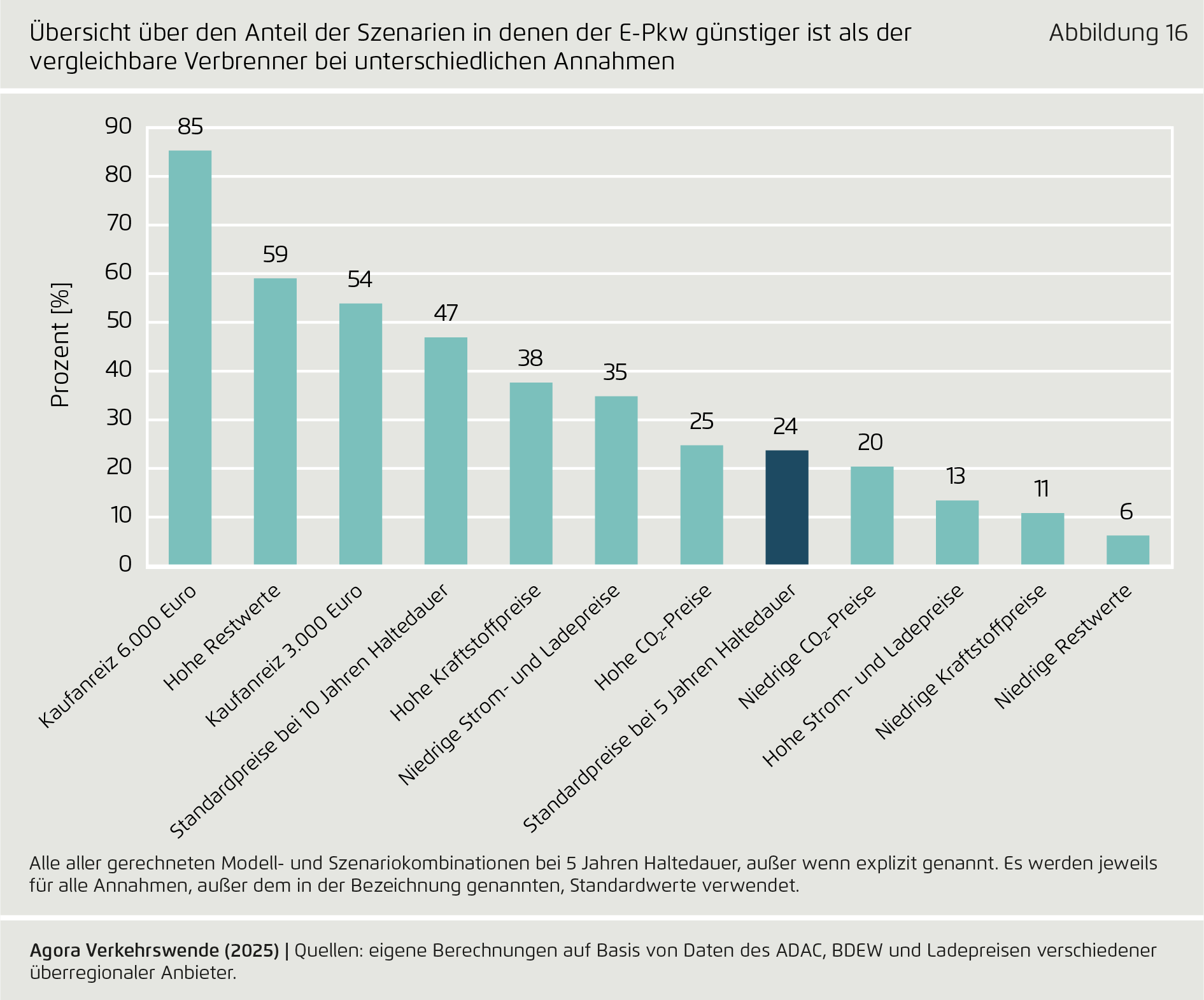

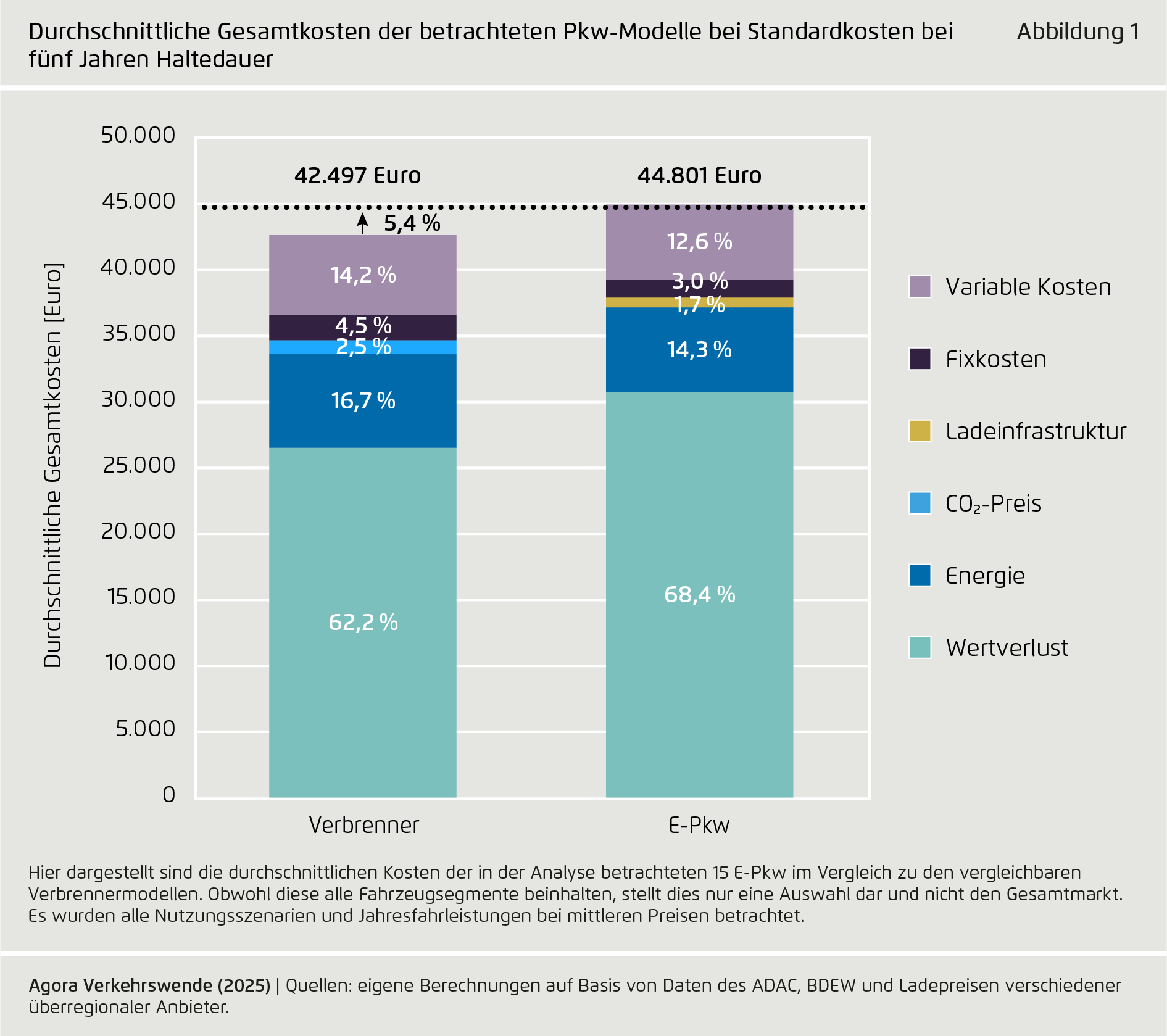

Der Wertverlust macht den größten Anteil an den Gesamtkosten der Nutzung aus und dominiert gemeinsam mit der Haltedauer eines Pkw dessen Wirtschaftlichkeit. So sind bei einer Haltedauer von fünf Jahren in 24 Prozent der betrachteten Nutzungsszenarien E-Pkw günstiger als vergleichbare Verbrenner; bei einer Haltedauer von zehn Jahren sind es bereits fast die Hälfte. Um die Restwerte von E-Pkw zu stabilisieren, braucht es mehr Vertrauen in den Markt und in die technische Funktionsfähigkeit der Pkw, insbesondere der Batterie. Planungssicherheit kann die Bundesregierung mit einem klaren Bekenntnis zur Elektromobilität geben. Kurzfristig können auch kostenlose Batterie-Checks für Gebrauchtwagen sinnvoll sein, um Kund:innen Investitionssicherheit zu vermitteln.

-

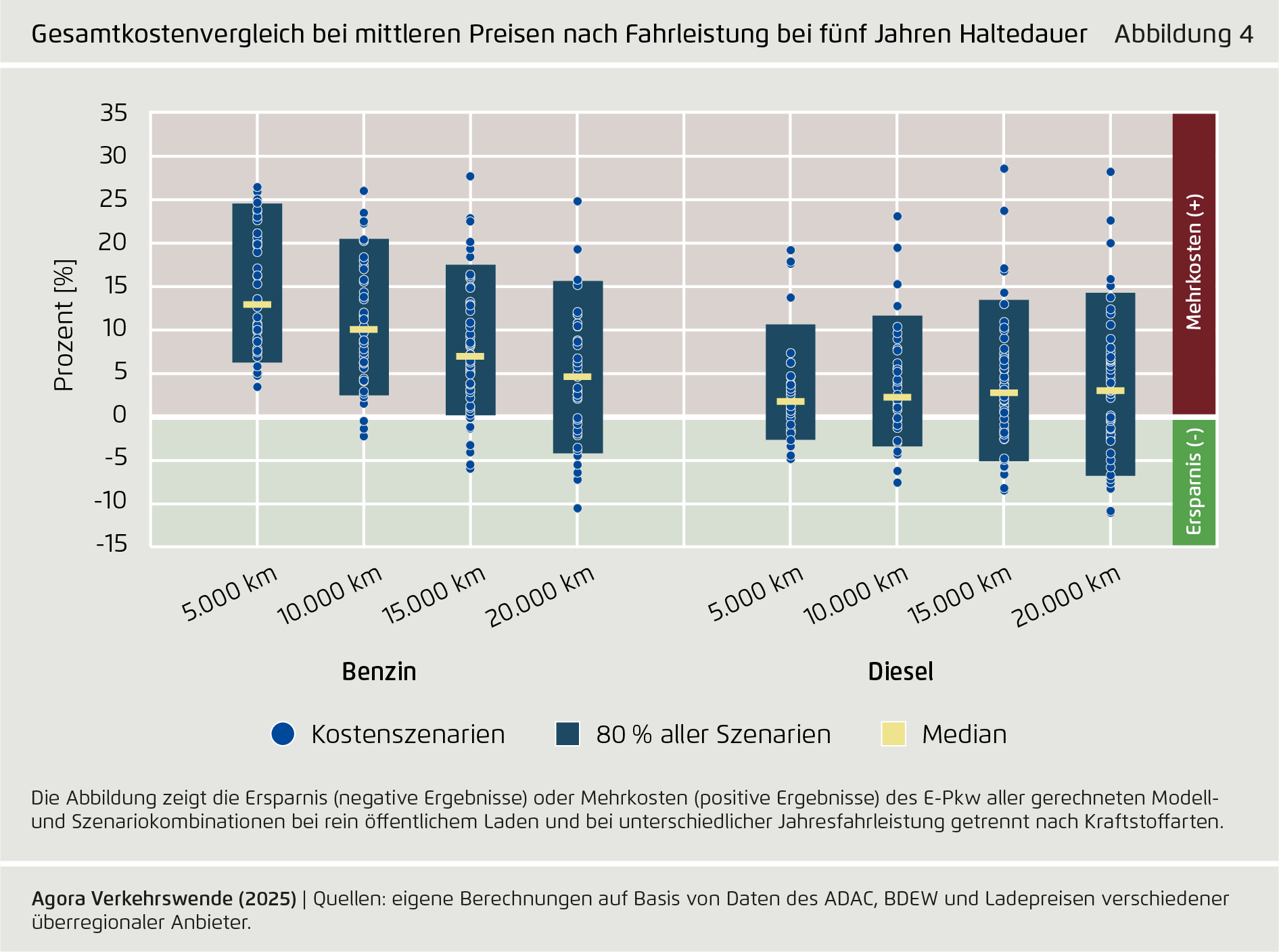

Für Personen, die nahezu ausschließlich auf Lademöglichkeiten im öffentlich zugänglichen Raum angewiesen sind, ist ein E-Pkw selten wirtschaftlicher als ein Verbrenner.

Bei nur etwa acht Prozent der Nutzungsszenarien, in denen im öffentlich zugänglichen Raum außerhalb von Autobahnen geladen wird, sind E-Pkw in den Gesamtkosten günstiger als die entsprechenden Verbrennermodelle, in einzelnen Fällen sind sie um ein Viertel teurer. Für Personen, die auf Lademöglichkeiten im öffentlich zugänglichen Raum angewiesen sind und keine Möglichkeit haben, privat zu laden, ist daher die Verbesserung des Wettbewerbs beim öffentlichen Laden notwendig. Dafür sind bereits bestehende rechtliche Rahmenbedingungen zur Transparenz von Preisen und zum diskriminierungsfreien Zugang konsequent umzusetzen.

-

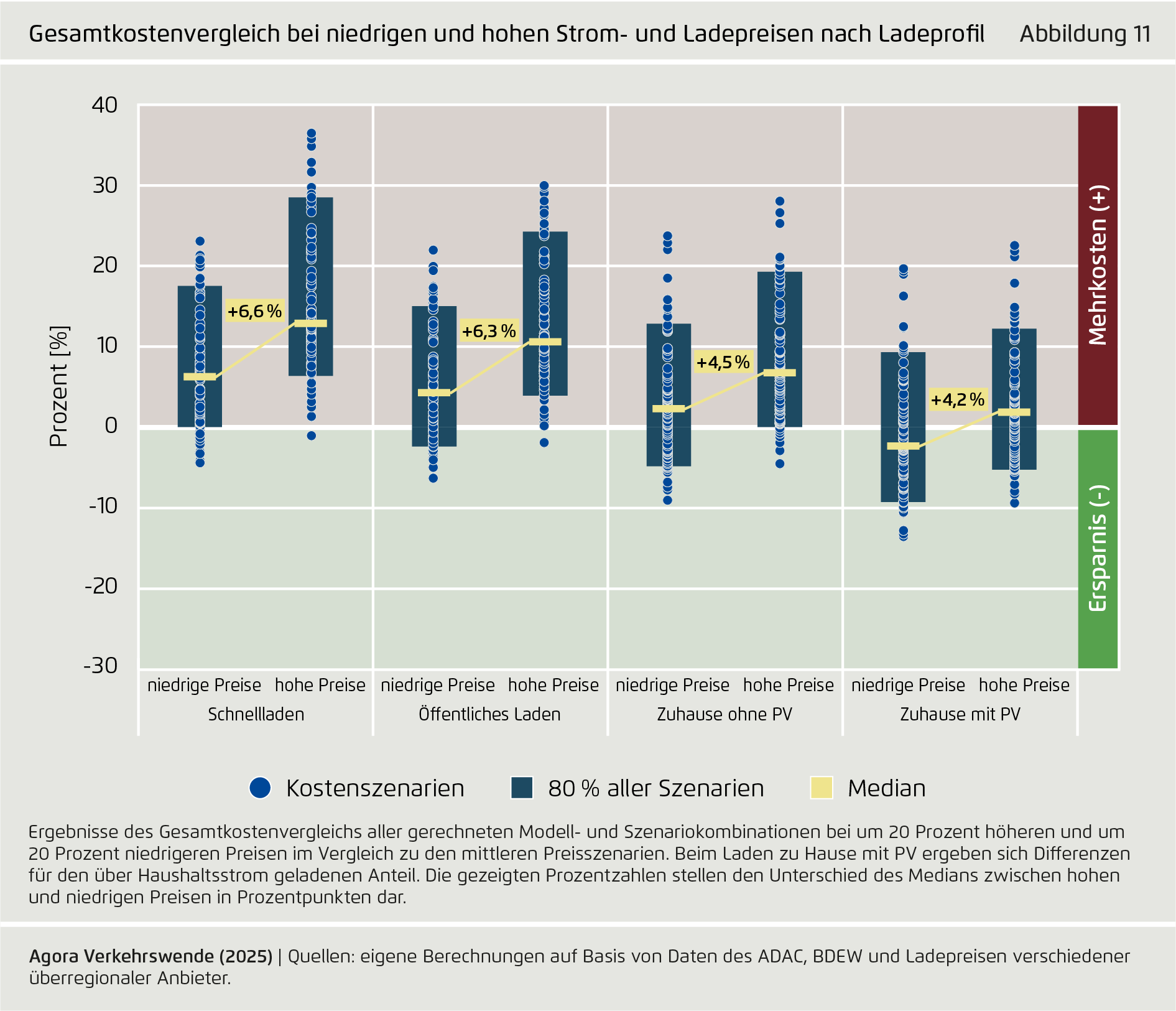

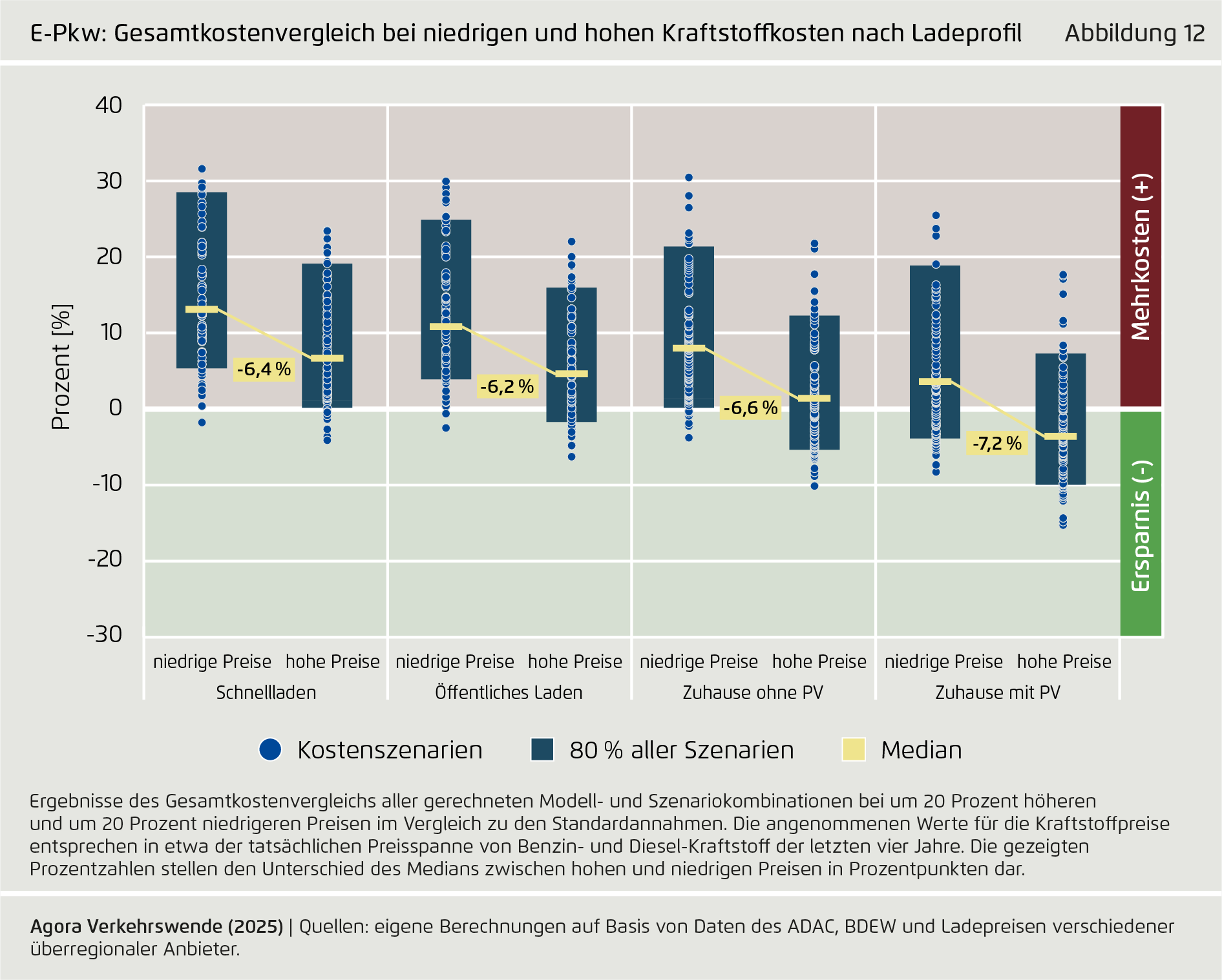

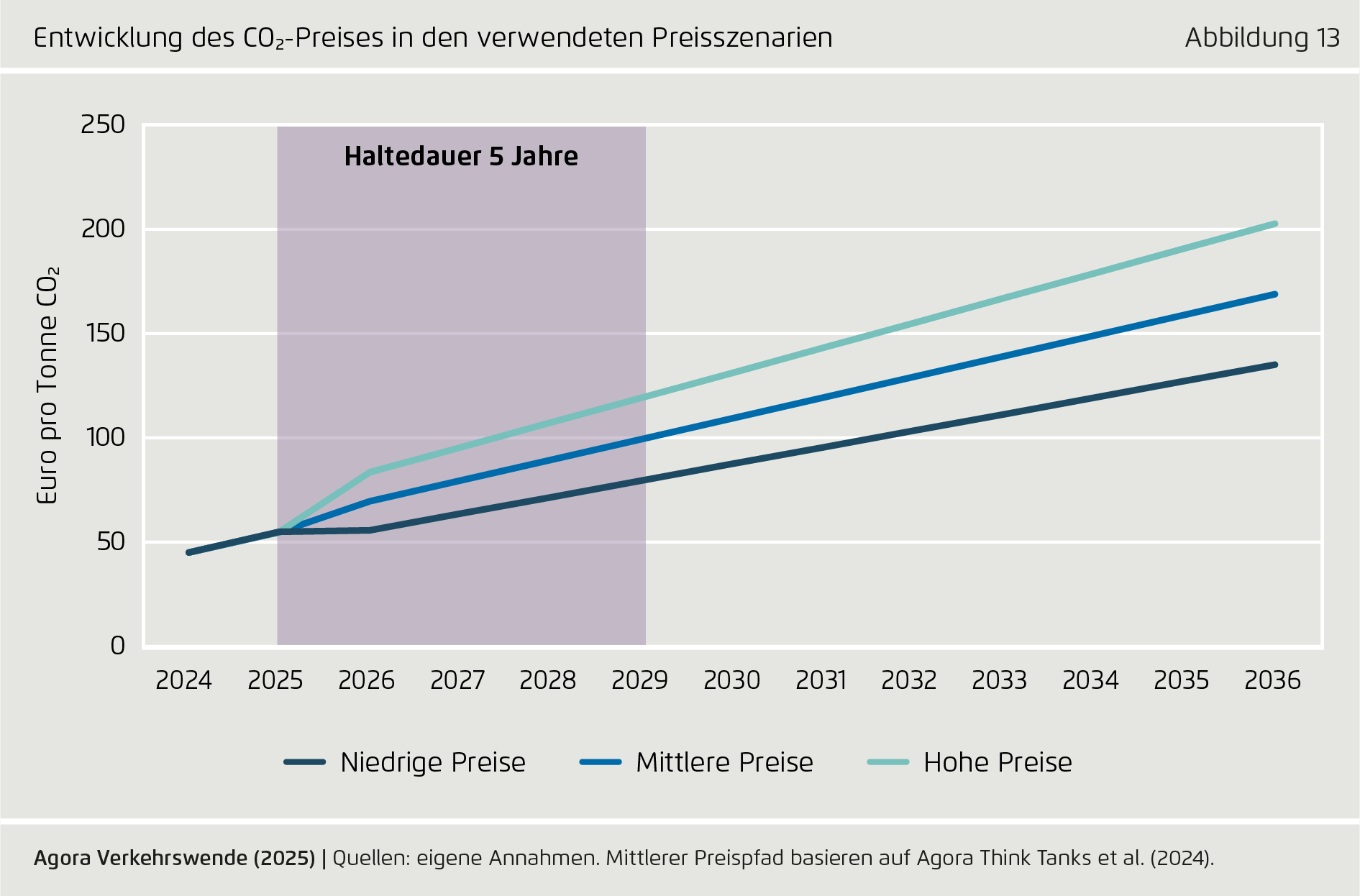

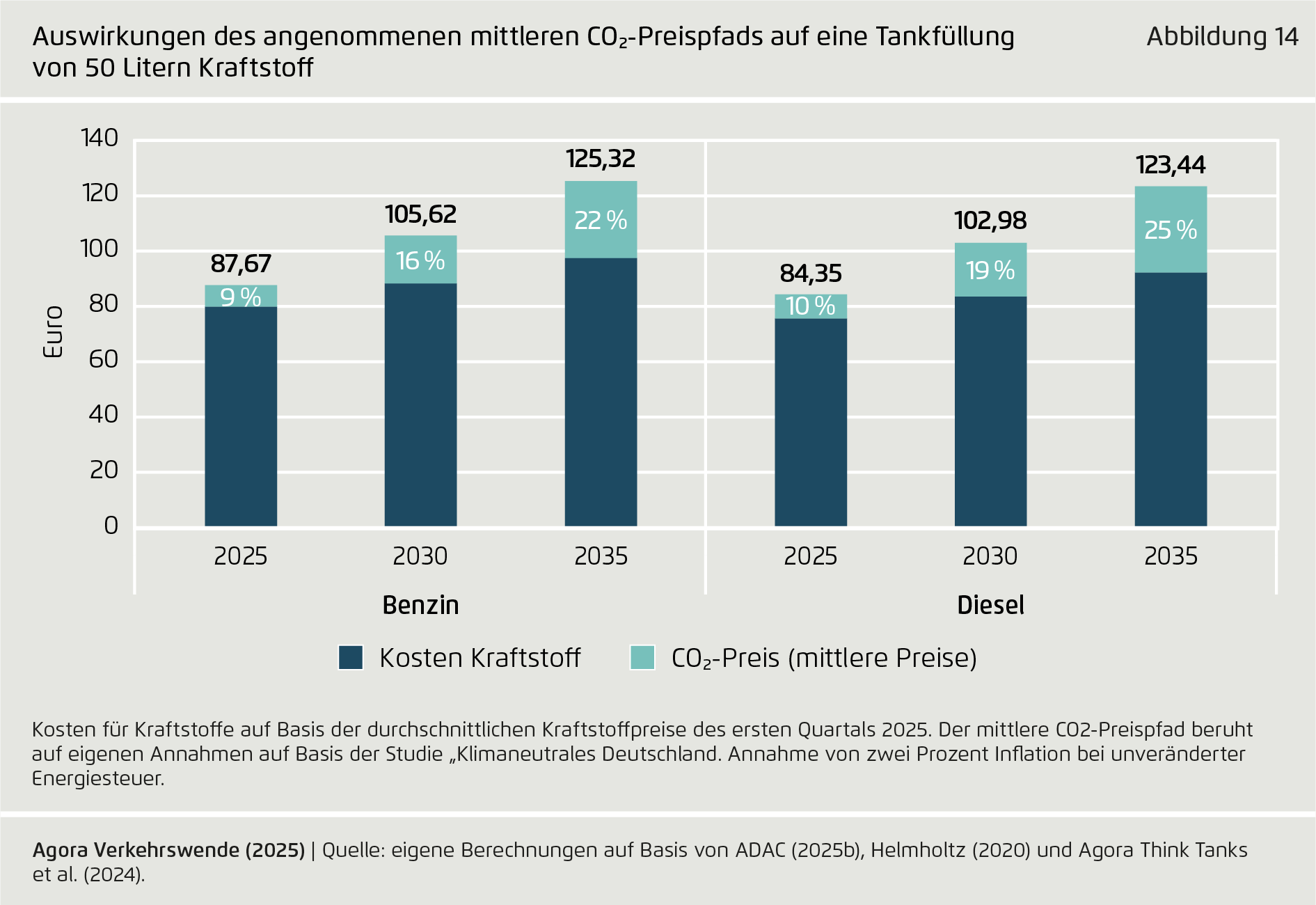

Volatile Preise für Benzin und Diesel bergen Kostenrisiken für Verbrennerfahrzeuge und können E-Autos im Vergleich günstiger machen.

Die gesellschaftlichen Folgekosten für den Verbrauch von fossilen Kraftstoffen werden in Zukunft verstärkt über die Bepreisung von CO2 berücksichtigt werden. Ein kontinuierlich steigender CO2-Preis, sozial gerecht eingeführt im Rahmen des Europäischen Emissionshandels (EU-ETS 2), wird die Wirtschaftlichkeit von E-Autos kontinuierlich verbessern. So entsteht ein zusätzlicher wirtschaftlicher Anreiz für Autofahrer:innen, sich von Ölimporten unabhängig zu machen. Steigen Kraftstoffpreise im Vergleich zu heute um 20 Prozent, sind rund 70 Prozent der E-Pkw, die zu Hause mit Photovoltaik geladen werden, wirtschaftlicher als Verbrenner.

Stellschrauben für günstigere E-Pkw

Gesamtkostenvergleich von Elektro- und Verbrennerfahrzeugen und wie sich die Rahmenbedingungen politisch gestalten lassen

Einleitung

Ein zügiger Markthochlauf von E-Pkw ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Automobilindustrie sowie für das Erreichen der Klimaziele Deutschlands. In den vergangenen Jahren hielten Politik und Industrie deshalb wiederholt das Ziel hoch, 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030 in Deutschland auf die Straße zu bringen. Der Bestand lag Anfang 2025 mit 1,65 Millionen Fahrzeugen jedoch weit hinter den Erwartungen und Erfordernissen zurück.

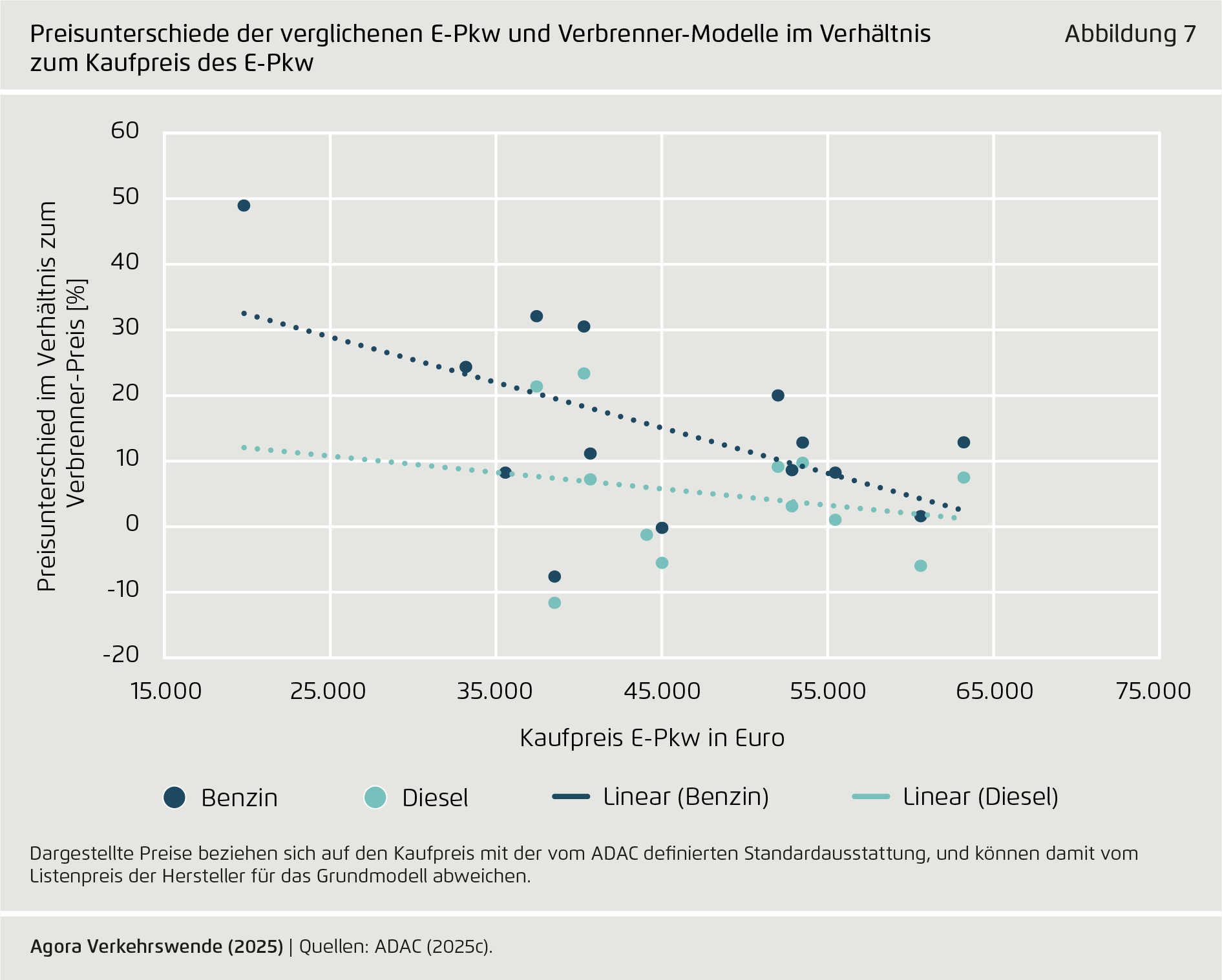

Eine entscheidende Stellschraube für die Wettbewerbsfähigkeit des E-Autos gegenüber Verbrennern sind die Kosten. Dabei denken jedoch viele zuerst nur an den Kaufpreis. Die Gesamtkosten, also die Kosten, die im Laufe der Haltedauer anfallen – von Sprit oder Strom über Steuern, Versicherungen und Wartung bis zum Wertverlust – werden dagegen oft unterschätzt. Das ist für den angestrebten Umstieg auf Elektromobilität ein Hindernis. Denn elektrische Pkw kosten bislang in der Anschaffung zwar oft mehr, können aber im Betrieb günstiger sein.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Agora Verkehrswende einen ersten Gesamtkostenvergleich zwischen E-Pkw und Verbrennern. Damals stellten wir fest, dass reine Elektroautos bei den Gesamtkosten bereits eine wirtschaftliche Alternative zum Verbrenner sind – allerdings unter Berücksichtigung der zu der Zeit noch staatlich gewährten Vergünstigungen beim E-Pkw-Kauf. Ende 2023 wurde die staatliche Förderung eingestellt und der Absatz von E-Pkw brach zunächst ein. Inzwischen nimmt der Anteil vollelektrischer Pkw bei den Neuzulassungen aufgrund der europäischen CO2-Flottengrenzwerte erfreulicherweise wieder zu. Im August 2025 lag er bei 19 Prozent, ein Höchstwert für Deutschland. Dennoch hinkt Deutschland im EU-weiten und globalen Vergleich noch immer hinterher.

Für die vorliegende Analyse haben wir 15 E-Pkw-Modelle aus fünf Fahrzeugsegmenten ausgewählt und ihre Gesamtkosten auf Basis von Daten des ADAC den Gesamtkosten vergleichbarer Benzin- und Dieselmodelle gegenübergestellt. Ziel war es vor allem zu zeigen, wie sich unterschiedliche Faktoren – zum Beispiel Fahrleistung, Ladeprofil, Kraftstoff-, CO2- und Ladepreise, Haltedauer und Nutzungsverhalten – auf den Gesamtkostenvergleich auswirken. Insgesamt wurden 356 Nutzungsszenarien mit unterschiedlichen Merkmalsausprägungen und Fahrzeugkombinationen verglichen.

Anders als Veröffentlichungen, die sich in erster Linie an Kaufinteressierte richten, liefert diese Analyse keinen direkten Vergleich zwischen bestimmten Elektro- und Verbrennermodellen. Vielmehr veranschaulicht sie für verschiedene Vergleichskonstellationen, in wie vielen Nutzungsszenarien E-Pkw bereits günstigere Gesamtkosten als Verbrenner aufweisen – und in wie vielen nicht. Damit wollen wir vor allem der Politik eine Orientierung bieten, um die Wirkung von Maßnahmen abschätzen zu können und diese gezielt für den Hochlauf von Elektromobilität auszugestalten. Aber auch für Kaufinteressierte kann es nützlich sein, besser zu verstehen, wie einzelne Faktoren den Kostenvergleich beeinflussen.

Das Ergebnis zeigt: Es gibt viele Stellschrauben für die Bundesregierung, um E-Pkw schnell gegenüber Verbrennern wirtschaftlich attraktiver zu machen und damit den Industriestandort Deutschland zu stärken. Sie muss es nur wollen.

Kernergebnisse

Bibliographische Daten

Downloads

-

Analyse

pdf 2 MB

Stellschrauben für günstigere E-Pkw

Gesamtkostenvergleich von Elektro- und Verbrennerfahrzeugen und wie sich die Rahmenbedingungen politisch gestalten lassen

- Pressemitteilung: Automobildialog: Für günstigere E-Pkw braucht es umgehend gezielte Maßnahmen der Bundesregierung

Grafiken aus dieser Publikation

Durchschnittliche Gesamtkosten der betrachteten Pkw-Modelle bei Standardkosten bei fünf Jahren Haltedauer

Abbildung 1 von Stellschrauben für günstigere E-Pkw auf Seite 8

Durchschnittliche Gesamtkosten der betrachteten Benzin-, Diesel- und E-Pkw-Modelle bei fünf Jahren Haltedauer

Abbildung 2 von Stellschrauben für günstigere E-Pkw auf Seite 10