Dieser Inhalt ist auch verfügbar auf: Englisch

Straßenverkehrsrecht: Auf vollständig digitale Parkkontrollen setzen

Mit der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes hat sich die Bundesregierung auf den Weg zu einem effizienteren und gerechteren Parkraummanagement gemacht. Doch der aktuelle Gesetzentwurf geht nicht weit genug, er sollte digitale Parkkontrollen ohne Personal vor Ort ermöglichen.

Von Wolfgang Aichinger, Projektleiter Kommunale Klima- und Verkehrspolitik bei Agora Verkehrswende.

Das Risiko, ohne Parkschein erwischt zu werden, ist in Deutschland vielerorts gering. Ordnungsämter können mit Fußstreifen pro Stunde zwischen 90 und 150 Fahrzeuge kontrollieren – und finden oft nicht ausreichend Personal für den unbeliebten Job. Niedrige Bußgelder zwischen 20 und 40 Euro tragen ebenso wenig zur Abschreckung bei, und so wird Falschparken gegenüber Regeltreue belohnt.

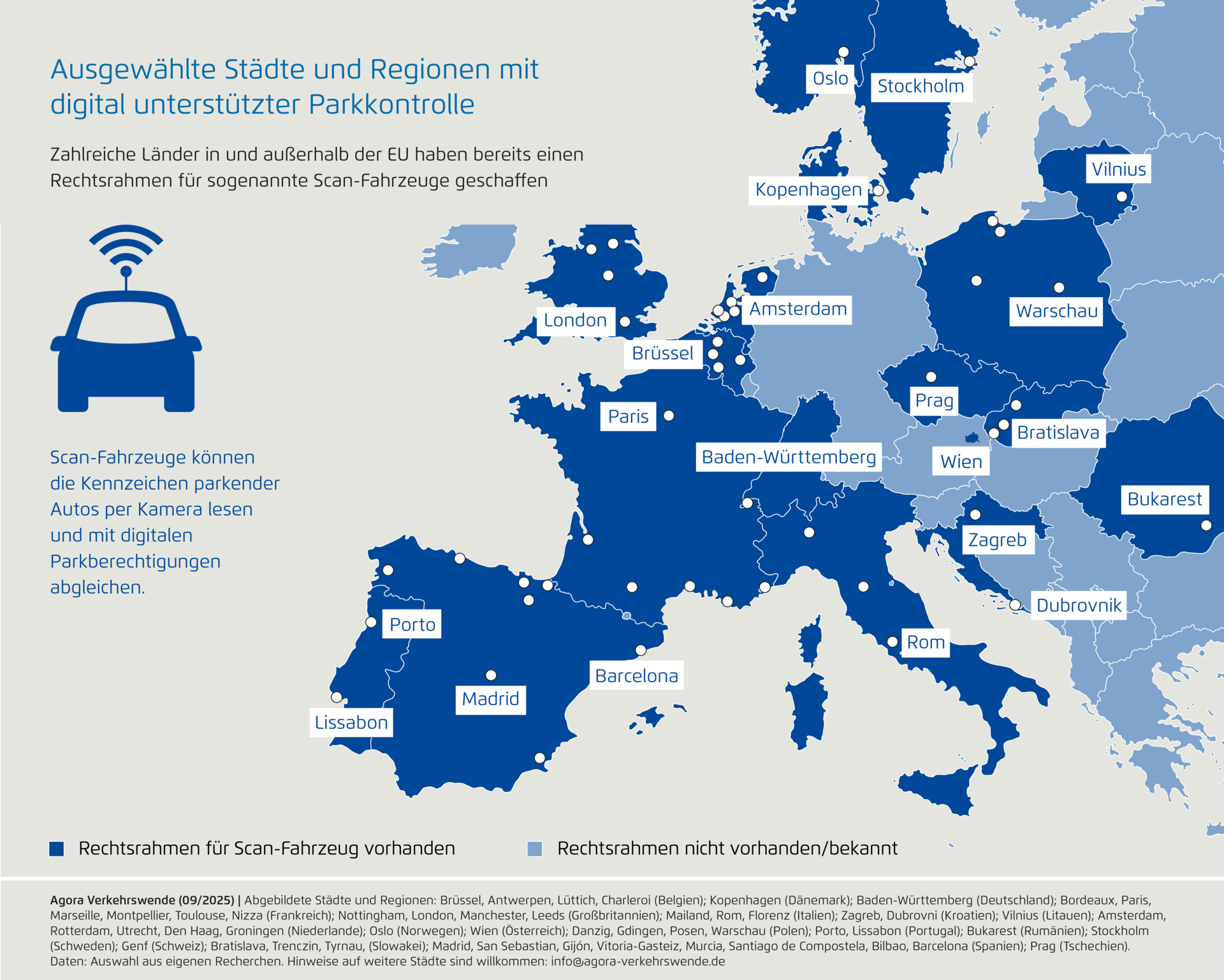

Anders ist es in den zahlreichen europäischen Städten, die bereits Scan-Fahrzeuge einsetzen. Diese können pro Stunde die Kennzeichen von rund 1000 geparkten Autos mit Parkberechtigungen abgleichen. Autofahrende finden in der Folge einfacher einen Parkplatz, auch weil bei hoher Kontrolldichte das Parken auf privaten Stellplätzen (etwa in Tiefgaragen oder im Parkhaus) attraktiver wird. Das reduziert den Parksuchverkehr und Verkehrsbehinderungen für Radfahrende oder Busverkehre, die etwa aus dem Halten in zweiter Reihe entstehen.

Parküberwachung ohne Sichtkontrollen vor Ort ermöglichen

Auch in Deutschland werden die Vorteile von Scan-Fahrzeugen erkannt. Doch bislang erlaubt nur Baden-Württemberg den Einsatz der Technik in seinem Landesmobilitätsgesetz. Die aktuelle Novelle des Straßenverkehrsgesetzes soll eine bundesweite Regelung für die Datenverarbeitung beim Einsatz von Scan-Fahrzeugen bringen. Damit könnten Kommunen in ganz Deutschland loslegen – und einem möglichen Flickenteppich aus unterschiedlichen Rechtslagen in den Bundesländern würde vorgebeugt. Allerdings sieht der Entwurf des Bundesverkehrsministeriums bei Hinweisen auf Parken ohne gültigen digitalen Parkschein noch immer Nachkontrollen vor Ort durch Ordnungspersonal vor.

Begründet wird das unter anderem damit, dass Parkausweise für schwerbehinderte Menschen aufgrund europarechtlicher Vorgaben auch in Papierform gültig seien. Die Kontrolle mithilfe eines Scan-Fahrzeugs würde hier fälschlicherweise ergeben, dass keine Parkberechtigung vorliegt. Und ohne Nachkontrolle vor Ort würde zu Unrecht ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Doch Städte wie Amsterdam (Niederlande) und Vilnius (Litauen) vermeiden diese potenzielle Fehlerquelle durch ein duales System, in dem die Ausweise auch digital hinterlegt werden müssen. Das ist im Einklang mit den EU-Vorgaben und erhöht die Genauigkeit der digitalen Parkkontrolle deutlich. Die übrigen wenigen Fälle, in denen die digitale Kontrolle ohne klares Ergebnis bleibt – etwa bei verschmutzten und dadurch schwer lesbaren Kennzeichen – können oft auch mit Hilfe ergänzend angefertigter Fotos des Fahrzeuges geklärt werden. Auf Sichtkontrollen vor Ort kann und sollte im Straßenverkehrsgesetz daher verzichtet werden.

Mittelfristig könnte die Digitalisierung der Parkberechtigung für schwerbehinderte Menschen auch eine nutzerfreundliche und europaweit einheitliche Lösung erlauben. Möglich wäre eine App, die mit einer Datenbank verknüpft ist, und auf die im Zuge von Parkraumkontrollen zugegriffen werden kann. Das würde gleichzeitig den Missbrauch durch mehrfach ausgestellte Ausweise beenden. Die Bundesregierung sollte sich für eine entsprechende Reform auf EU-Ebene einsetzen.

Kommunale Verwaltungen vorbereiten

Während die Bundesregierung die rechtliche Grundlage auf den Weg bringt, können Kommunen sich schon jetzt darauf vorbereiten, digitale Parkkontrollen umzusetzen. Mit Ausnahme weniger digitaler Vorreiter sind hier bislang weitgehend analoge Prozesse die Regel. In Berlin zum Beispiel dauert es oft mehrere Wochen, einen Parkausweis auszustellen. In Hamburg dagegen wird der Bewohnerparkausweis online beantragt und mit QR-Code versehen zum Download bereitgestellt.

Pilotvorhaben in Baden-Württemberg zeigen, was für einen Regelbetrieb von Scan-Fahrzeugen nötig ist. Dazu gehören die Digitalisierung aller Parkberechtigungen, das Umrüsten von Parkscheinautomaten und das Einrichten von Schnittstellen zwischen den Straßenverkehrsbehörden, Bürger- und Ordnungsämtern sowie den Bußgeldstellen.

Auch die begleitende Kommunikation gegenüber Bürger:innen, Einpendler:innen und Gästen sollte frühzeitig vorbereitet werden. Die Länder können ihre Kommunen bei diesen Aufgaben unterstützen. Zweckverbände, wie sie zur Verkehrsüberwachung etwa in Bayern existieren, könnten eine wichtige Rolle in ländlicheren Regionen einnehmen – etwa, indem sie die Anschaffung und Nutzung von Scan-Fahrzeugen zentral für ihre Mitgliedskommunen anbieten.

Bußgeldkatalog anpassen

Neben ausreichender Kontrolldichte braucht es angemessene Bußgelder. Den Betrag von 20 bis 40 Euro für das Parken ohne gültigen Parkschein, oder in ähnlicher Größenordnung für das Parken im Parkverbot, nehmen viele Autofahrende bewusst in Kauf. In Nachbarländern sind die Bußgelder teils drastisch höher, so etwa in den Niederlanden mit 80 Euro ohne Parkschein oder 120 Euro im Parkverbot. Ergänzend zur Reform des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) empfiehlt es sich daher, den Bußgeldkatalog zu aktualisieren und regelmäßig an die Inflation anzupassen.

Im Zuge der angestoßenen StVG-Novelle kann die Bundesregierung einen weiteren Aspekt des Parkraummanagements verbessern: die Ausgestaltung der Gebühren für das Bewohnerparken. Bewohnerparkausweise erlauben Ortsansässigen das Parken in Gebieten mit Parkraumbewirtschaftung. Immer mehr Kommunen nehmen moderate Erhöhungen der Gebühren für die Bewohnerparkausweise vor.

Solche Erhöhungen können Menschen mit geringem Einkommen härter treffen als andere. Auch wenn nur etwa zwei Prozent der Haushalte in Deutschland über ein sehr niedriges Einkommen verfügen und gleichzeitig auf ein Auto angewiesen sind, wird das häufig als Gegenargument für eine Erhöhung genannt. Das Straßenverkehrsgesetz (§ 6a StVG) ermächtigt die Landesregierungen, Gebührenordnungen für das Bewohnerparken zu erlassen. Das Gesetz sollte zukünftig auch die Staffelung der Gebühren nach sozialen Gesichtspunkten erlauben, um das Bewohnerparken sozial gerechter zu gestalten.

Das Verkehrsministerium kann den Entwurf der StVG-Novelle also an zwei Stellen entscheidend verbessern, um mehr soziale Gerechtigkeit und effizientere Parkkontrollen zu ermöglichen: Verzicht auf Sichtkontrollen und gestaffelte Gebühren für das Bewohnerparken. Entsprechende Empfehlungen hat Agora Verkehrswende in eine Stellungnahme im Rahmen der Verbändeanhörung zur Gesetzesänderung eingebracht. Auf Sichtkontrollen geparkter Autos zu bestehen, hieße dagegen, die Augen vor der erfolgreichen Praxis in anderen Ländern zu verschließen.

Dieser Text erschien zuerst als Gastbeitrag für Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility: https://background.tagesspiegel.de/verkehr-und-smart-mobility/briefing/auf-vollstaendig-digitale-parkkontrollen-setzen

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.