Effektive Kontrollen und Scan-Fahrzeuge für ein gerechteres Parken im öffentlichen Raum

Parkraummanagement hilft, das Parken zu ordnen und die verschiedenen Nutzungsansprüche des Verkehrsraumes unter einen Hut zu bringen. Ein effektives Parkraummanagement ist aber nur erfolgreich, wenn der Parkraum effektiv kontrolliert wird.

Von Wolfgang Aichinger, Projektleiter Kommunale Klima- und Verkehrspolitik

Viele Verwaltungen erhalten Bürgerbeschwerden rund um das Parken – etwa wenn die Parkplatzsuche zu lange dauert, der enge Gehweg zugeparkt und mit dem Rollator nicht benutzbar ist oder die Müllabfuhr die Mülltonnen wegen Falschparker nicht abholen kann. Parkraummanagement hilft, das Parken wieder zu ordnen und die verschiedenen Nutzungsansprüche des Verkehrsraumes unter einen Hut zu bringen. Ein effektives Parkraummanagement ist aber nur erfolgreich, wenn der Parkraum effektiv kontrolliert wird. Eine digitale Unterstützung der Parkkontrollen durch Scan-Fahrzeuge kann die Kontrolldichte so anheben, dass Sicherheit, Erreichbarkeit für Ver- und Entsorgung sowie die Chancen auf einen freien Parkplatz gewährleistet sind.

Für freie Parkplätze braucht es Bewirtschaftung

Ohne Bewirtschaftung und Kontrollen verbleiben selten genutzte Autos oft wochenlang am gleichen Stellplatz. Durch die sogenannten Dauerparker brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer, die den eigenen Pkw regelmäßig nutzen, mehr Zeit für die Parkplatzsuche. Es entsteht das Gefühl des Parkraummangels und die Beschwerden häufen sich. In manchen Quartieren führt auch der tägliche Pendlerverkehr dazu, dass die vor Ort ansässige Bevölkerung nur schwer einen Parkplatz findet und eher in Parkverboten, auf Gehwegen oder in Kreuzungsbereichen geparkt wird.

Diese Beispiele zeigen, dass es eine Bewirtschaftung begrenzter Stellplätze von Seiten der Kommunen nötig ist. Durch Kurzparkgebühren oder Bewohnerparkausweise können Verkehre gelenkt und der begrenzte Parkraum effizienter genutzt werden: Pendlerinnen und Pendler erhalten einen Anreiz, auf den Öffentlichen Verkehr (ÖV) umzusteigen, Dauerparker stehen vielleicht öfter am eigenen Grundstück, wenn es dort Stellplätze gibt. Damit sinkt die Auslastung, und der häufigere Wechsel macht Parkplätze wieder für andere Autofahrende verfügbar.

Mehr Gerechtigkeit durch Kontrollen

Die Vorteile der Bewirtschaftung treten allerdings nur ein, wenn genügend Anreize gesetzt werden, die Parkregeln auch einzuhalten. So würde auch deutlich mehr Gerechtigkeit zwischen den Autofahrenden hergestellt. Denn ohne ausreichende Kontrollen wird das (kostenfreie) Missachten der Parkregeln eher belohnt, als sich (gegen Gebühren) an diese Regeln zu halten. Menschen, die die Gebühren entrichten oder Parkverbote einhalten, erleben nicht nur keinen Mehrwert – sondern auch, dass andere ihren Vorteil daraus ziehen, sich nicht an Regeln zu halten.

Ein Parkraummanagement mit hohem Kontrolldruck und abschreckenden Bußgeldern hingegen würde dazu führen, dass regelkonformes Verhalten die Norm ist, und Parkverstöße nur in geringem Umfang vorkommen. Fehlen diese Anreize, wird eher der Regelverstoß belohnt.

Mangelnde Kontrollen schaden dem Kommunalhaushalt

Bei hoher Nachfrage nach Stellplätzen kann auf eine Bewirtschaftung sowie angemessene Kontrolle nicht verzichtet werden. Zwar führen Kontrollen für Kommunen auch zu Kosten – vom Ausstellen der Ausweise oder der Anschaffung von Parkscheinautomaten bis hin zu den Gehältern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Parkkontrolle. Doch ein geringer Kontrolldruck führt zu einem erheblichem Einnahmenentfall. Funktioniert das System der Parkraumbewirtschaftung hingegen, können sowohl die Investitionen und laufenden Kosten durch Einnahmen abgedeckt werden, als auch Gelder erwirtschaftet werden, die etwa in die Ausdehnung des ÖPNV (wie beispielsweise in Landau/Pfalz geschehen) oder die Renovierung von Schulen oder Spielplätzen (so wie etwa in manchen Berliner Bezirken) fließen.

Deutlich mehr Einnahmen durch ausreichende Kontrollen möglich

2017 stellte der Hamburger Landesrechnungshof vor dem Hintergrund der niedrigen Einnahmen und anderer Mängel in der Parkraumbewirtschaftung fest: „Gerechtes Parken erfordert systematische und flächendeckende Kontrollen.“[1] Dass diese fehlten, ließ sich auch in den geprüften Zahlen ablesen.

Während die zuständige Hamburger Behörde 2015 rund 9,5 Millionen Euro an Parkgebühren einnahm, wären laut dem Rechnungshof theoretisch – das heißt bei hoher Auslastung, umfassender Bewirtschaftung und Kontrolle – Einnahmen von mehr als 46 Millionen Euro möglich gewesen. Stattdessen erschien es vielen Autofahrenden günstiger, keinen Parkschein zu lösen – und angesichts des niedrigen Kontrolldrucks und geringer Bußgelder darauf zu setzen, „schon nicht erwischt zu werden“. Das zeigen auch die Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern für Parkverstöße an den gebührenpflichten Parkständen. Diese waren 2015 mit 4,3 Millionen Euro fast halb so hoch wie die Einnahmen für das legale Parken.

Dass die tatsächlichen Einnahmen aus Parkgebühren in Hamburg so deutlich unter den theoretisch möglichen lagen, und gleichzeitig so nah an den Einnahmen aus Strafzetteln, weist auf zwei Dinge hin: Parkverstöße sind ein weit verbreitetes Phänomen, und keine Ausnahme – und selbst bei niedriger Überwachung und günstigen Bußgeldern werden Millionen eingenommen. Gleichzeitig wird die überwiegende Zahl der Parkverstöße nicht entdeckt und sanktioniert, andernfalls wären die Einnahmen aus den regulär verkauften Parkscheinen deutlich näher am theoretischen Potenzial.

Kommunen lassen Ungleichheit walten

Das Bereitstellen von Parkraum ist eine Leistung der Kommunen, sie können für die Nutzung dieser Leistung Gebühren erheben. Damit lässt es sich mit anderen Dienstleistungen vergleichen. Hier zeigt sich: Das Nichtbezahlen geltender Gebühren wäre beim Ausstellen von Ausweisen, oder den Gebühren für die Müllabfuhr so nicht denkbar. Je niedriger der Kontrolldruck des Parkraums, desto größer wird also die Ungleichheit bei Bepreisung öffentlicher Dienste.

Scanfahrzeuge erhöhen Kontrolldichte und helfen bei Personalmangel

Wichtig ist, dass es für ein funktionierendes Parksystem keine allumfassende Kontrolle braucht. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, bei einem Parkverstoß erwischt zu werden, reicht aus. Diese Wahrscheinlichkeit kann durch sogenannte Scan-Fahrzeuge erzielt werden.

Die heute übliche Form der Parkkontrolle mit Personal, das zu Fuß unterwegs ist, kann durch digitale Unterstützung wesentlich effizienter werden. In vielen europäischen Städten werden sogenannte Scan-Fahrzeuge bereits mit Erfolg eingesetzt. Sie machen die Parkraumkontrolle von bis zu 1.000 Fahrzeugen in einer Stunde möglich. Auch das ist nur ein Bruchteil der vielen tausend Stellplätze und Parkvorgänge, die in größeren Städten jeden Tag kontrolliert werden müssten. Die Erfahrung im Ausland zeigt aber, dass der Einsatz von Scan-Fahrzeugen ausreicht, um die Regelbefolgung und Zahlungsmoral beim Parken deutlich zu verbessern.

Technisch gesehen funktioniert die Kontrolle durch Fahrzeuge, die mit Kameras und einer Datenverbindung ausgestattet sind. Sie gleichen die Kennzeichen abgestellter Fahrzeuge mit Parkberechtigungen wie zum Beispiel Kurzzeitparken oder Bewohnerparken ab. Liegt die Berechtigung vor, werden keine Daten gespeichert. Bei Fahrzeugen ohne Parkberechtigung oder falsch abgestellten Fahrzeugen erfolgt eine menschliche Prüfung, bevor wie üblich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird.

Die digital unterstützte Parkraumkontrolle ist auch in Deutschland möglich – sofern dafür eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen ist. In Baden-Württemberg gibt es dafür bereits ein Landesgesetz. Agora Verkehrswende empfiehlt, dass sich die Kommunen anderer Bundesländer über ihre kommunalen Spitzenverbände für weitere Regelungen im Landes- oder Bundesrecht einsetzen.

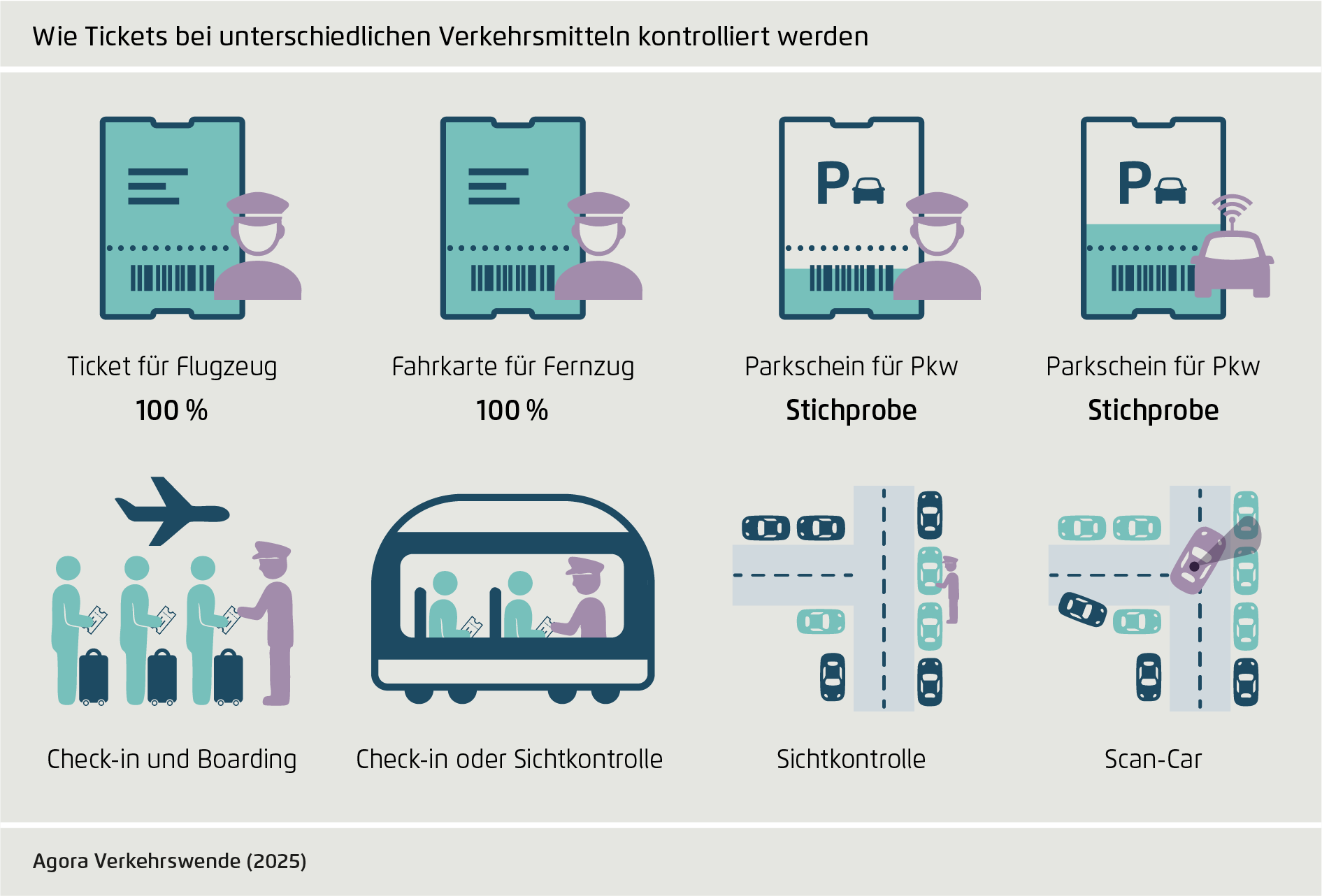

Auch mit Scan-Fahrzeugen würden Berechtigungen für das Parken im Straßenraum also nicht in Gänze kontrolliert werden. Damit würde sich das on-street-Parken weiterhin deutlich vom Parken in Parkhäusern, aber auch von Bahn- und Flugreisen unterscheiden. In diesen Fällen werden stets alle Nutzerinnen und Nutzer kontrolliert, ob sie für die in Anspruch genommene Dienstleistung ein gültiges Ticket haben (siehe Grafik).

Wirkungen erhöhter Kontrolle messen

Im Berliner Stadtteil Wedding wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts eine effektivere Parkraumkontrolle getestet. Ziel war, über mehrere Wochen hinweg durch eine Vervierfachung der zu Fuß durchgeführten Kontrollen eine Intensität zu simulieren, wie sie sonst beim Einsatz von Scan-Fahrzeugen erreicht wird.

Das Ergebnis dieser sogenannten Task Force ist ein Rückgang des Falschparkens auf zwei Prozent, der auch Monate nach Beendigung noch weitgehend anhielt. Laut Senatsverwaltung „ist durch die Phase der intensiveren Kontrollen ein messbarer und vor allem relativ langfristiger Einfluss auf das Falschparken entstanden“.[2]

Ohne den Task Force-Einsatz lag die Falschparkquote zwischen vier und acht Prozent. Dieser Wert mag zwar im Berliner Vergleich niedrig sein, entspricht aber dennoch „in etwa 70 bis 140 einzelnen Verkehrsgefährdungen in einem relativ kleinen Wohnviertel mit hohem Fußverkehr“. Besonders häufig festgestellt wurde das Blockieren von Sichtbeziehungen an Kreuzungen oder von Feuerwehreinfahrten sowie das Parken in zweiter Reihe, was ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn erforderlich macht.

Rechtliche Spielräume ausschöpfen

Nicht nur eine höhere Kontrolldichte durch den Einsatz von mehr Personal oder Scan-Fahrzeugen kann helfen. Kommunen können auch die rechtlichen Spielräume in der Parkkontrolle besser ausschöpfen. Einen Überblick gibt der sogenannte Falschparker-Erlass des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg[3]. Darin wird erläutert, wie etwa rechtliche Bestimmungen zu Behinderung, Gefährdung, Vorsatz oder Wiederholung in der Praxis angewendet werden können. So kann bei vorsätzlich begangenen Parkverstößen das Bußgeld erhöht werden.

Gerechtigkeit und Sicherheit steigen, wenn gezielt besonders schwerwiegende Parkverstöße geahndet werden. So beträgt das Bußgeld für das Parken auf einem Gehweg oder in einer Feuerwehrzufahrt mindestens 55 Euro. Das Parken an einer engen Straßenstelle ist grundsätzlich verboten, wenn die verbleibende Fahrbahnbreite weniger als 3,05 Meter beträgt. Dafür beträgt das Bußgeld mindestens 35 Euro. Das Parken auf Gehwegen ist für schwere Fahrzeuge (über 2,8 Tonnen) immer verboten – und sollte sanktioniert werden, da es auch die bauliche Substanz der Fußwege schädigt.

Personalmangel durch Digitalisierung zu lösen

Der Personalmangel ist eines der zentralen Hindernisse für eine effektive Kontrolle. Viele Kommunen berichten, dass sie Stellen im Ordnungsamt nicht oder nur schleppend besetzen können. Gleichzeitig steigt der Personalbedarf, da die hohe Parknachfrage die Bewirtschaftung neuer Zonen erforderlich macht.

Das Hauptproblem: Aus Sicht vieler Beschäftigten ist die Parkkontrolle im öffentlichen Raum kein attraktives Arbeitsfeld. Täglich lange Wege zu Fuß, auch bei schlechter Witterung. Zudem sind die Kontrollkräfte oft Übergriffen während ihrer Arbeit ausgesetzt. Viele bewerben sich nach wenigen Monaten oft um Stellen in anderen Bereichen der Verwaltung. Eine konsequentere Bewirtschaftung und Kontrolle dürfte perspektivisch auch die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern – und so vielleicht auch die Zahl der Übergriffe reduzieren. Dennoch dürfte erst mit dem Einsatz von Scan-Fahrzeugen der Personalmangel in der Überwachung gelindert werden.

Was Scan-Fahrzeuge nicht lösen können, ist der Personalmangel, der auch in vielen Bußgeldstellen besteht. Diese müssen zumindest anfangs mit ausreichend Personal ausgestattet sein, damit die erwartbar höhere Zahl an Verwarn- und Bußgeldern auch bearbeitet werden kann. Perspektivisch gesehen dürfte der Personalbedarf dort jedoch zurück gehen, denn mit einer effektiveren Kontrolle sinkt der Anreiz, überhaupt einen Parkverstoß zu begehen.

Private oder öffentliche Kontrollen?

Die Kontrolle von Parkverstößen im öffentlichen Raum ist eine hoheitliche Aufgabe, die der Staat heute jedoch oft nur ungenügend ausführt. Deswegen könnte argumentiert werden, dass Private besser in Lage sein könnten, Parkkontrollen effizient durchzuführen.

Dies trifft bereits im Bereich des Parkens auf privaten Grundstücken zu. In Parkhäusern werden in der Regel alle Parkvorgänge kontrolliert, an Supermärkten eine ausreichend große Zahl an Stichproben. Parkverstöße sind entsprechend selten. Eine private Kontrolle des Parkens im öffentlichen Raum würde sicherlich stärker auf Wirtschaftlichkeit setzen, als dies die öffentliche Hand heute tut. Sie würde aber nur in einem begrenzten Rahmen (der Kontrolle der Parkberechtigung, der Aufnahme der Beweise und dem Vorbereiten der Anzeige) tätig werden können. Das Bußgeldverfahren würde in jedem Fall in staatlicher Hand bleiben.

In anderen Lebensbereichen ist der deutsche Staat sehr wohl in der Lage, gerecht und effizient das Entrichten von Gebühren oder das Befolgen von Regeln zu kontrollieren. Und in anderen europäischen Ländern, wie etwa Österreich oder Polen, ist auch die Parkraumkontrolle wesentlich effektiver. Die Privatisierung der Parkraumkontrolle liegt also nicht so nahe, wie eine Verbesserung des bestehenden Systems.

Das stärkste Argument liegt wohl in der Transparenz und der öffentlichen Kontrolle, die bei einer hoheitlichen Aufgabe grundsätzlich möglich ist. Derzeit nutzt die Politik ihren Spielraum viel zu oft, um Graubereiche und Ineffizienzen entstehen zu lassen, die die Gerechtigkeit des Parksystems unterwandern und der Akzeptanz von Gebühren und Parkregeln insgesamt schaden. Dies kann aber wenigstens öffentlich thematisiert werden. Und mit der zunehmenden Digitalisierung wird eine öffentliche Kontrolle des Parkens immer wichtiger, da Datenschutz und Datensicherheit von zentraler Bedeutung sind.

Fazit

Für ein funktionierendes und gerechtes Parkraumsystem braucht es auch effektive Kontrollen. Bis zur Einführung von Scan-Fahrzeugen sollten die Kommunen Ansätze wie die Berliner „Task-Force“ verfolgen, und ihre Kräfte für hohe Wirksamkeit bündeln. Zugleich sollten sich die Städte und Gemeinden dafür einsetzen, dass die Rechtsgrundlage für Scan-Fahrzeuge beispielsweise im Landesrecht ihrer Bundesländer geschaffen wird. Auch der Bund könnte eine entsprechende Regelung erlassen – ein entsprechender Gesetzesvorschlag liegt vor. Zusätzlich braucht es eine Anpassung einzelner Bußgelder wie für das Parken ohne Parkschein, um einen stärkeren Anreiz für das Einhalten der Parkregeln zu geben.

Dieser Text ist erstmals erschienen als Gastbeitrag in der Zeitschrift "KommunalPraxis spezial” - Heft 3/2025 am 6. Oktober 2025.

[1] Rechnungshof Hamburg (2017): Jahresbericht 2017, verfügbar unter www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/rechnungshof/veroeffentlichungen/rechnungshof-jahresbericht-2017-246058

[2] Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Berlin (2024): Parkzonenreport, Parkzone 77, Brüsseler Kiez, Mitte, verfügbar unter www.berlin.de/weniger-dicke-luft/projekte-und-massnahmen/parkdatenanalyse/

[3] Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2020): Erlass zur Überwachung und Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr, verfügbar unter www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Regelwerke/2020_Erlass_zu_Ueberwachung_Sanktionierung_von_Ordnungswidrigkeiten_im_ruhenden_Verkehr.pdf

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.