-

Das Recycling von Antriebsbatterien in der EU kann zu einem erheblichen Teil zur Deckung der strategischen Rohstoffversorgung der Automobilindustrie beitragen.

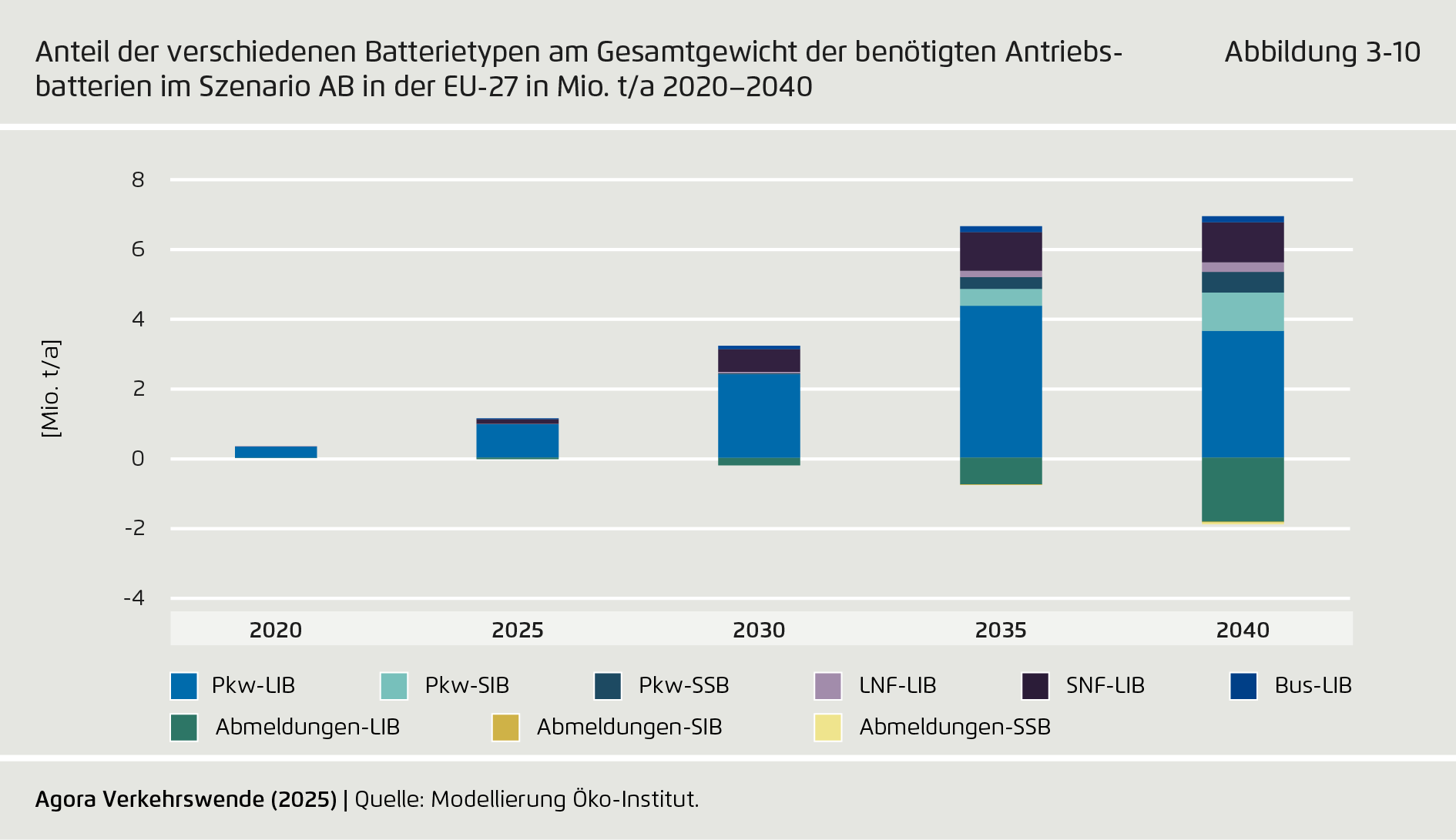

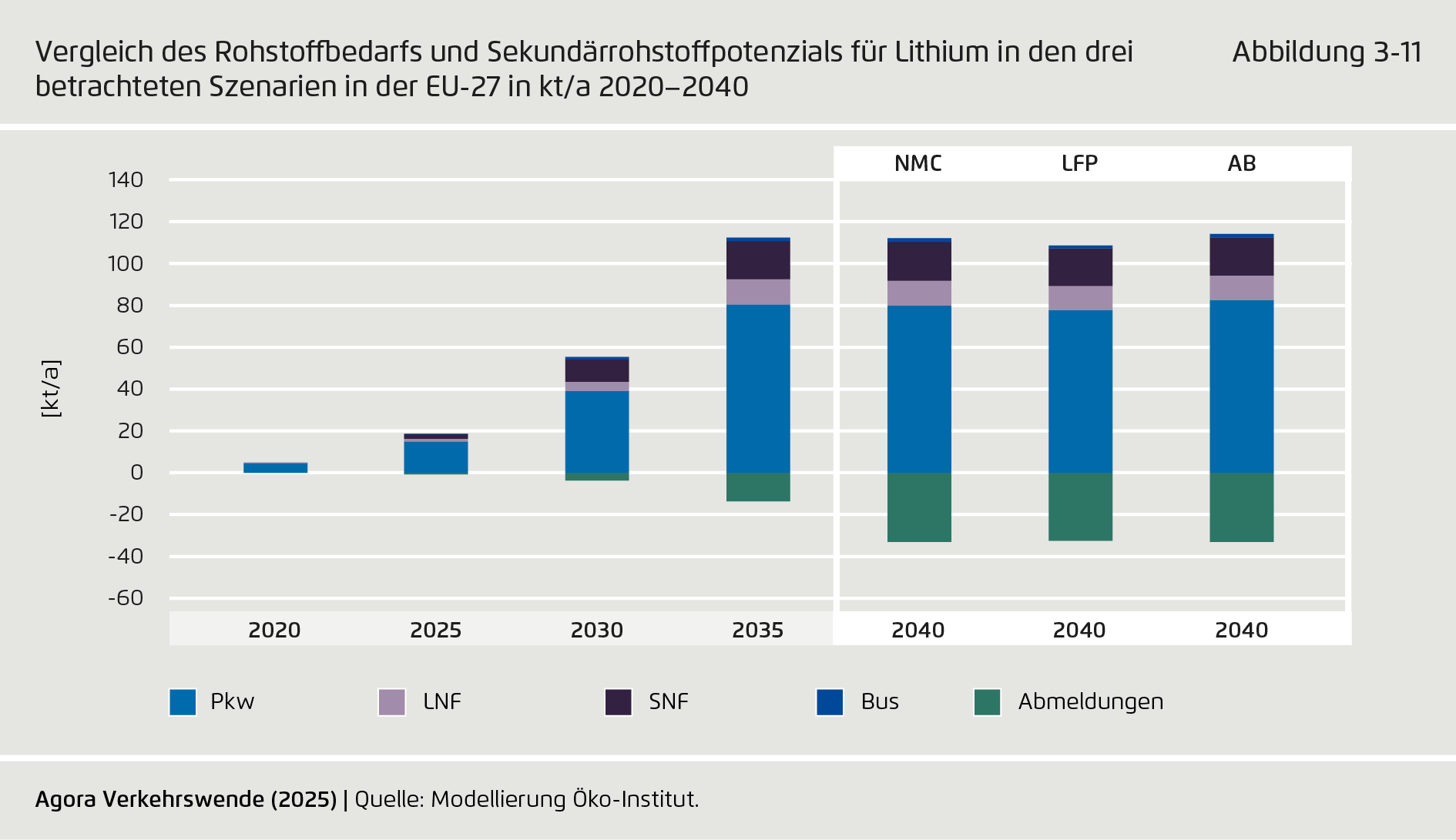

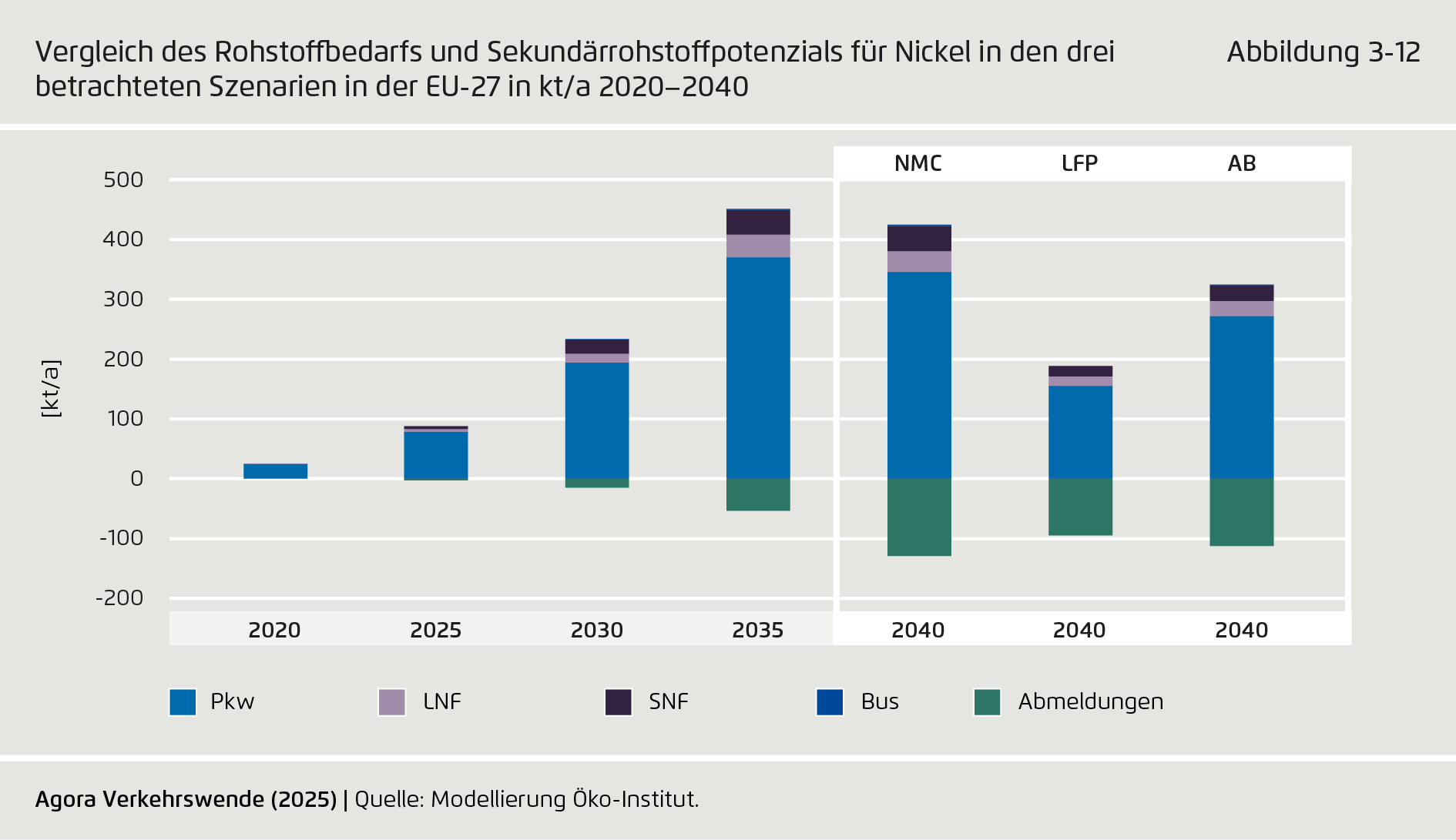

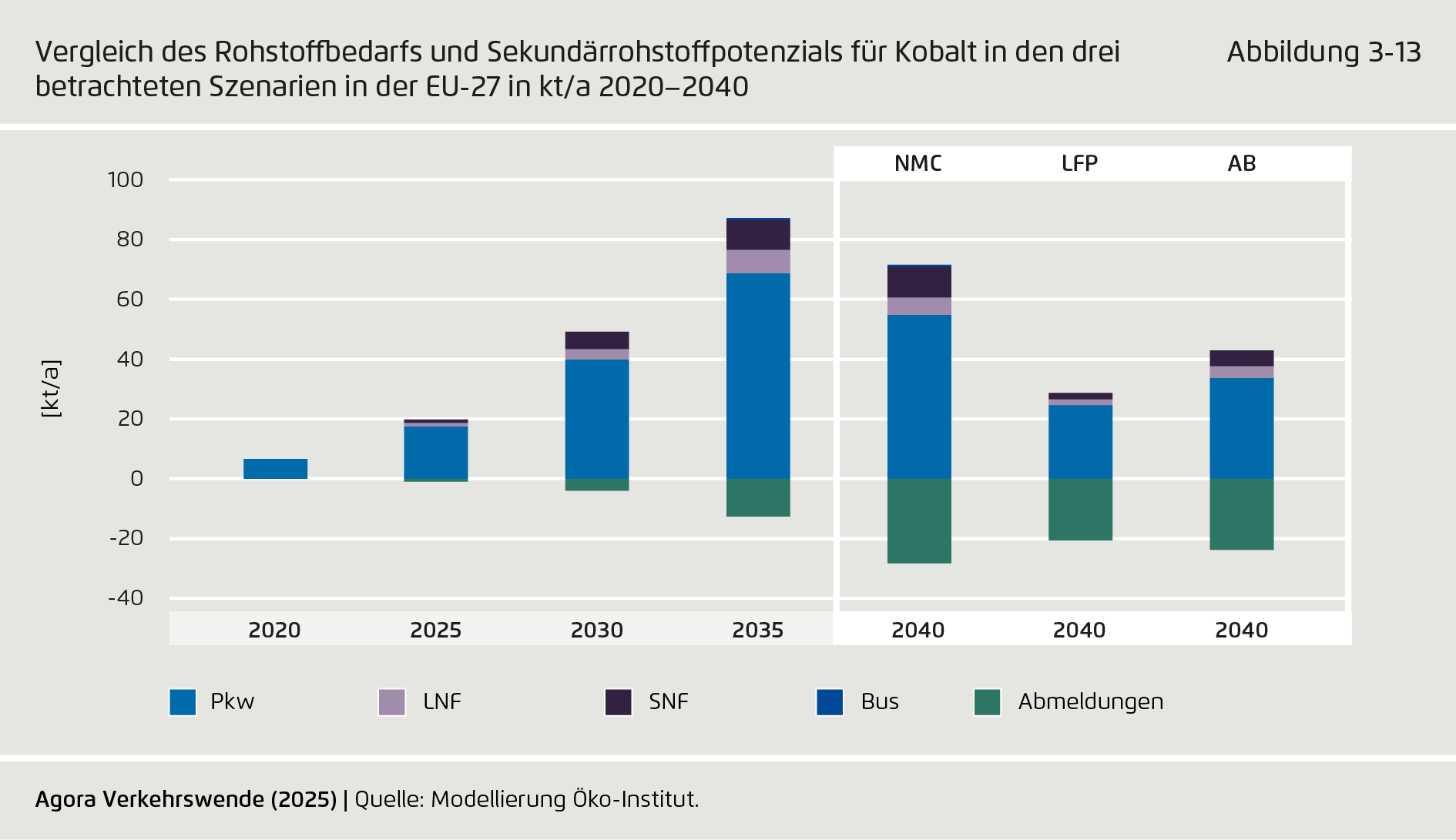

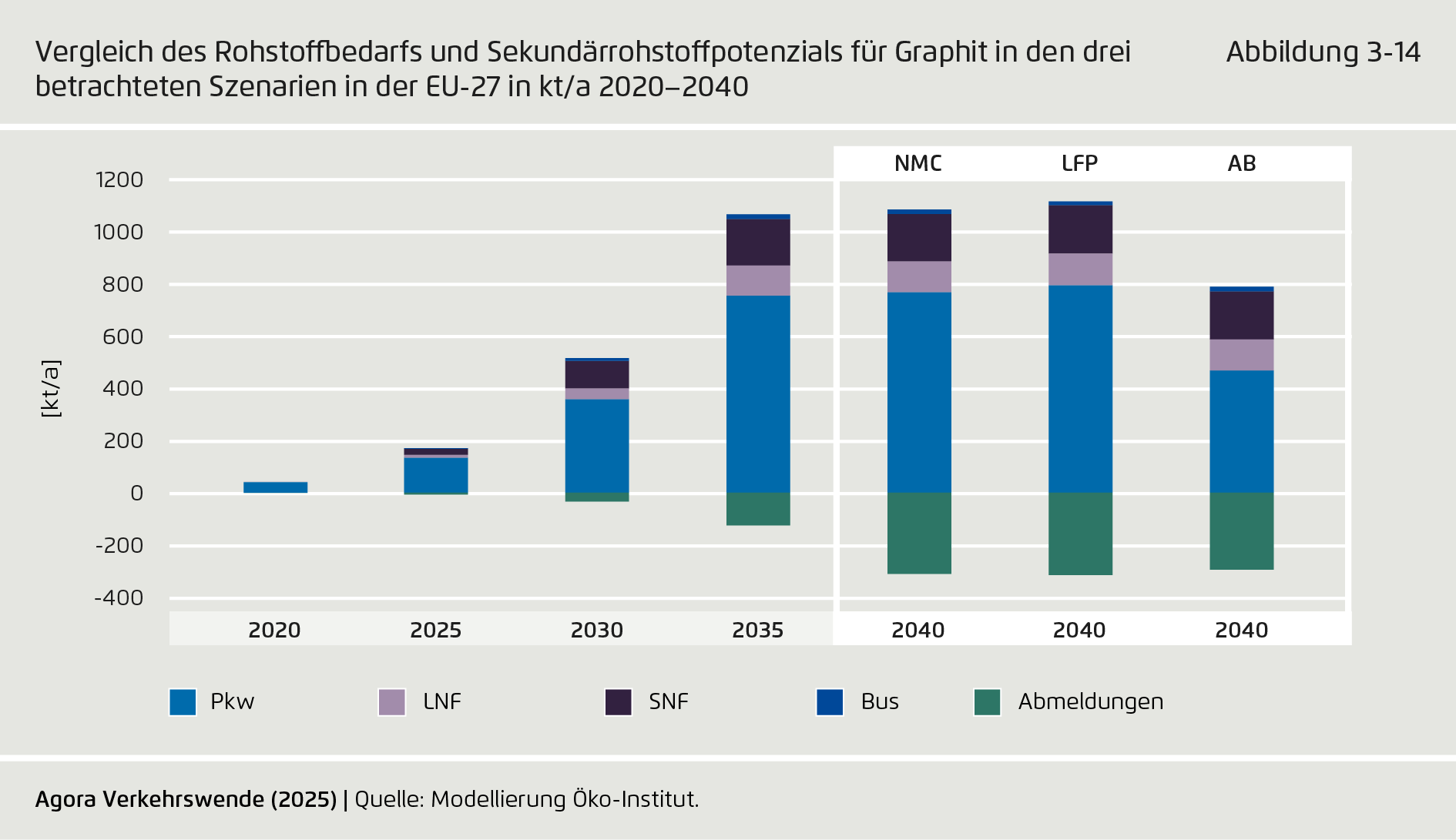

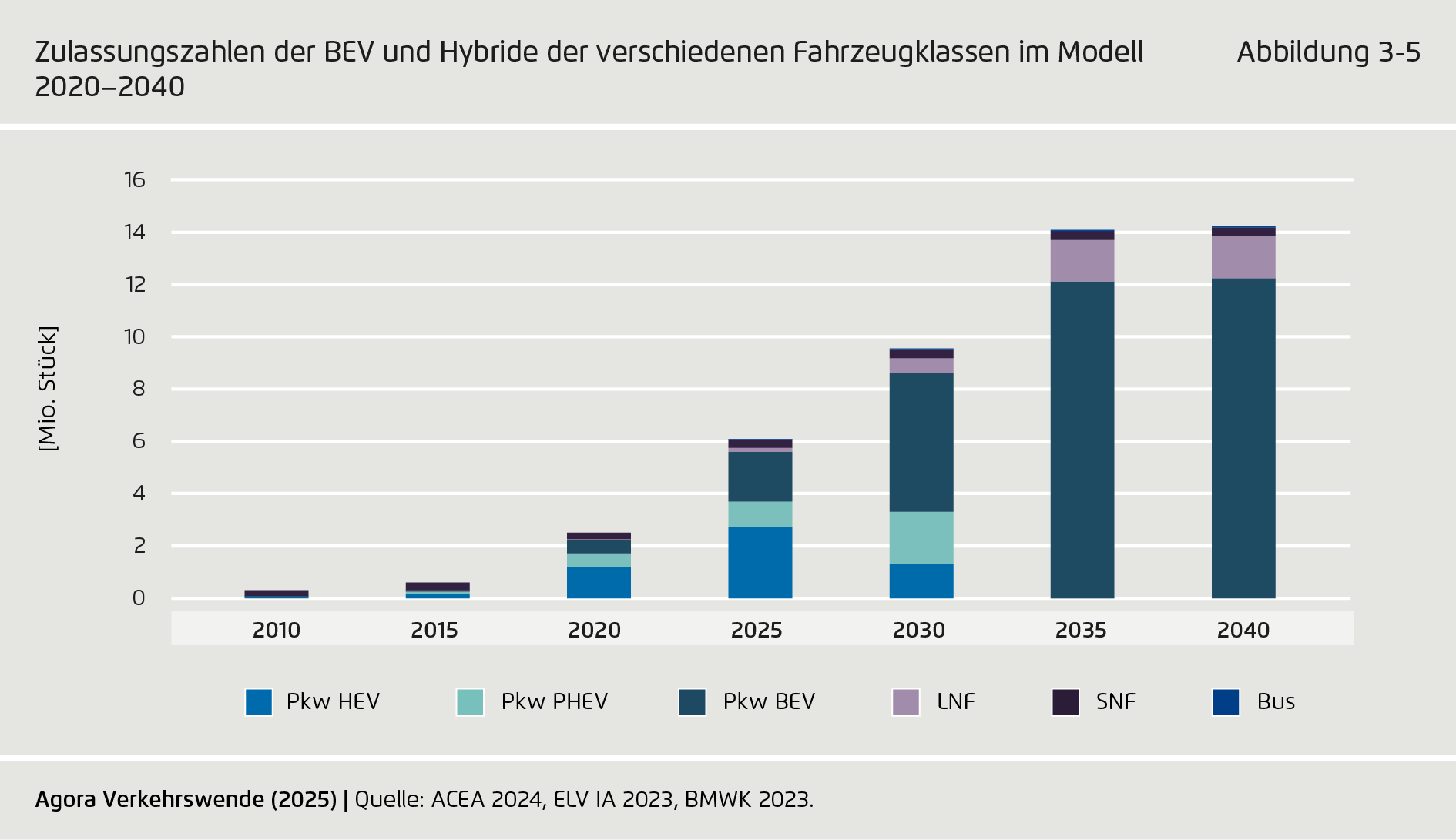

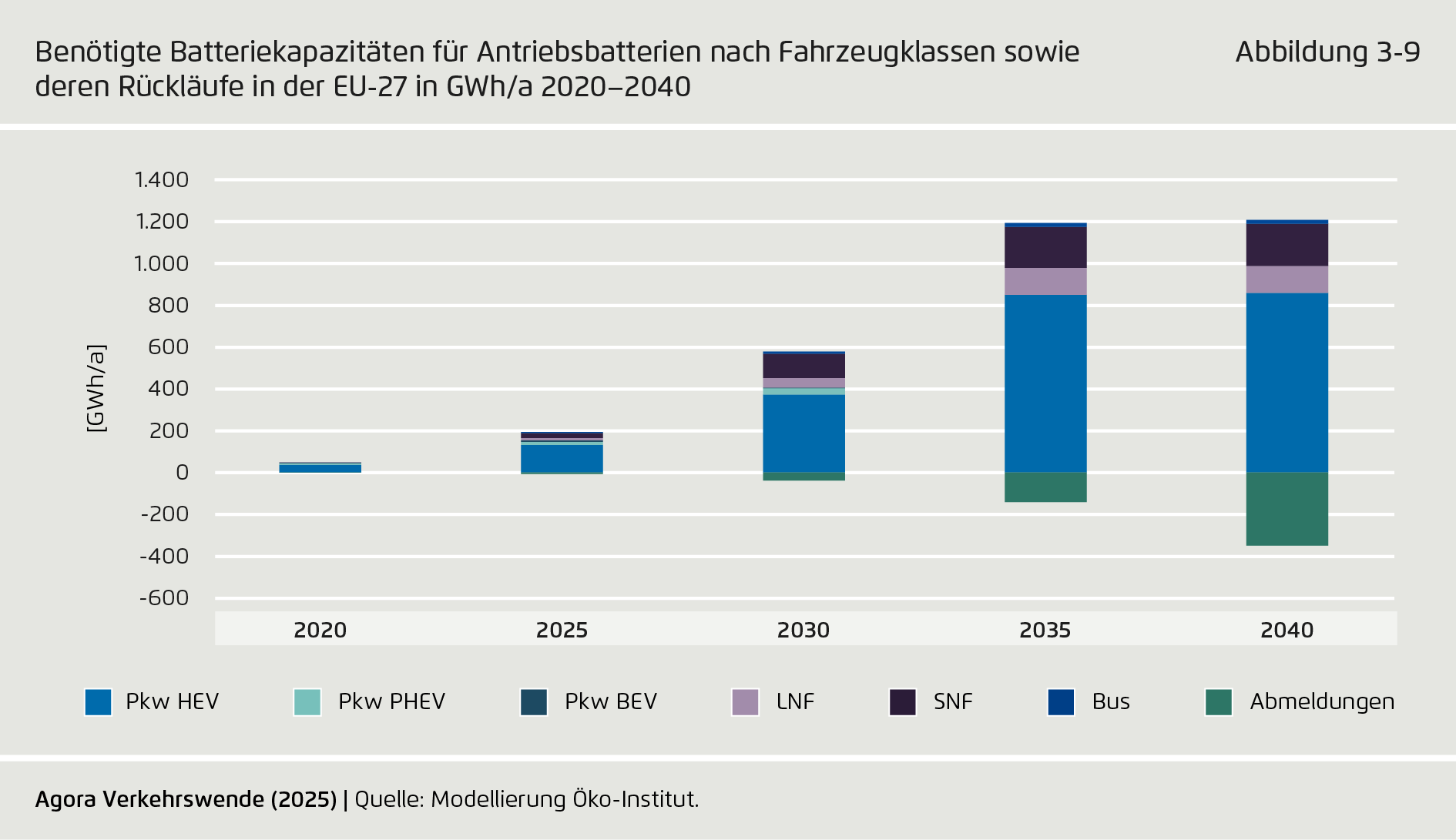

In den nächsten zehn Jahren wird sich der Bedarf an Antriebsbatterien in der EU voraussichtlich versechsfachen – auf dann konstant rund 1.200 Gigawattstunden pro Jahr. Aus den wachsenden Mengen an gebrauchten Antriebsbatterien lassen sich Wertstoffe für die Produktion von neuen Antriebsbatterien gewinnen. Mit einer effizienten Kreislaufführung ließe sich der Bedarf an Lithium bis 2040 bis zu 25 Prozent aus Recyclingmaterial decken, und der Bedarf an Nickel bis zu 50 Prozent. Bei Kobalt liegt das Sekundärrohstoffpotenzial sogar bei über 60 Prozent. Das Recycling von Antriebsbatterien ist damit nicht nur eine Aufgabe der Umwelt- und Kreislaufwirtschaftspolitik, sondern auch der Wirtschafts- und Industriepolitik.

-

Die Lücken in den Rohstoffkreisläufen für Lithium-Ionen-Batterien in der EU sind erheblich und müssen zeitnah geschlossen werden.

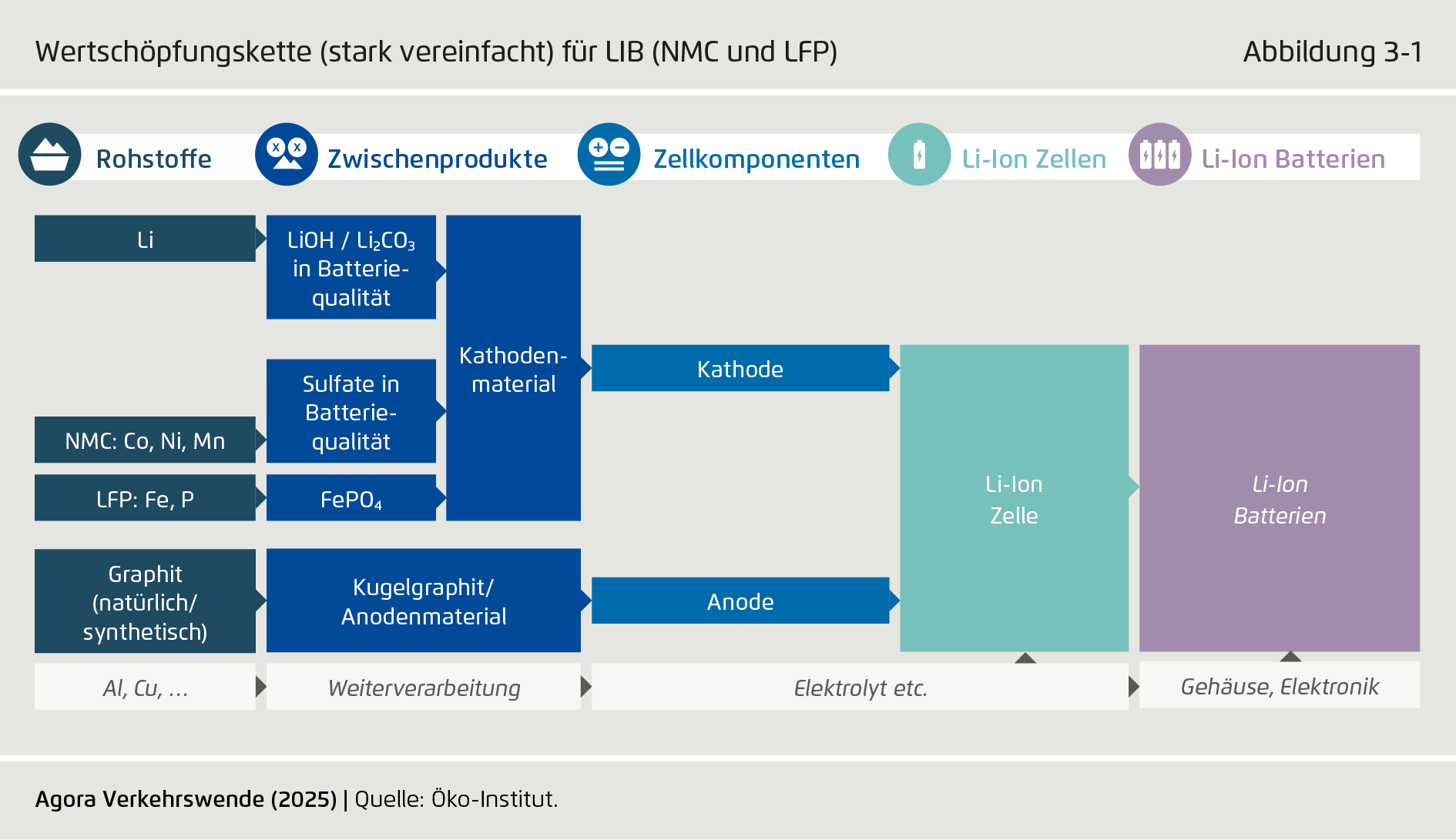

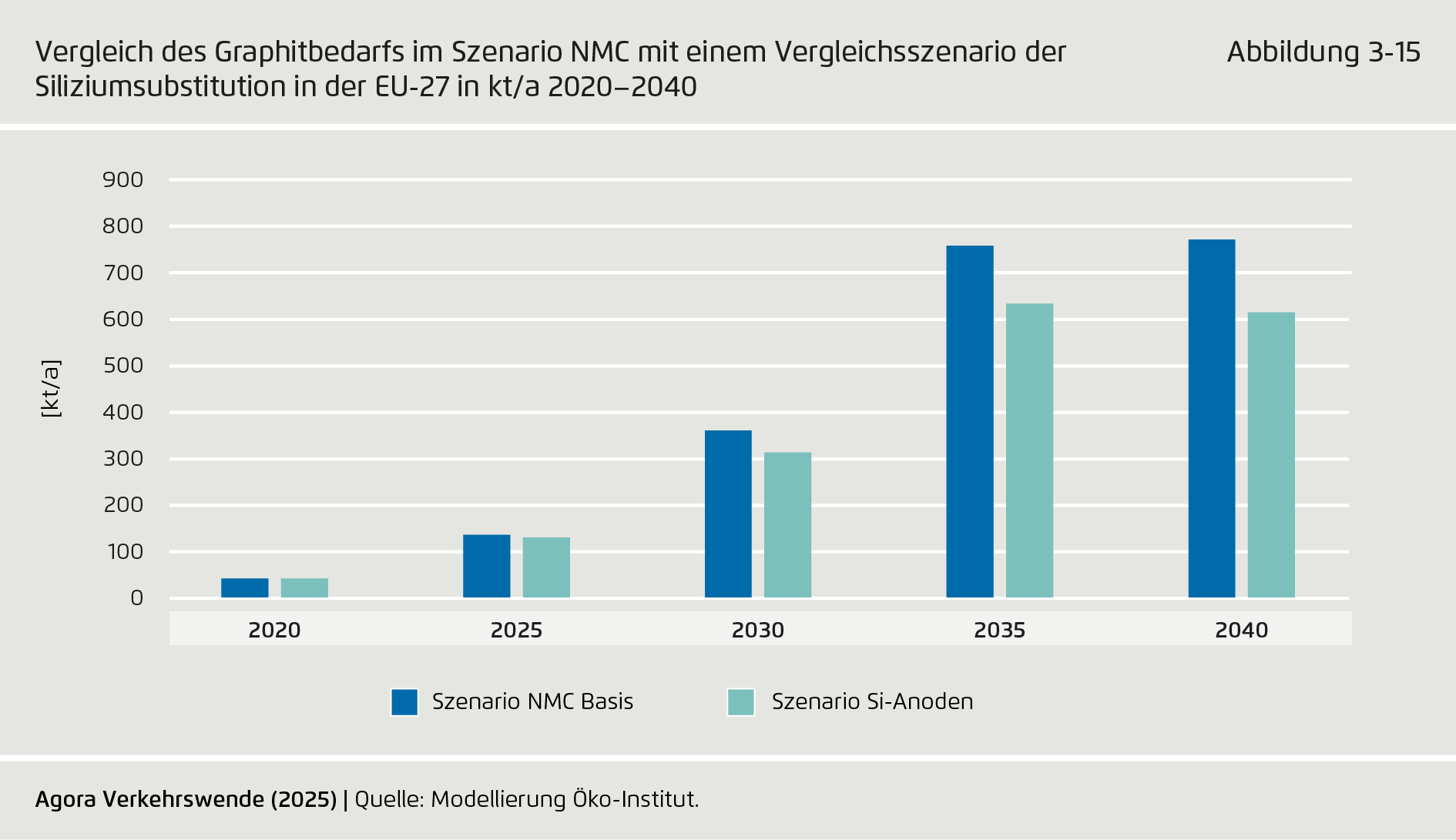

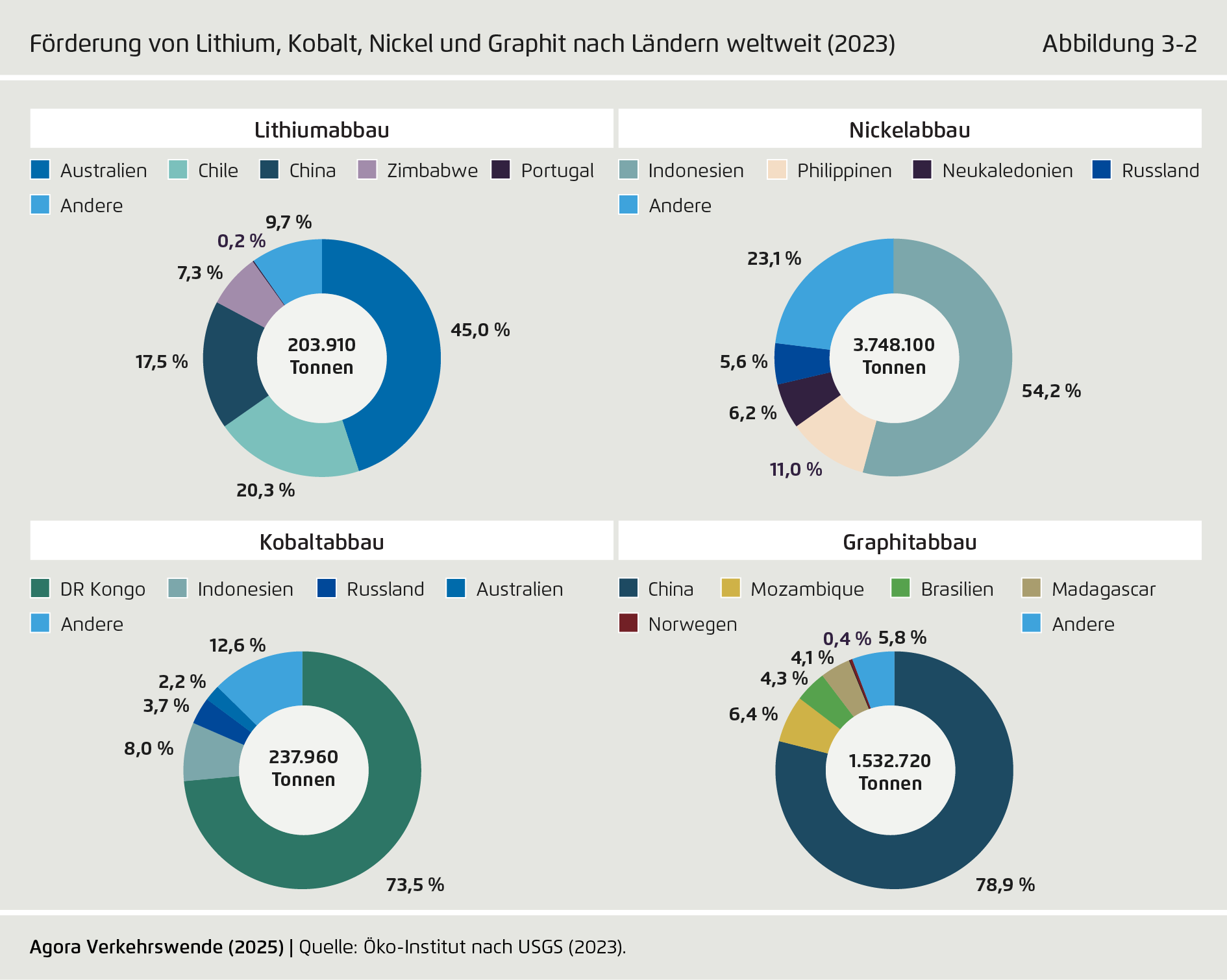

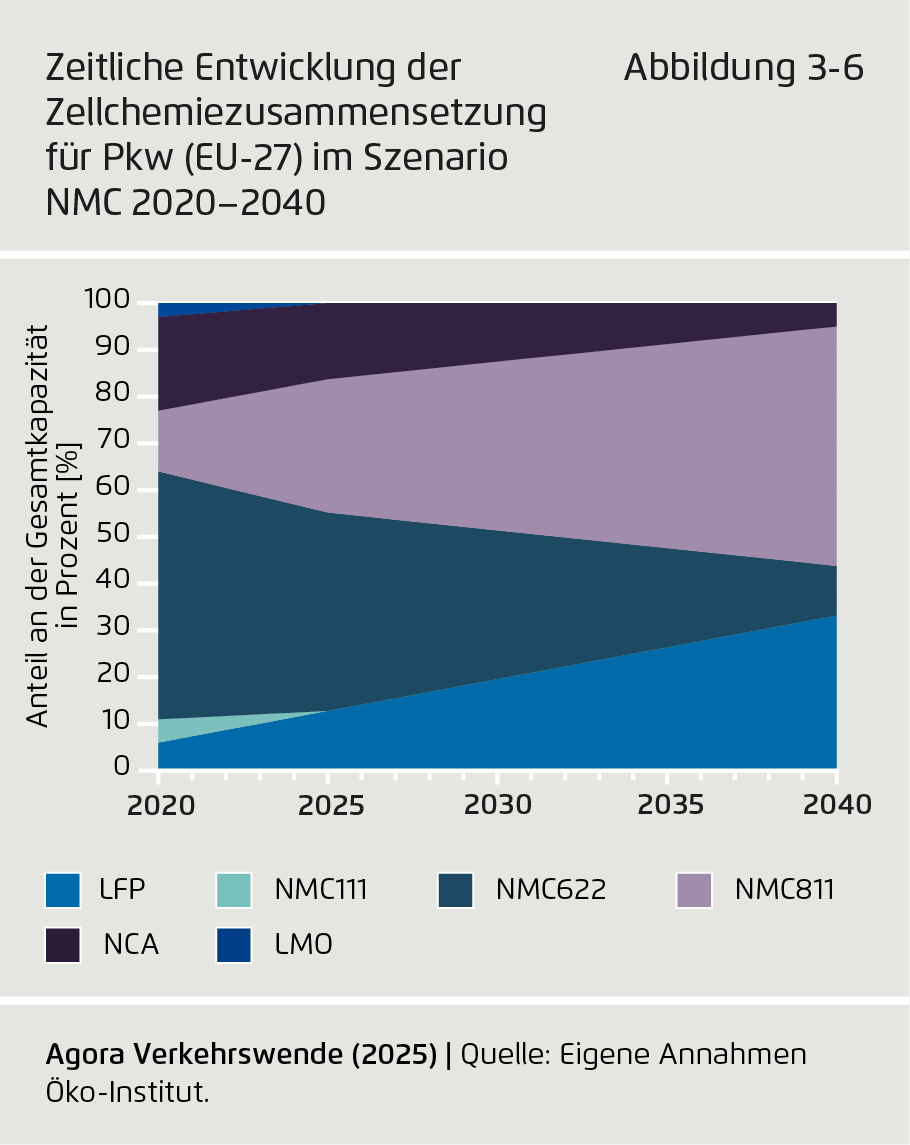

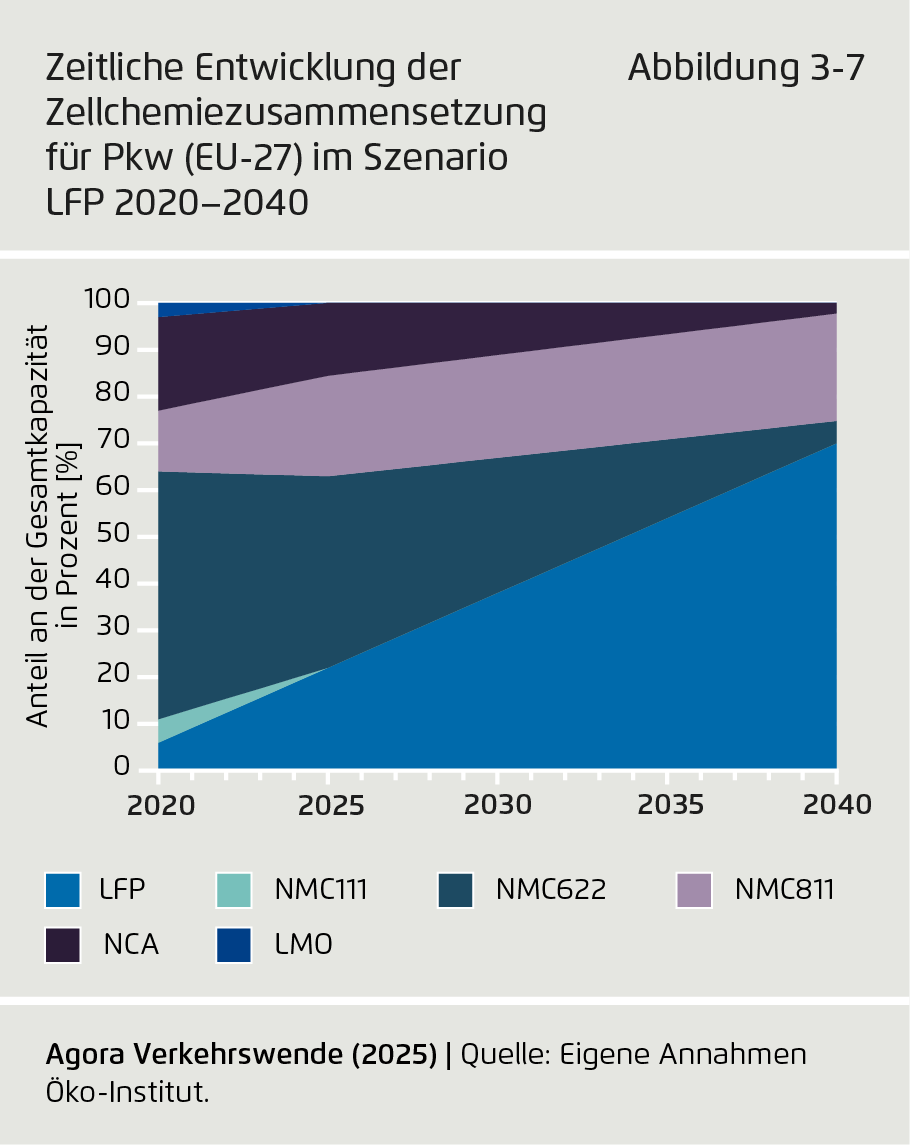

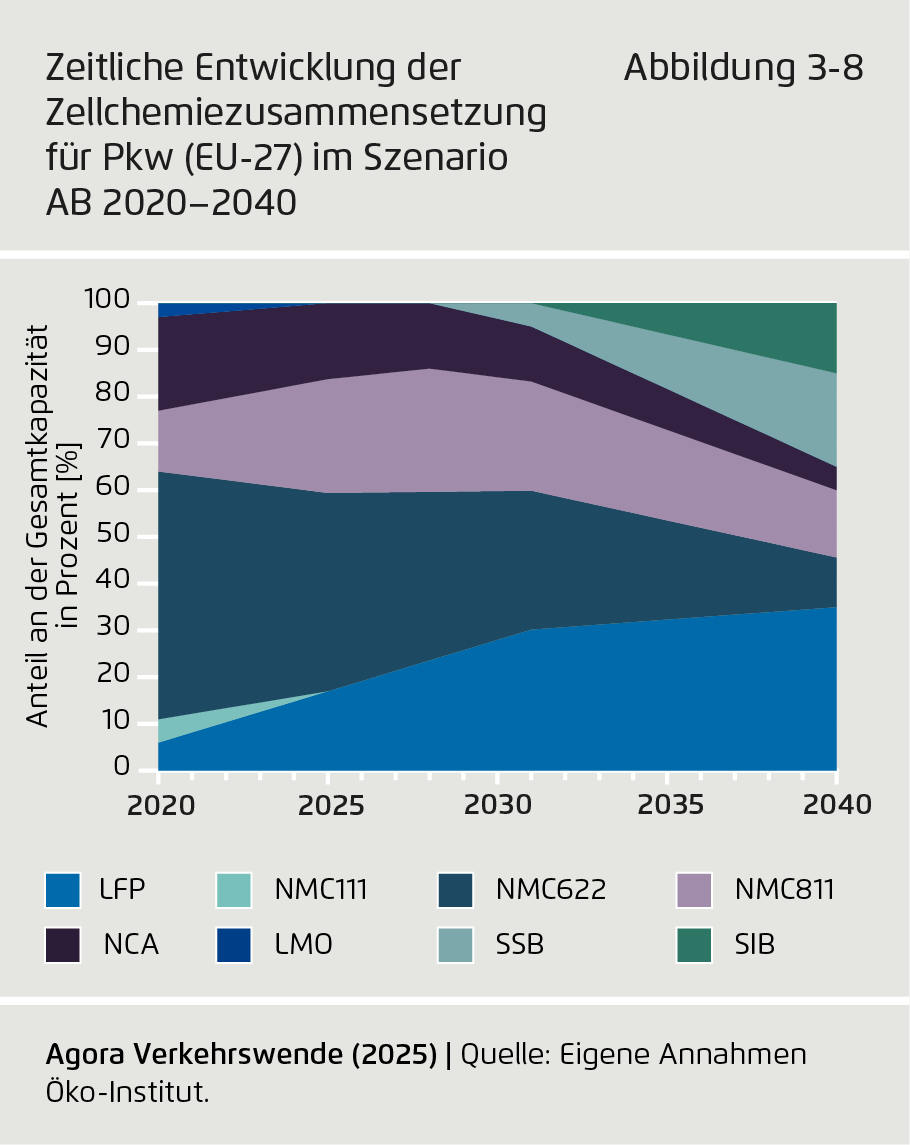

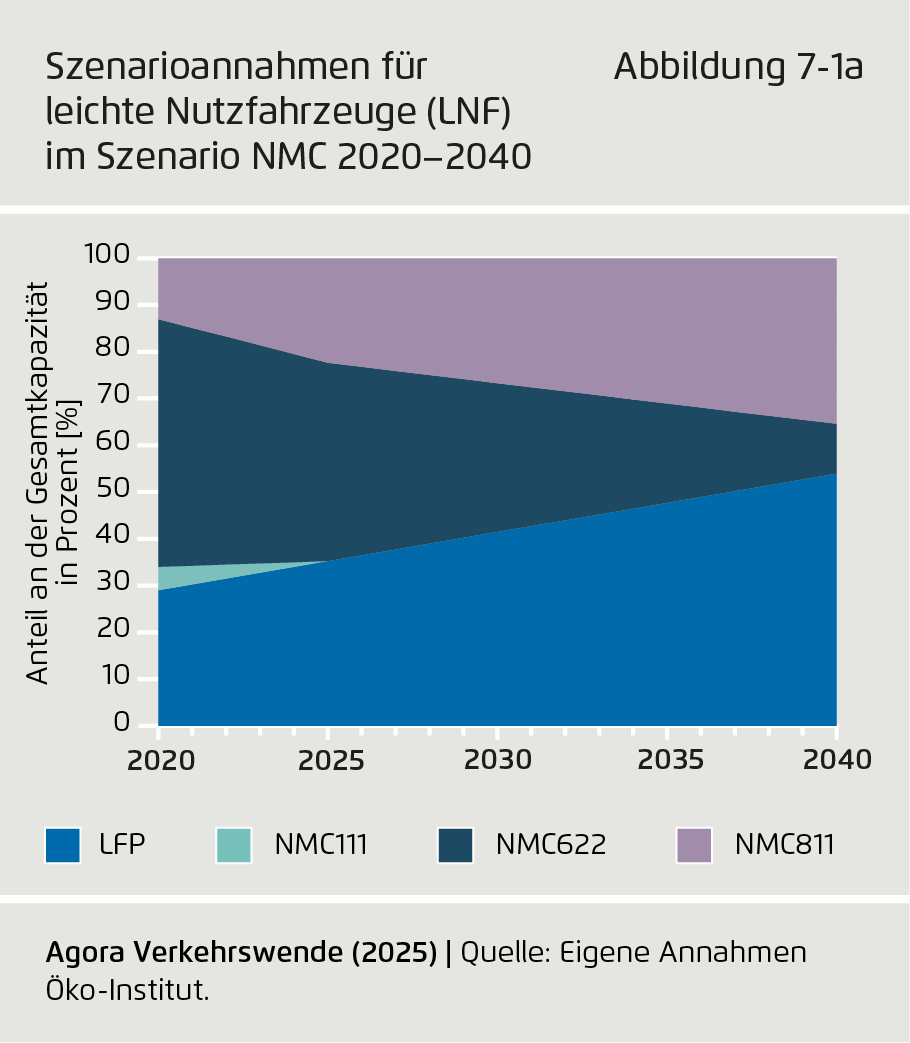

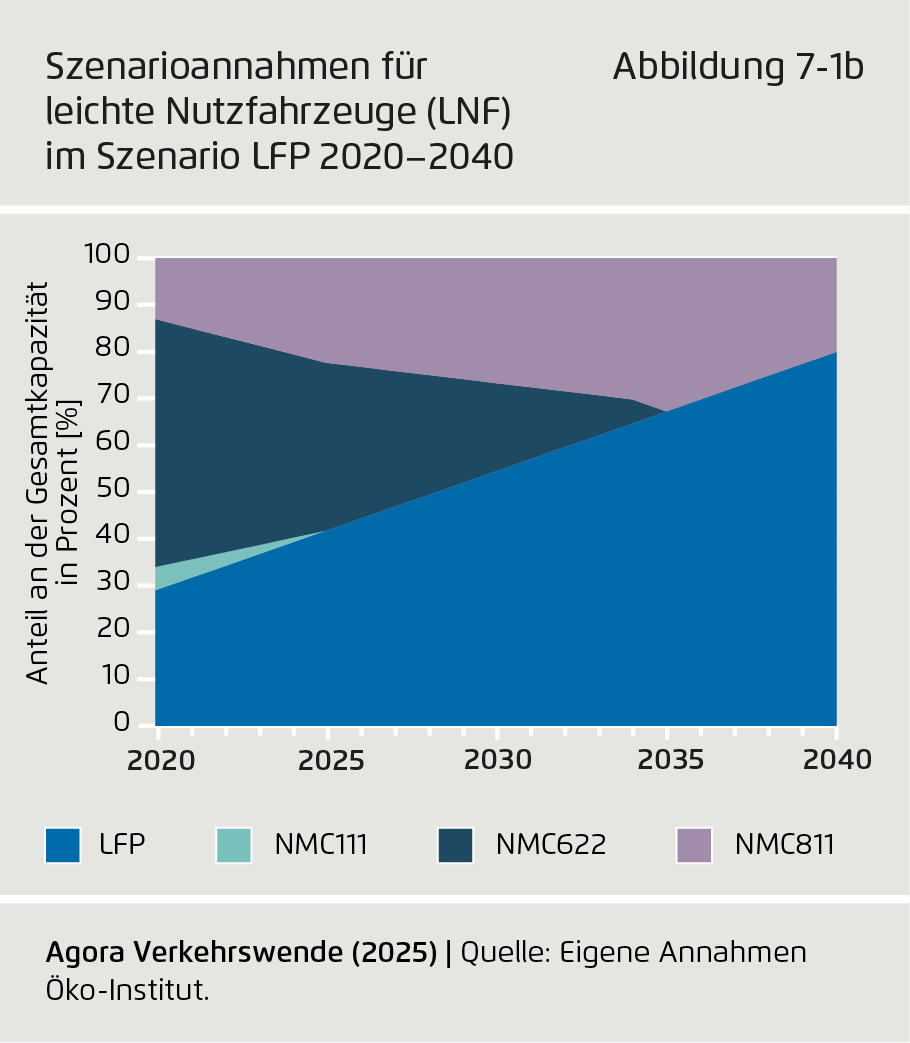

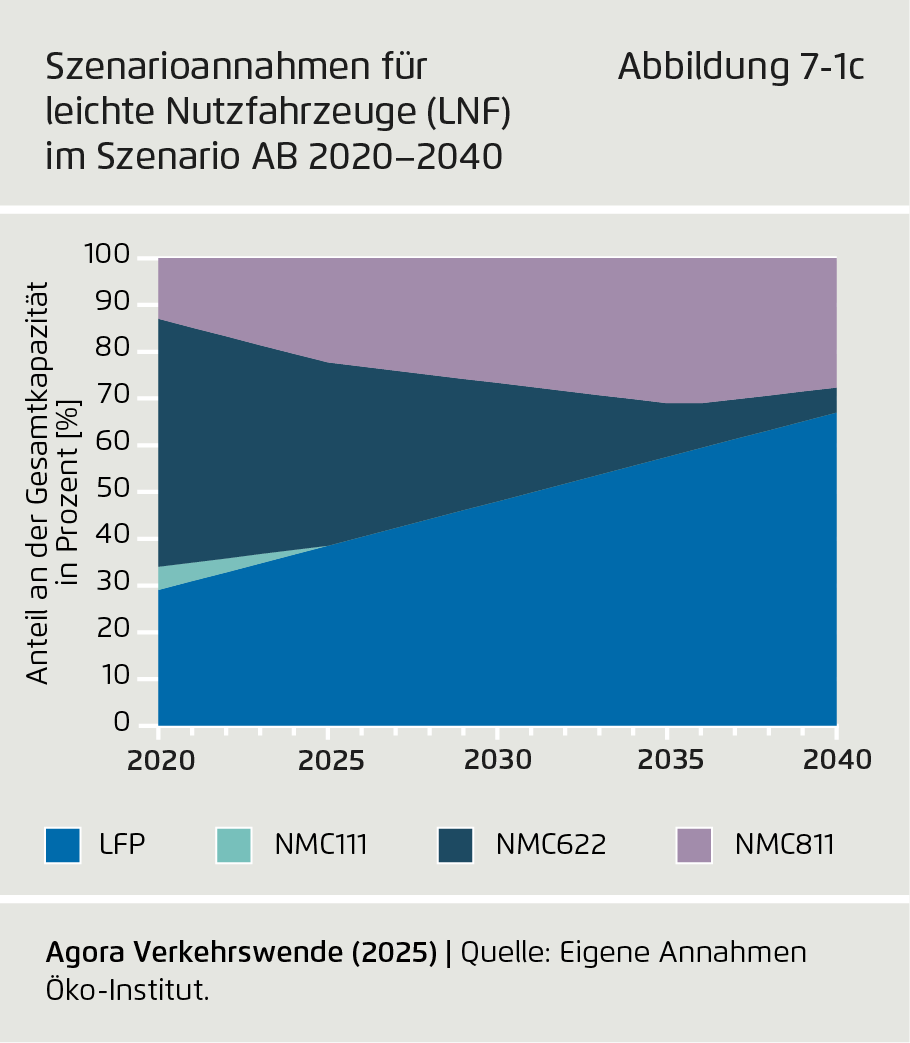

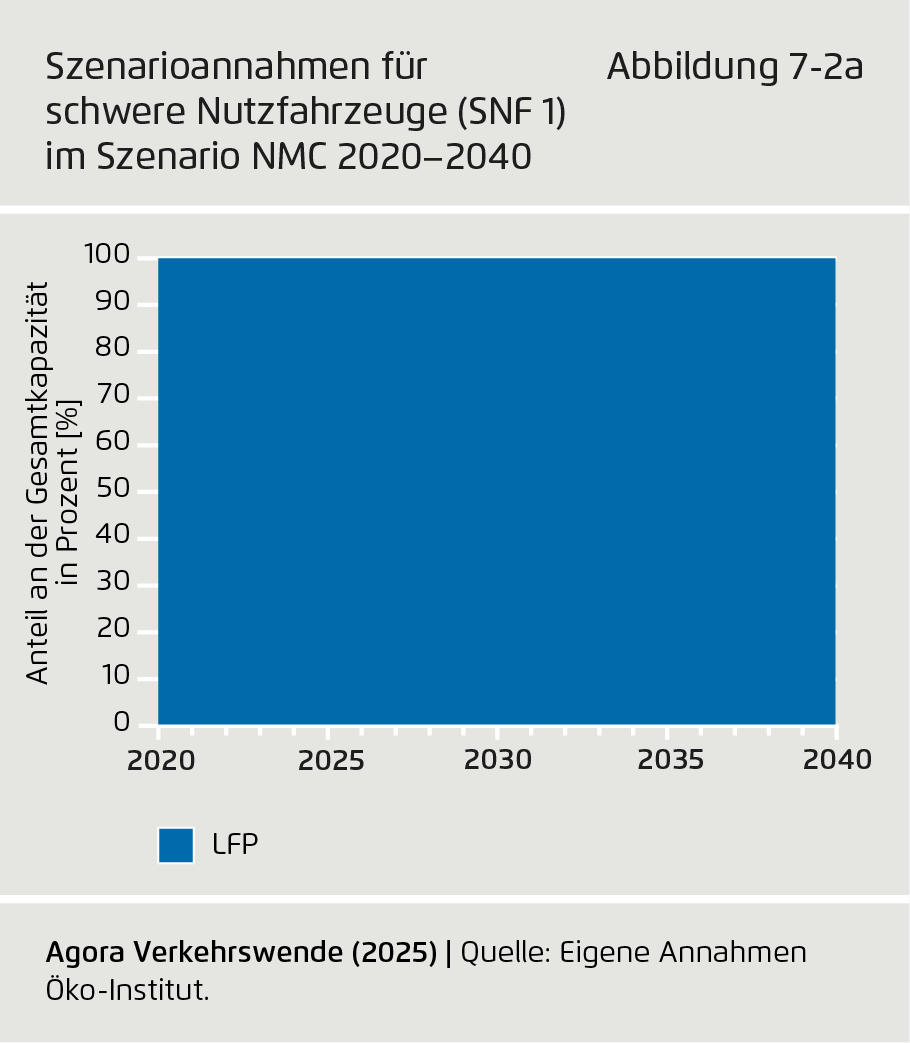

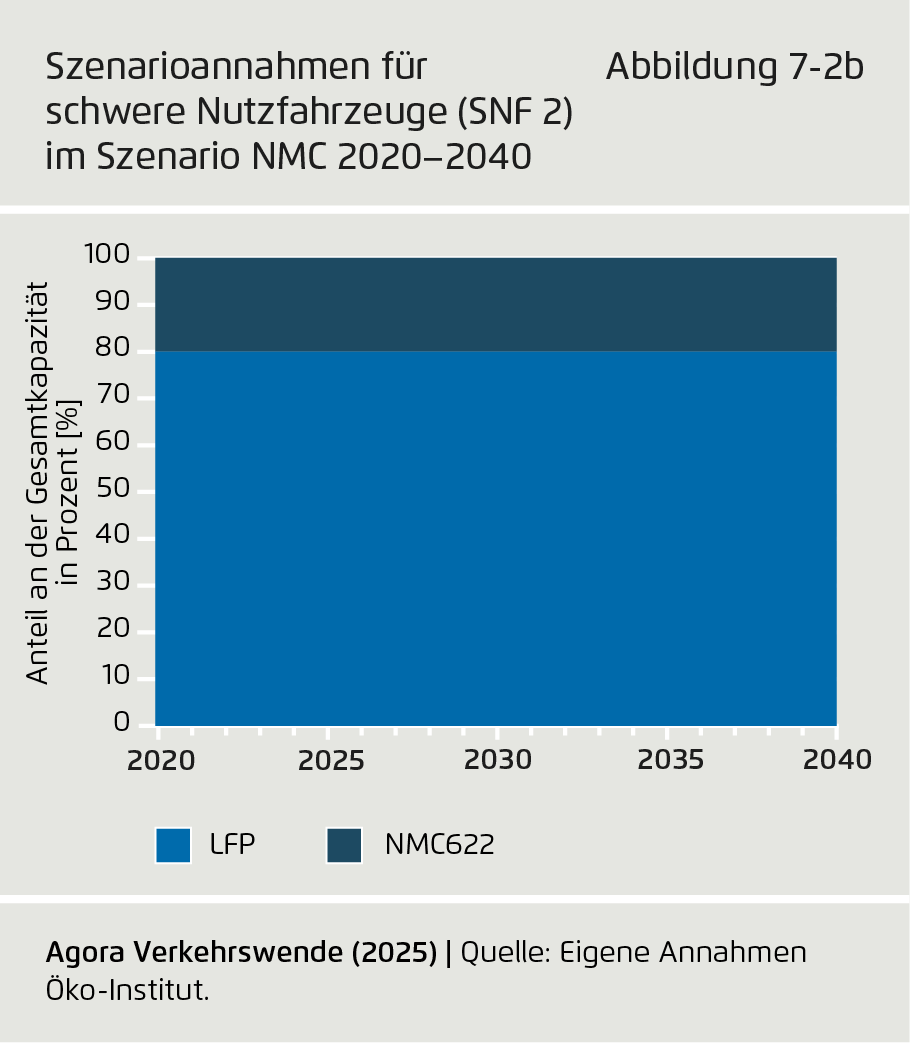

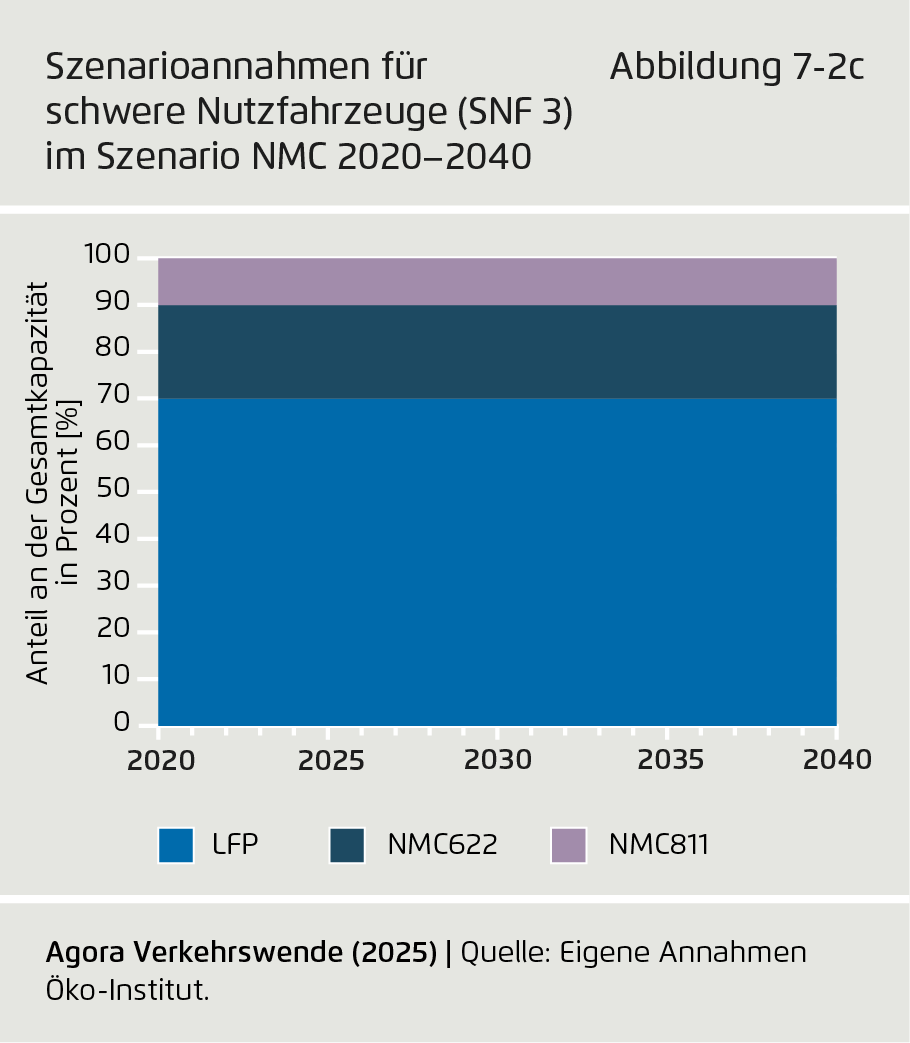

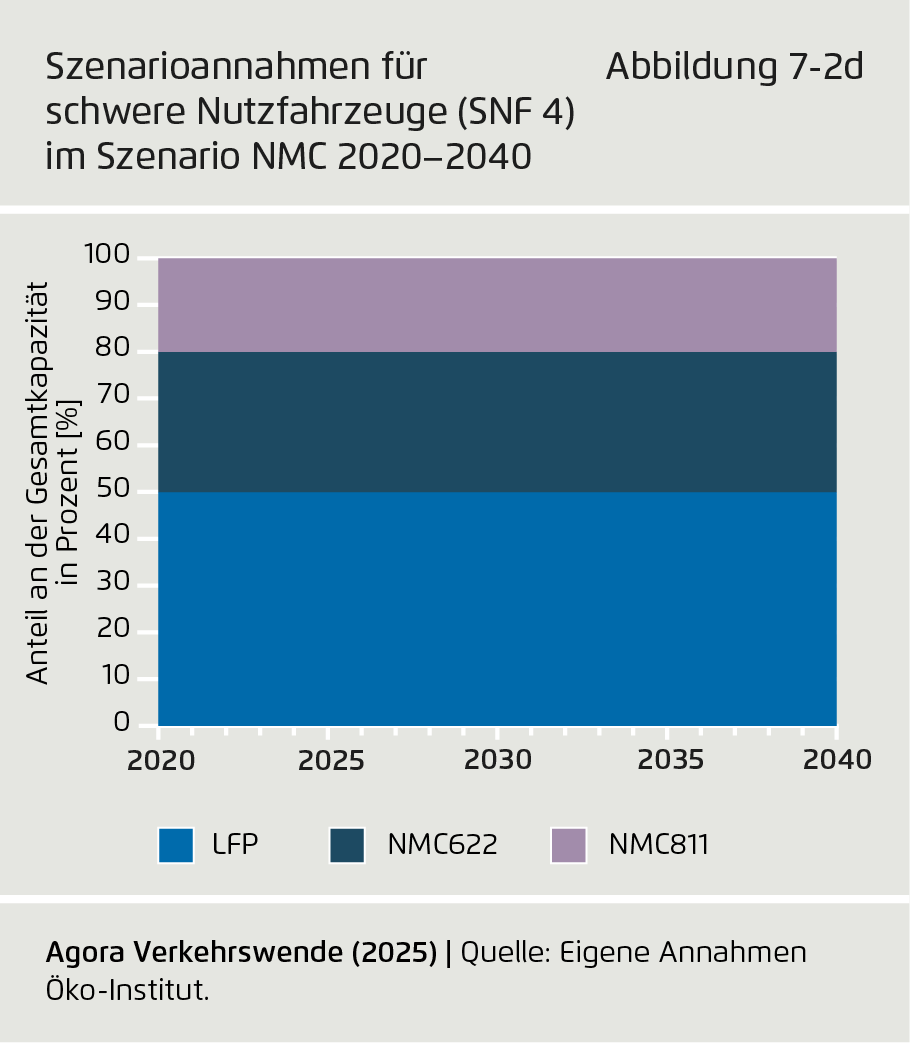

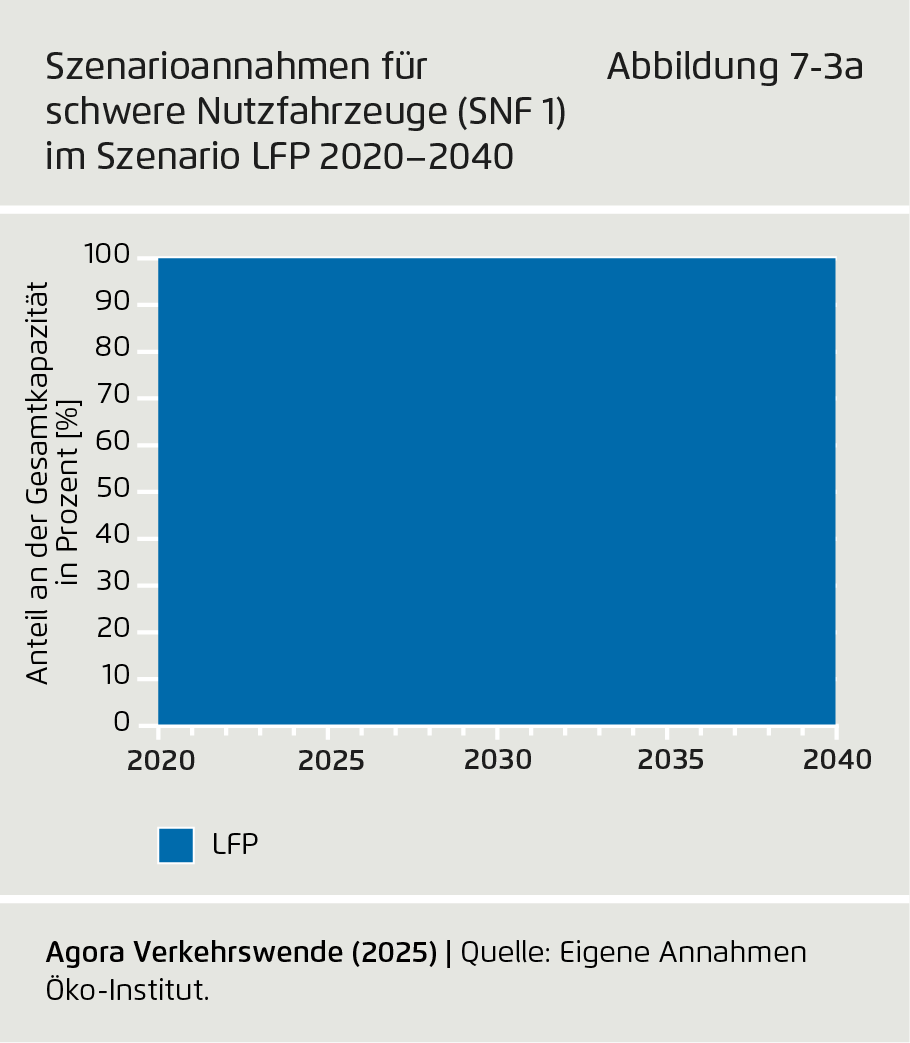

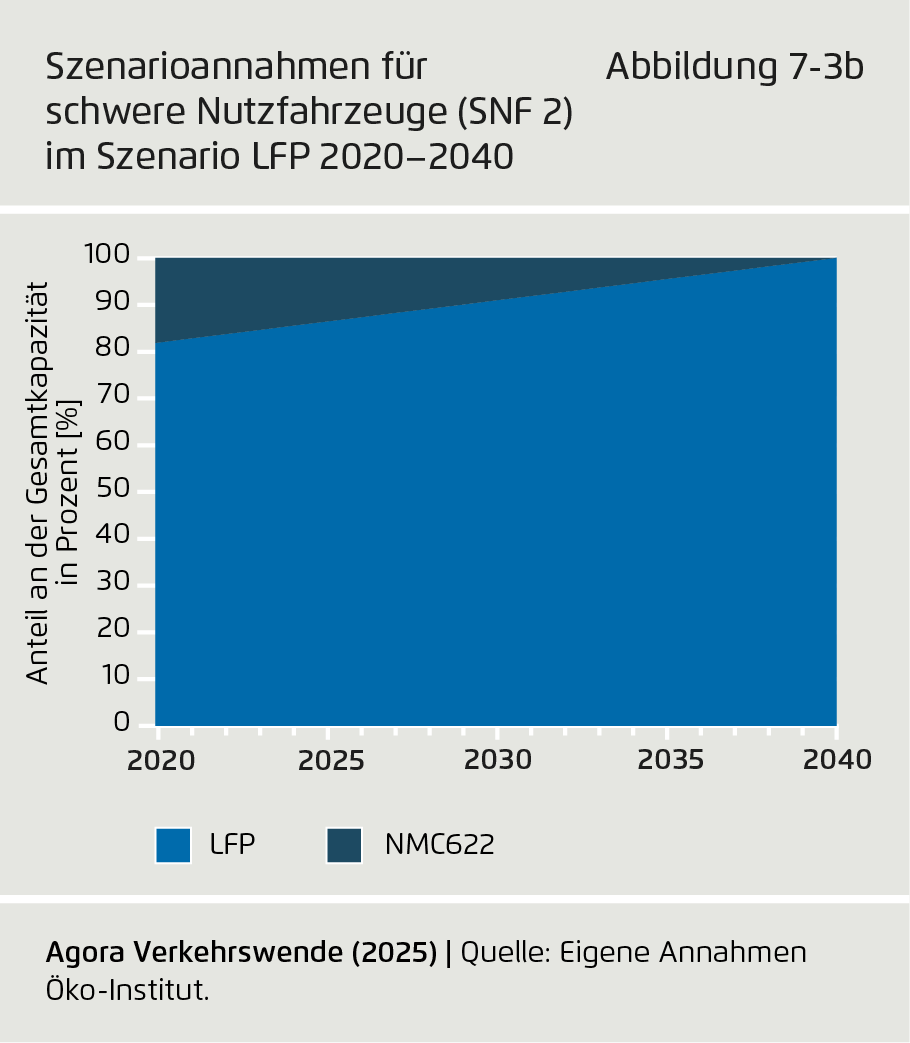

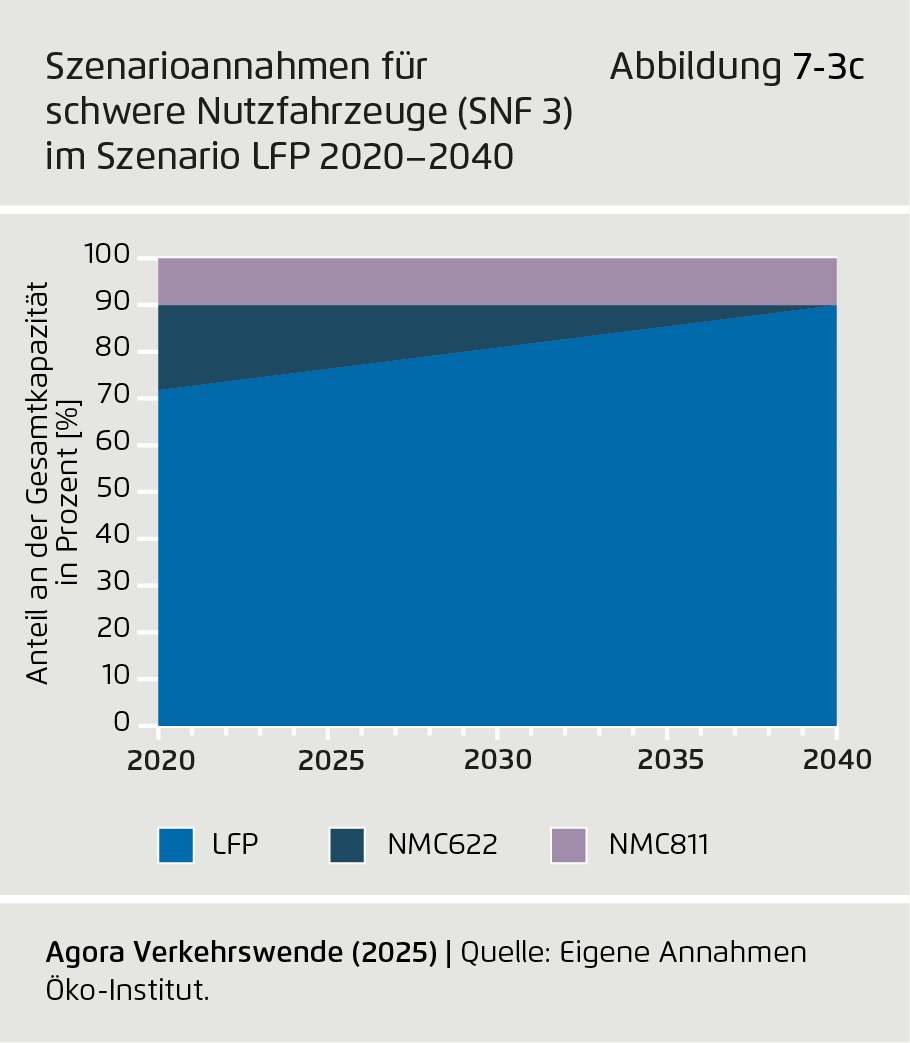

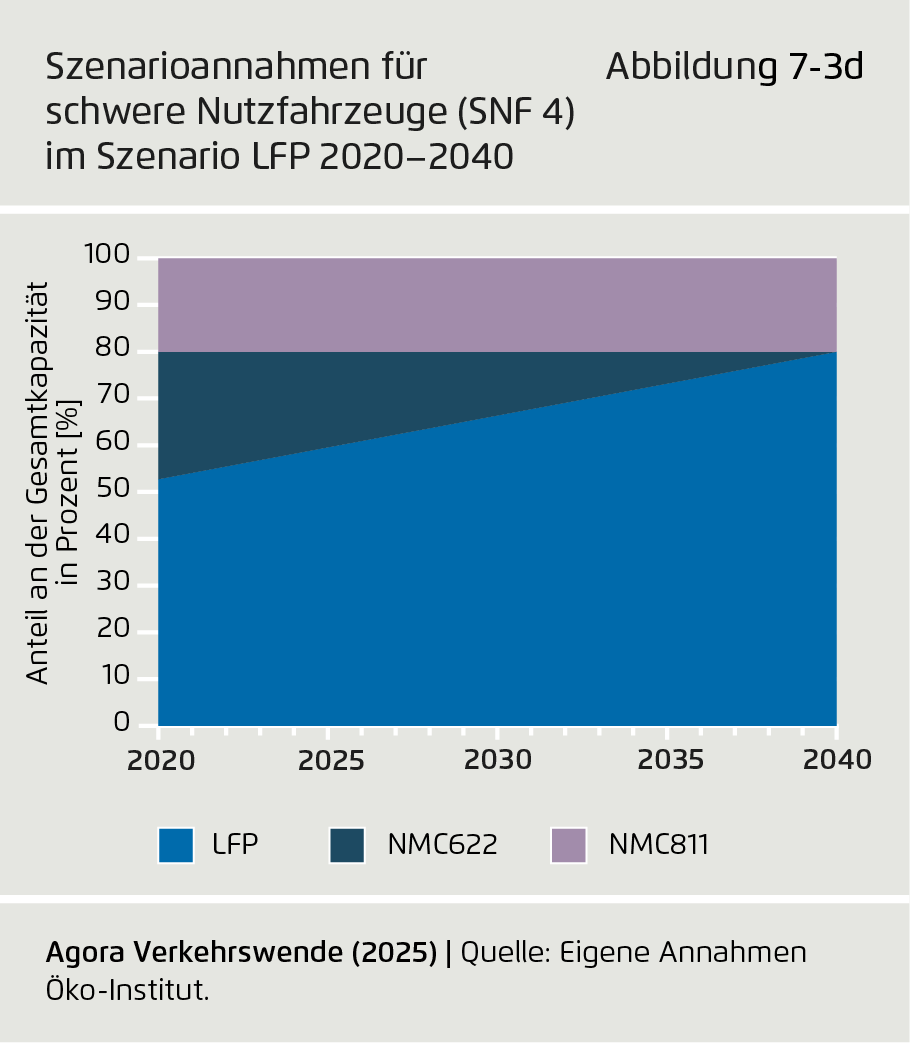

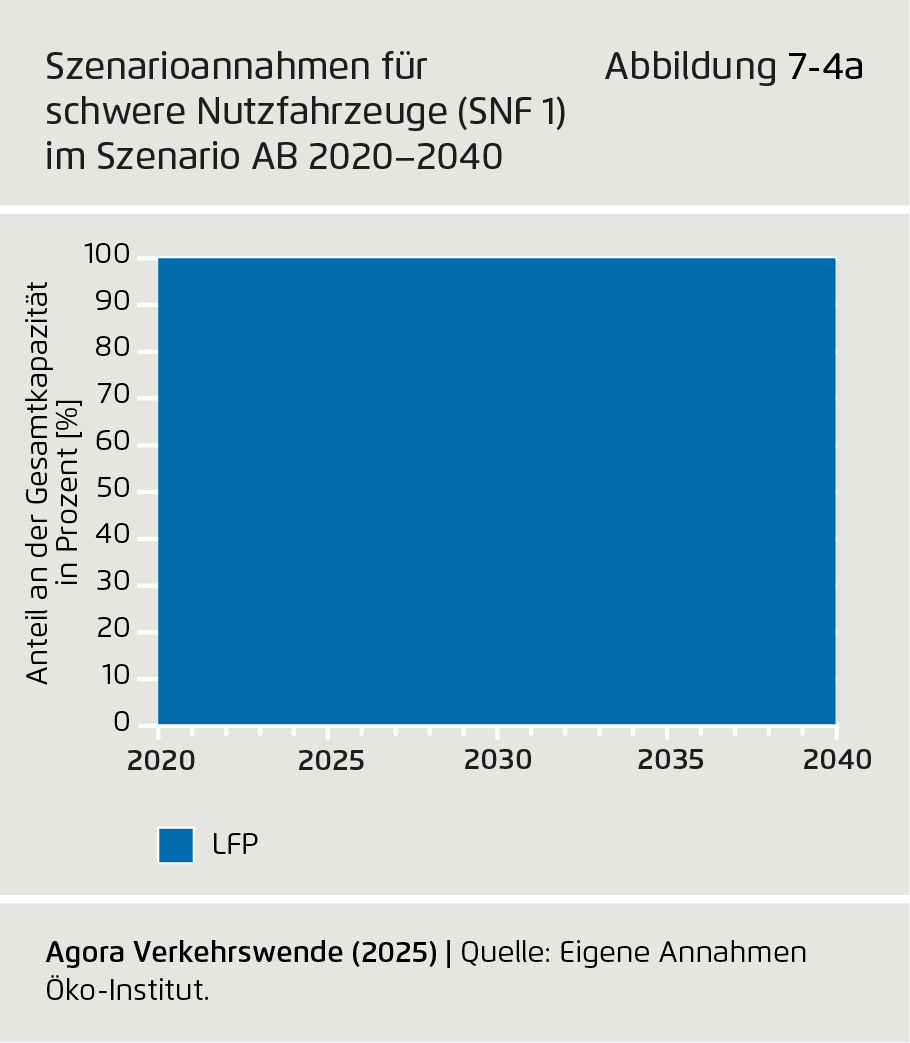

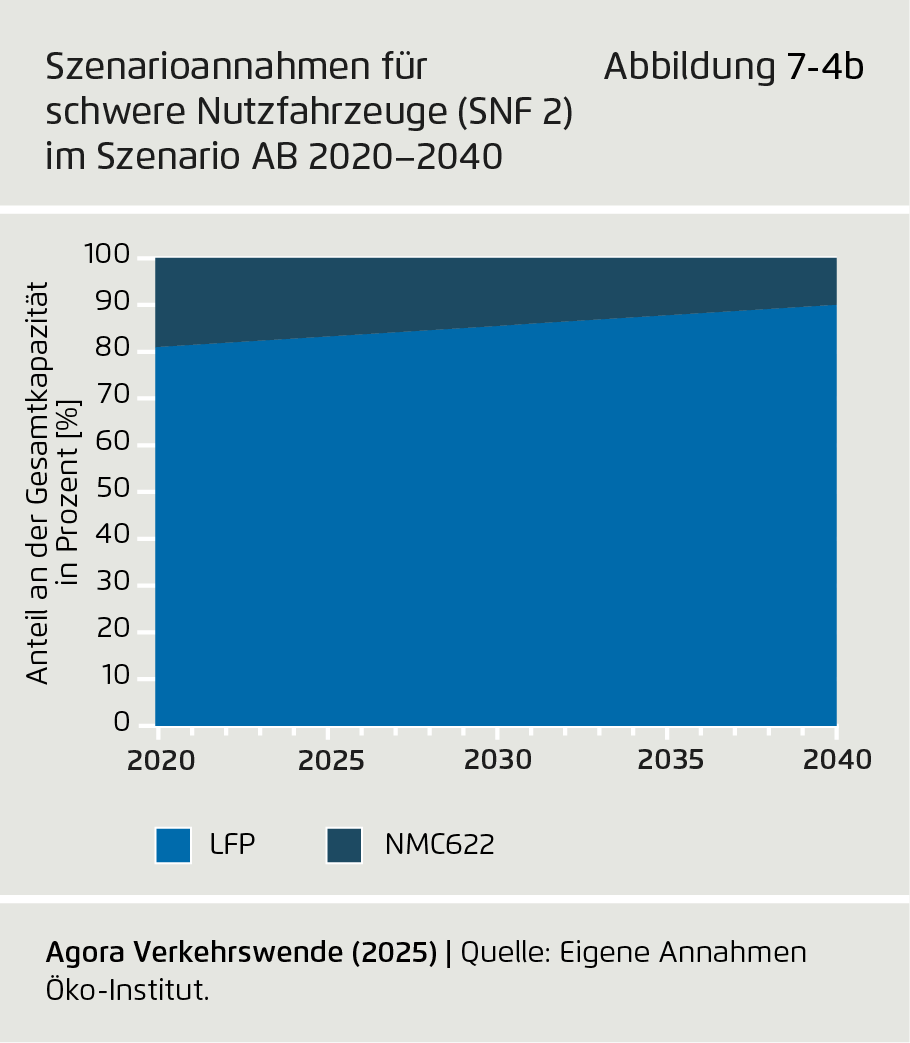

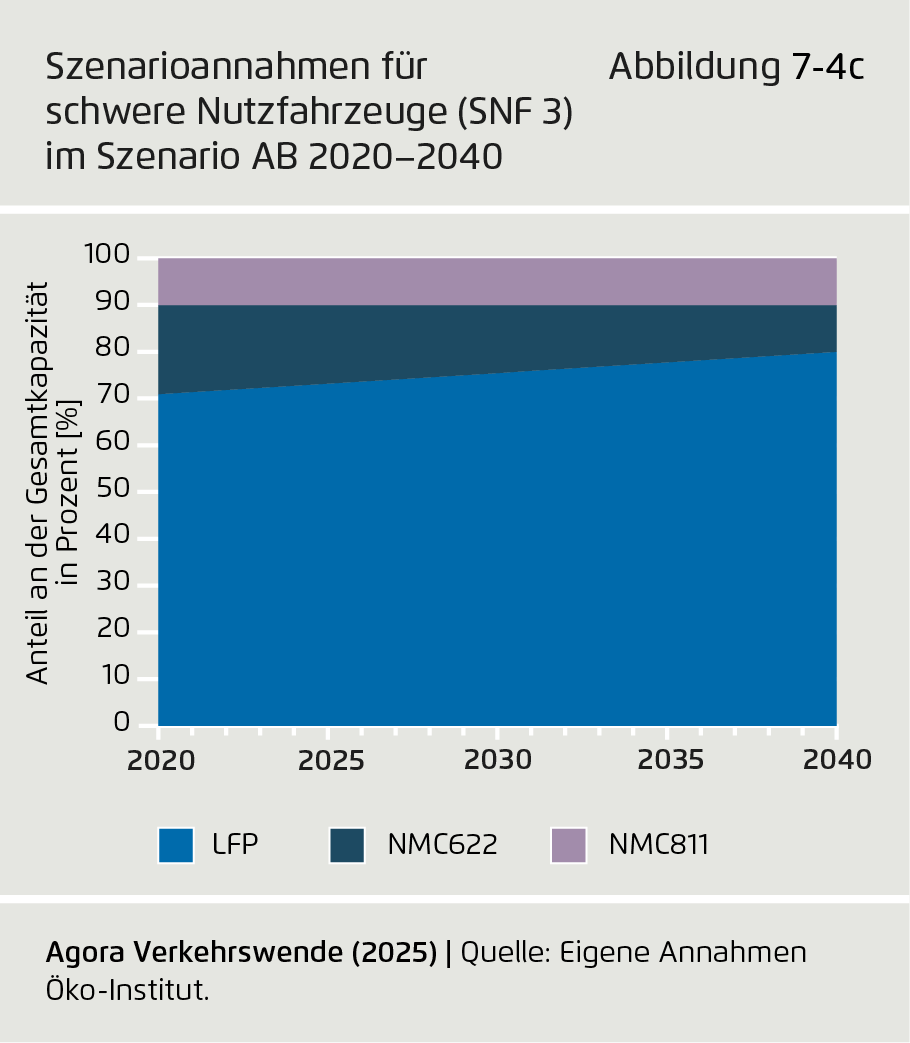

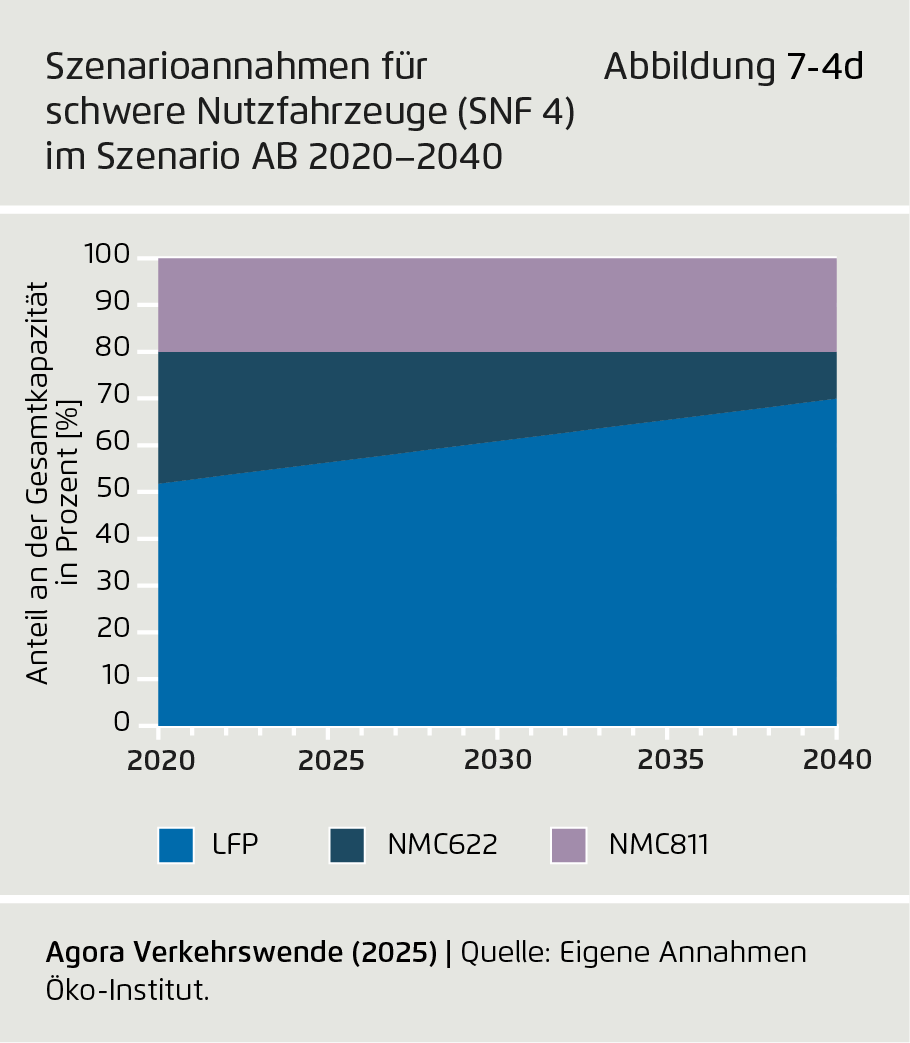

Handlungsbedarf gibt es an vielen Stellen: bei der Rohstoffgewinnung, der Produktion von Kathoden- und Anodenmaterial, der Zellfertigung sowie beim Recycling von Schwarzmasse zur Rückgewinnung der Batteriematerialien und damit der Bereitstellung batterietauglicher Werkstoffe aus Europa. Der Bedarf an Schlüsselrohstoffen wird bis zum Jahr 2035 deutlich ansteigen. Gleichzeitig wird sich die Zusammensetzung von Antriebsbatterien verändern. Absehbar ist zum Beispiel ein Trend zu Lithium-Ionen-Batterien mit Lithium-Eisen-Phosphat als Kathodenmaterial. Diese kommen ohne Nickel und Kobalt aus.

-

Die EU begleitet im Rahmen der Umsetzung des Critical Raw Materials Act die Schließung der Stoffkreisläufe für Antriebsbatterien fortlaufend und steuert bei Bedarf nach.

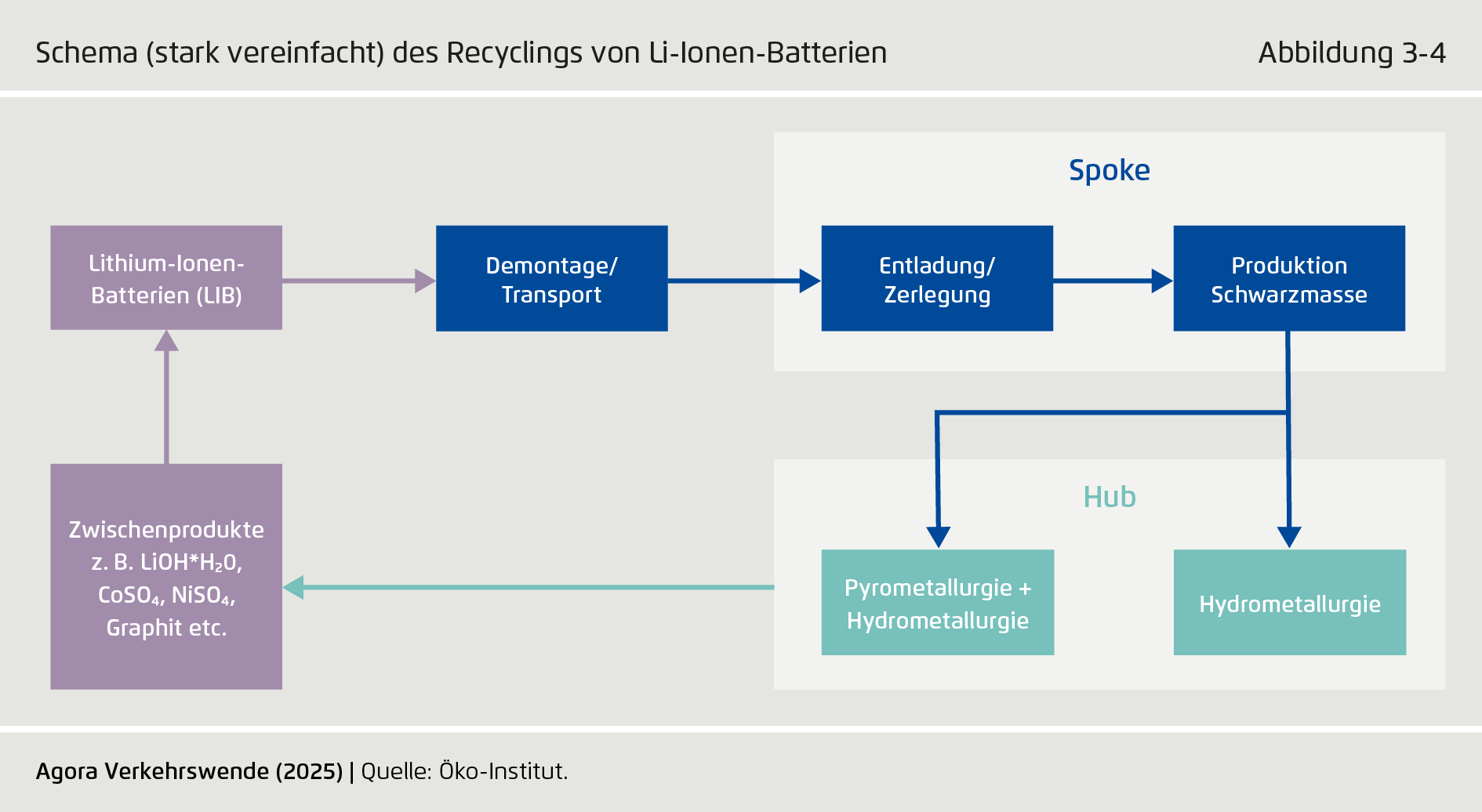

Dazu gehören robuste Maßnahmen zur Förderung der Recyclingwirtschaft innerhalb der EU entlang der ganzen Wertschöpfungskette sowie Maßnahmen, die den Abfluss von Zwischenprodukten wie Schwarzmasse oder zurückgewonnenen Rohstoffen in Nicht-EU-Länder unterbinden. Gleichzeitig gilt, dass die Marktteilnehmer ihre gesetzlichen Verpflichtungen nur schwer erfüllen können, wenn nicht genügend Kapazitäten für die Gewinnung und Verarbeitung von Recyclingmaterial in der EU vorhanden sind. Entsprechend sollte die EU die Stoffkreisläufe genau beobachten (Monitoring) und die Maßnahmen zeitlich staffeln.

-

Die EU strebt an, die Recyclingsysteme für Antriebsbatterien in der EU weiter zu harmonisieren, um Skaleneffekte zu ermöglichen und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

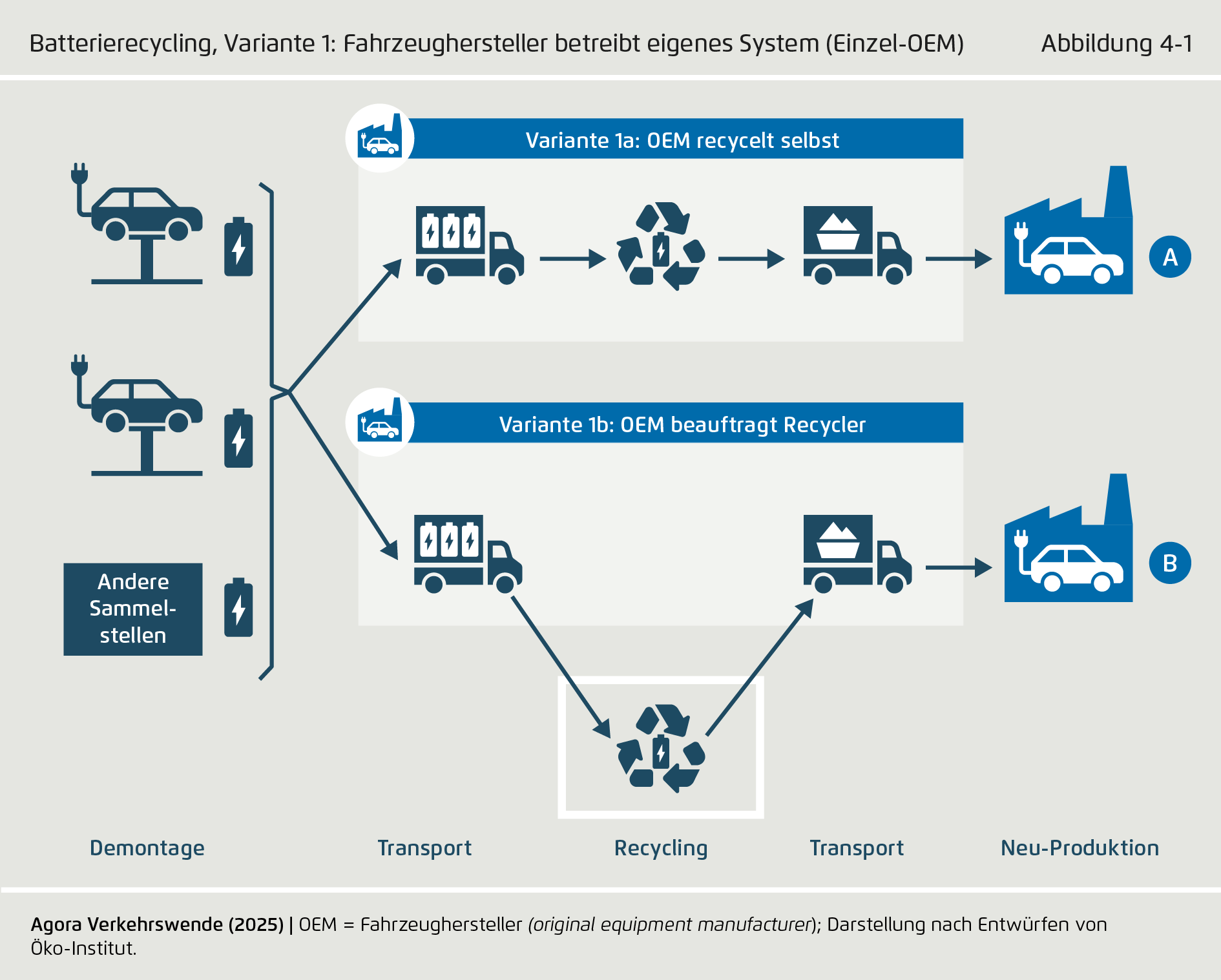

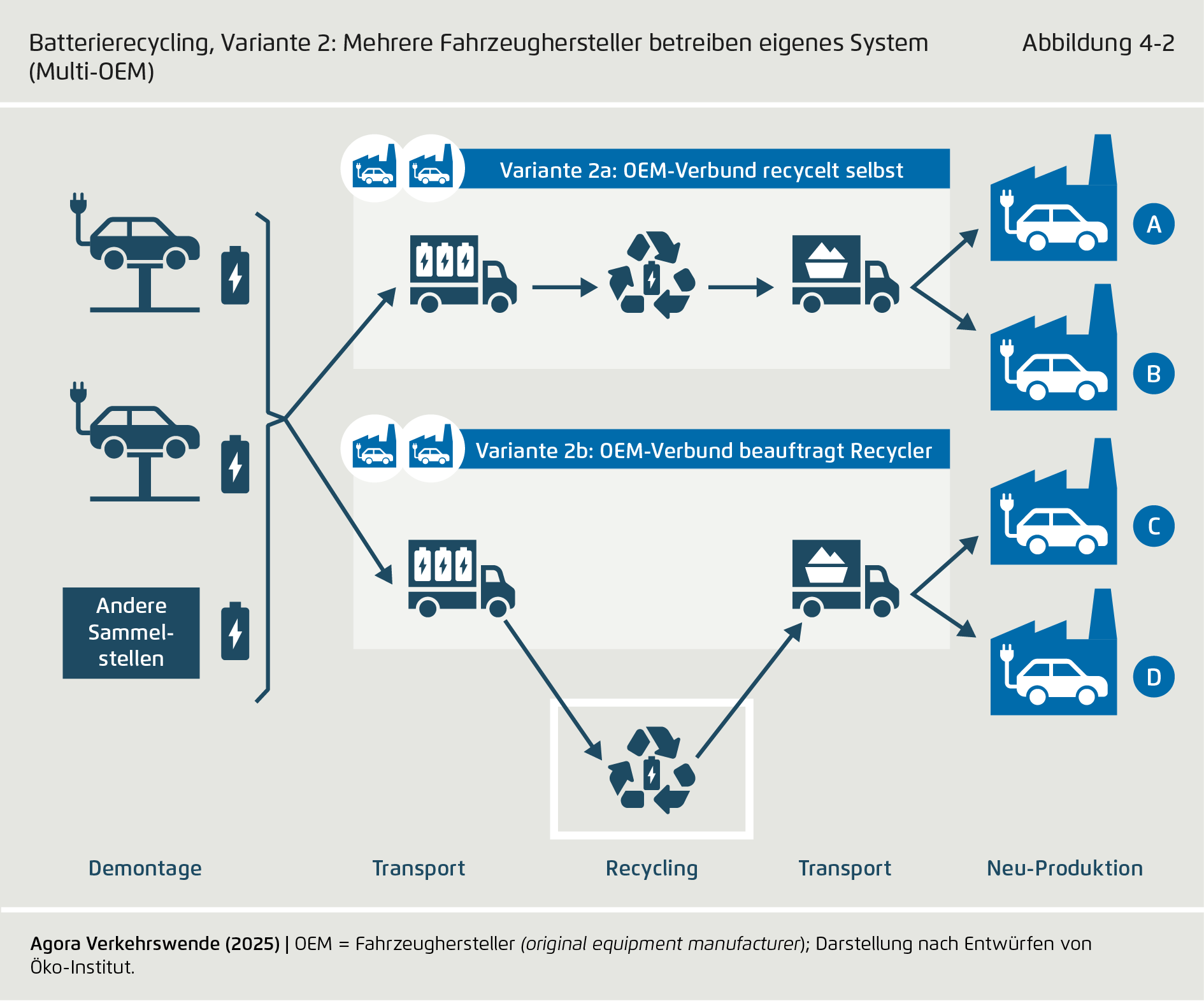

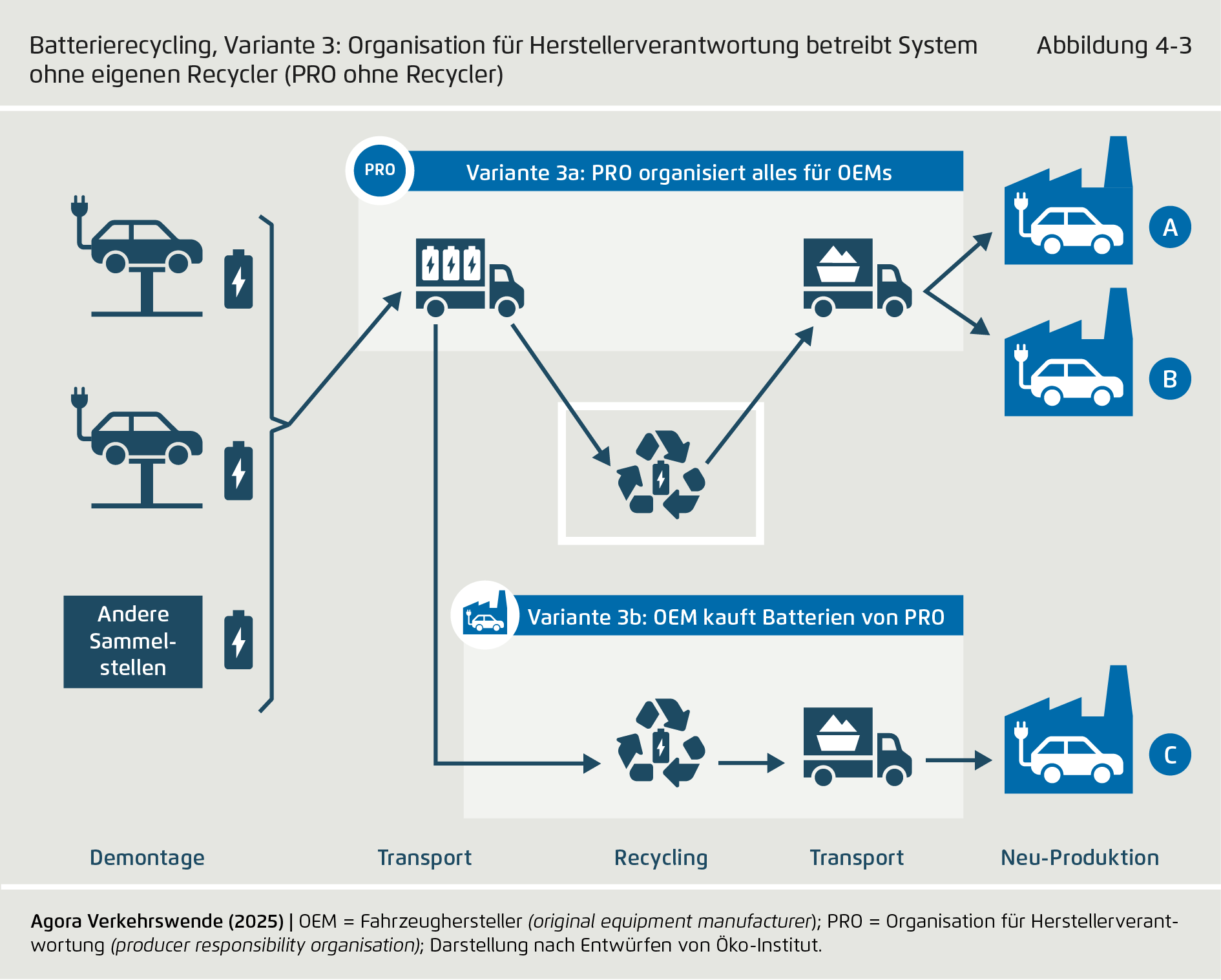

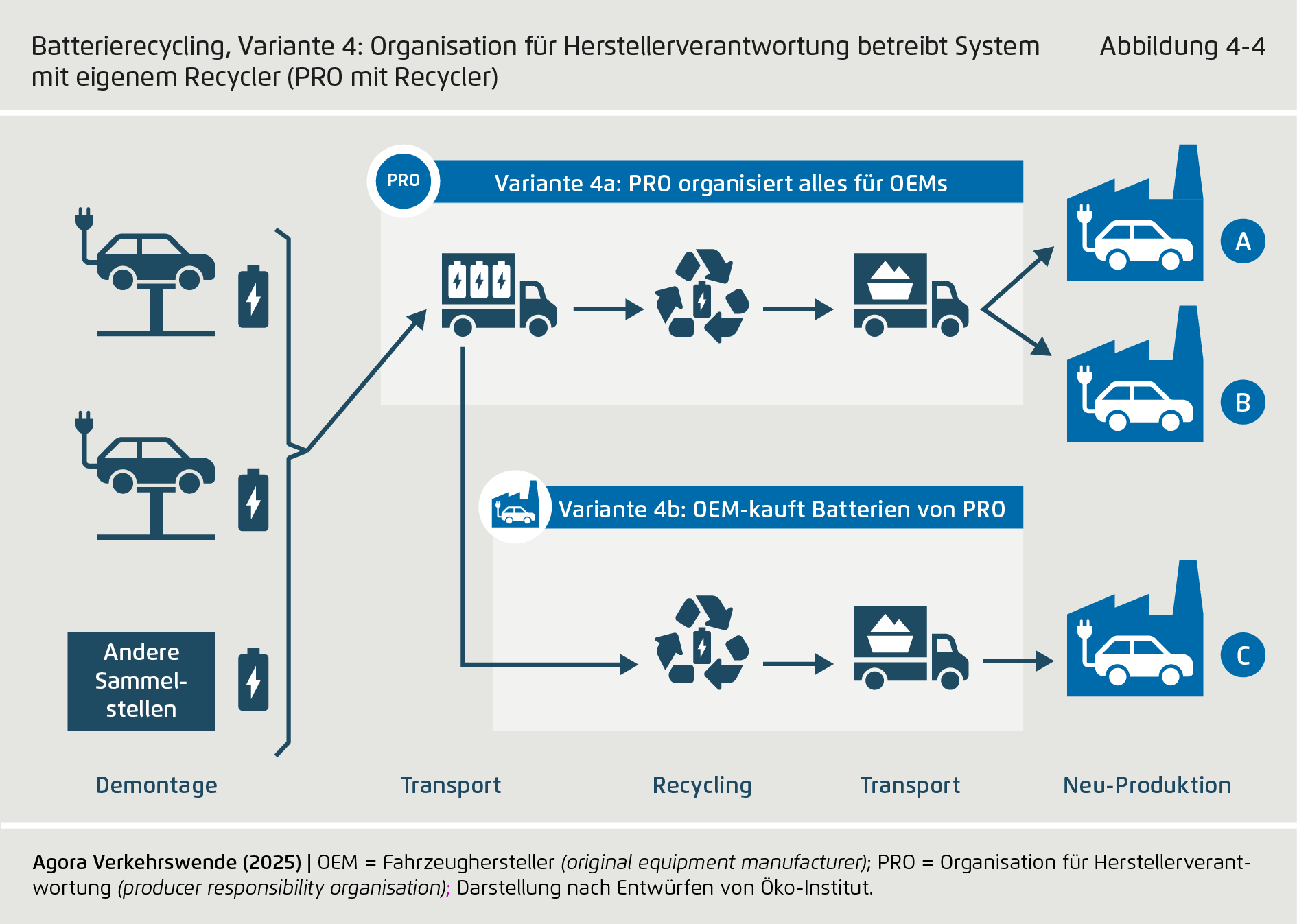

Im Rahmen der aktuellen Batterieverordnung sind verschiedene Geschäftsmodelle möglich. Die Fahrzeughersteller können die Rücknahme eigenverantwortlich gestalten oder eine Organisation für Herstellerverantwortung damit beauftragen. Der Rechtsrahmen ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Alle Varianten für Recyclingsysteme sind in der Lage, ambitionierte Umwelt- und Sozialstandards zu gewährleisten, doch die größten Skaleneffekte lassen sich erzielen, wenn möglichst große Batteriemengen von verschiedenen Fahrzeugherstellern unter gleichen Rahmenbedingungen verarbeitet werden können.

-

Die EU, die Mitgliedstaaten, die Fahrzeughersteller und die Organisationen für Herstellerverantwortung arbeiten gemeinsam daran, weiterführende Herausforderungen zu lösen.

Zu den drängenden Fragen für das Recycling von Antriebsbatterien in der EU gehören unter anderem: Wie realistisch ist es, alle in der EU produzierten Fahrzeuge bis zum Ende ihrer Nutzungsphase in der EU zu halten? Welches Potenzial steckt in grenzübergreifenden Kooperationen, eventuell auch mit außereuropäischen Märkten? Wie können Recyclingsysteme für Antriebsbatterien zukunftssicher gestaltet werden, wenn gleichzeitig der technologische Wandel, etwa im Bereich der Batteriechemie, die Geschäftsmodelle grundlegend verändert? Zur Klärung dieser Fragen ist ein intensiver Dialog entlang der gesamten Wertschöpfungskette notwendig.

Dieser Inhalt ist auch verfügbar auf: Englisch

Stoffkreisläufe für Antriebsbatterien

Rohstoffpotenziale des Batterierecyclings in der Automobilindustrie und Optionen zur Erfüllung der erweiterten Herstellerverantwortung in Europa

Einleitung

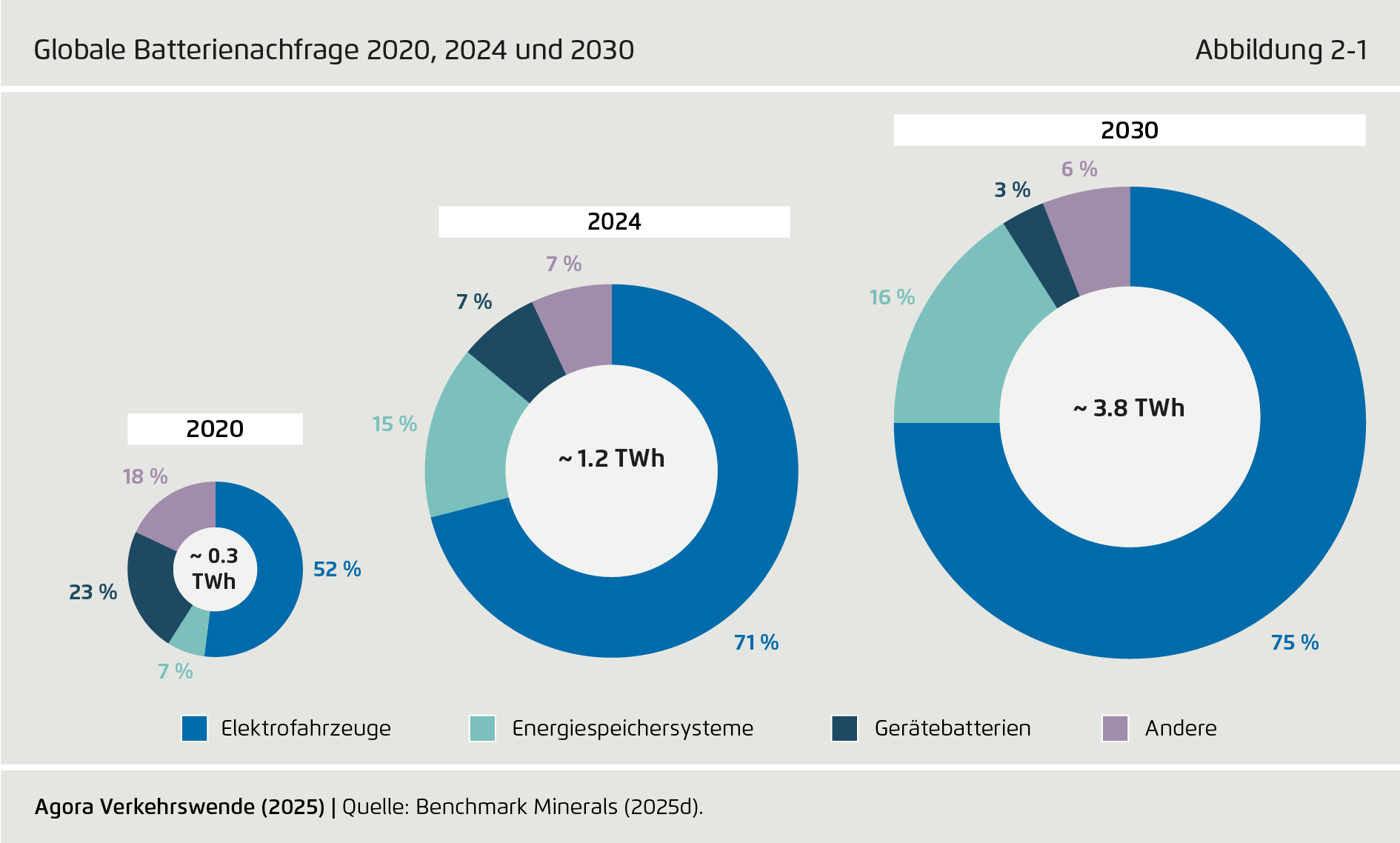

Die industrielle Transformation mit dem Ziel der Klimaneutralität ist in vollem Gange. Neue Technologien und Produkte bauen auf anderen Rohstoffen und Wertschöpfungsketten auf als bisher. In der Automobilindustrie geht es beispielsweise um Rohstoffe und Zwischenprodukte für die Produktion von Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge, also etwa Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit. Der weltweite Wettbewerb um den Zugang zur Primärförderung dieser Rohstoffe nimmt seit Jahren zu. Umso wichtiger wird es, Sekundärrohstoffe aus dem Recycling gebrauchter Antriebsbatterien wiederzuverwerten.

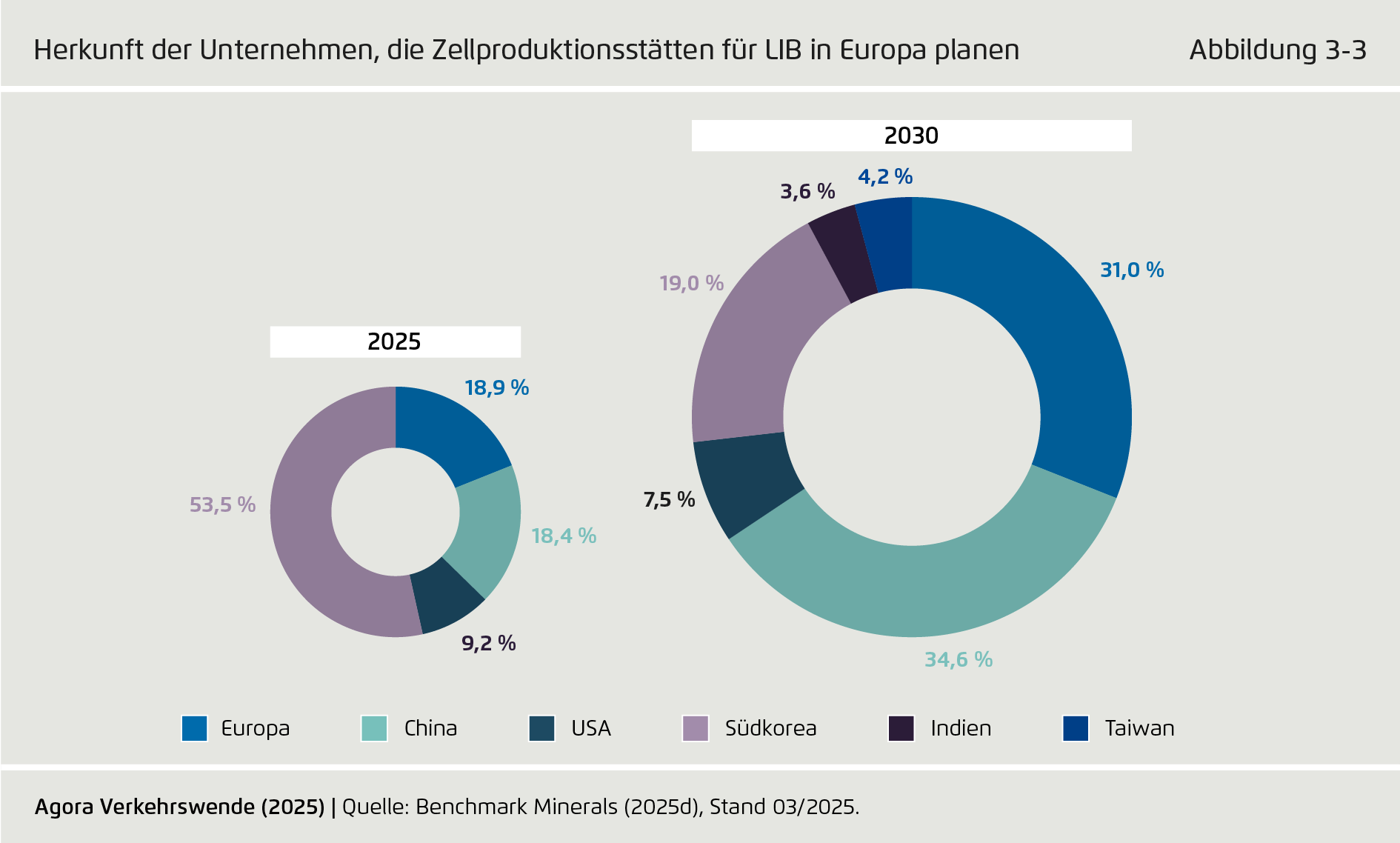

Die EU hat bereits wichtige Initiativen gestartet, um die Lücken in der europäischen Rohstoffversorgung zu schließen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei, den Aufbau einer europäischen Batterie- und Recyclingindustrie zu forcieren, etwa über Recyclingziele für in Europa auf den Markt gebrachte Batterien (Batterieregulierung), Ziele für die Versorgung mit kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Act) und die Industriestrategie für den Automobilsektor. Deutschland ist dabei, sein nationales Batterierecht dementsprechend anzupassen. Dabei wird unter anderem die Rücknahme von Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen geregelt werden. Die bisherige Gesetzgebung ist nicht auf die Elektromobilität ausgerichtet. Sie erfasst vielfältige Produktgruppen – von der elektrischen Einwegzigarette bis zur Antriebsbatterie eines SUV.

Beim Recycling von Antriebsbatterien geht es um weit mehr als Abfall- und Umweltpolitik; es geht auch und vor allem um die strategische Rohstoffversorgung von Wirtschaft und Industrie. Denn die Antriebsbatterie ist das Herzstück der elektromobilen Wertschöpfung. Das Recycling der Batterierohstoffe stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie, die Unabhängigkeit des europäischen Marktes und den Klimaschutz im Straßenverkehr. Deutschland kann im Bereich des Recyclings auf langjährigen Erfahrungen aufbauen. Mit dem Recycling von Antriebsbatterien im industriellen Maßstab besteht die Chance, eine neue, weltweit führende Hightech-Branche für Europa aufzubauen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen haben wir in der vorliegenden Studie zusammen mit dem Öko-Institut und mit Förderung der Stiftung GRS Batterien untersucht, wie sich die Wertschöpfungsketten und Stoffkreisläufe für Lithium-Ionen-Batterien im Automobilsektor wahrscheinlich entwickeln werden und wie verschiedene Geschäftsmodelle für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in der EU aussehen könnten. Denn nach der 2023 verabschiedeten EU-Batterieverordnung sind Fahrzeughersteller als Inverkehrbringer von Antriebsbatterien juristisch verpflichtet, ihre Batterien zurückzunehmen und Recyclingquoten für Lithium, Kobalt und Nickel einzuhalten. Ab 2031 gelten auch Quoten für die Verwendung von recyceltem Material bei der Herstellung neuer Batterien. Um diese Pflichten zu erfüllen, können Fahrzeughersteller das Recycling entweder selbst organisieren, mitunter mit eigenen Recyclinganlagen, oder eine Organisation für Herstellerverantwortung damit beauftragen.

Die Herausforderungen sind erheblich. Die Investitionen erfordern einen langen Planungshorizont. Wenn 2040 ausreichende Mengen an in Europa recycelten Batteriematerialien zur Verfügung stehen sollen, müssen jetzt die Weichen dafür gestellt werden. Gleichzeitig wird der technologische Wandel, zum Beispiel bei der chemischen Zusammensetzung von Antriebsbatterien, immer wieder für neue Anforderungen sorgen. Um den Umgang mit diesen und weiteren Fragen zu klären, sollten der Dialog und die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Akteuren weiter verstärkt werden.

Unsere Studie ist ein Anfang. Sie kann es erleichtern, die jetzt anstehenden Entscheidungen in Politik und Wirtschaft zum Recycling von Antriebsbatterien zu treffen und den Dialog über die noch offenen Fragen fortzusetzen.

Studie gefördert durch Stiftung GRS Batterien.

Kernergebnisse

Bibliographische Daten

Weiterlesen

Downloads

-

Studie

pdf 3 MB

Stoffkreisläufe für Antriebsbatterien

Rohstoffpotenziale des Batterierecyclings in der Automobilindustrie und Optionen zur Erfüllung der erweiterten Herstellerverantwortung in Europa

-

Pressemitteilung

Recycling von Antriebsbatterien in Europa kann erhebliche Anteile des Rohstoffbedarfs im Automobilsektor decken

Studie von Agora Verkehrswende, Stiftung GRS Batterien und Öko-Institut beziffert Potenziale und unterstreicht Handlungsbedarf / Bis 2040 knapp 25 % Recyclinganteil bei Lithium, bis zu 50 % bei Nickel und über 60 % bei Kobalt möglich

Grafiken aus dieser Publikation

Globale Batterienachfrage 2020, 2024 und 2030

Abbildung 2-1 von Stoffkreisläufe für Antriebsbatterien auf Seite 9

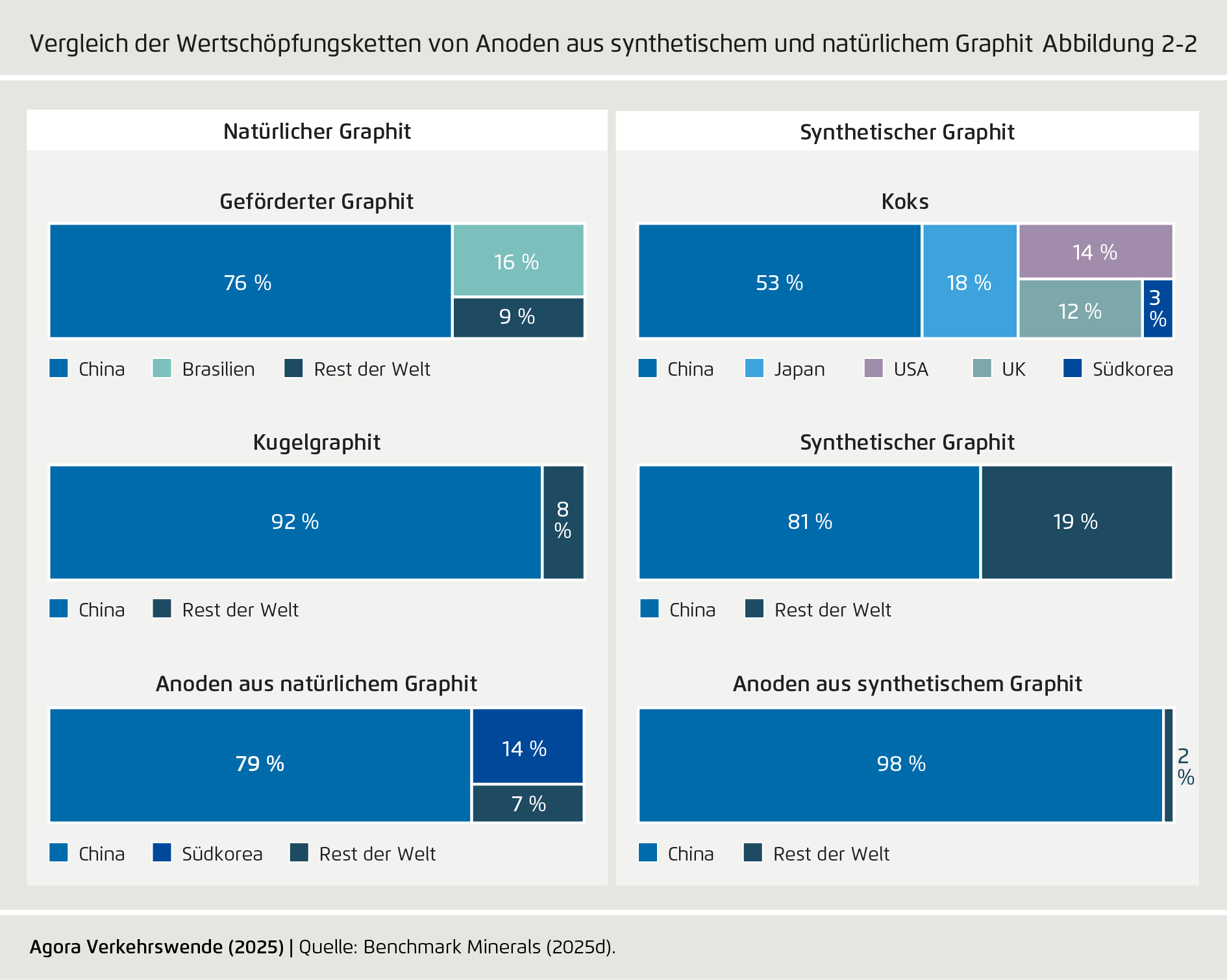

Vergleich der Wertschöpfungsketten von Anoden aus synthetischem und natürlichem Graphit

Abbildung 2-2 von Stoffkreisläufe für Antriebsbatterien auf Seite 11