Städte wollen mit Tempo 30 die Mobilitätswende angehen

Immer mehr Kommunen wollen nach eigenem Ermessen Tempo 30 anordnen können. Ein Rechtsgutachten im Auftrag von Agora Verkehrswende skizziert eine mögliche Reform.

Einleitung

Bereits über 100 Kommunen haben sich der Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten angeschlossen, seit diese im Juli 2021 gegründet wurde. Sie fordern von der Bundesregierung, unnötige Einschränkungen und kleinteilige Nachweisverfahren aus den Straßenverkehrsgesetzen zu streichen, um so einfacher und schneller die Transformation der Mobilität im urbanen Raum angehen zu können. Kern der Forderungen ist die Möglichkeit, flächendeckend und auch auf Hauptstraßen Tempo 30 anordnen zu können. Ein Rechtsgutachten im Auftrag von Agora Verkehrswende belegt, dass der Rechtsrahmen nicht mehr zeitgemäß ist, und skizziert eine mögliche Reform.

Mindestens 30 Prozent des Autoverkehrs müssen verlagert werden

Die Verkehrswende kommt nicht voran. 2021 sind die Treibhausgasemissionen so hoch wie vor dreißig Jahren. Auch die vorübergehenden Einschränkungen der Mobilität in der Corona-Pandemie lassen keine dauerhafte Trendwende erkennen. 2021 ist die Zahl der in Deutschland zugelassenen Pkw um 292.000 Stück gestiegen.[1] Dabei geben das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung und das UN-Klimaschutzabkommen von Paris einen überaus ambitionierten Minderungspfad vor. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts müssen die CO2-Emissionen nahezu halbiert werden. Anschließend bleibt dem Verkehrssektor bis zum Jahr 2045, um gänzlich klimaneutral zu werden.

Die umfassende Studie Klimaneutrales Deutschland 2045, die das Wuppertal Institut, das Öko-Institut und Prognos im Auftrag von Agora Verkehrswende, Agora Energiewende und Stiftung Klimaneutralität erarbeitet haben, rechnet vor, was die meisten in der Mobilitätsbranche längst wussten: Die Antriebswende im Straßenverkehr allein genügt nicht. Nahezu die gesamten verkehrsbedingten Emissionen entstehen beim Verbrennen von Diesel und Benzin in Pkw und Lkw. Selbst wenn die Verbrennungsmotoren überwiegend durch energieeffizientere batterieelektrische Antriebe ersetzt werden, wird es bis in die Mitte des Jahrhunderts nicht genügend erneuerbaren Strom geben, um den enormen derzeitigen Energiebedarf für Mobilität zu decken. Der Studie zufolge müssen mindestens 30 Prozent der derzeit mit Autos zurückgelegten Kilometer perspektivisch mit den deutlich energiesparsameren öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zu Fuß und mit dem Fahrrad absolviert werden. Erst diese Wende im Mobilitätsverhalten, in Kombination mit der Antriebswende, führt zu einer klimagerechten Verkehrswende.

Mehr Handlungsspielräume für die Städte

Die zunehmende Erhitzung des Klimas ist dabei die drängendste, aber längst nicht die alleinige Motivation, die Mobilitätswende endlich in Gang zu bringen. Die Reduktion des Autoverkehrs verspricht gerade für das Leben in der Stadt viele weitere Vorteile: weniger Luftschadstoffe und Lärm, mehr Raum für Aufenthalt und Stadtgrün statt Stau und Stellplätzen. Deswegen wird der Ruf nach Veränderung immer lauter, gerade in urbanen Räumen, aber auch von Menschen, die an Ortsdurchfahrten in ländlichen Gemeinden leben. Die negativen Folgen des Autoverkehrs sind dort besonders deutlich spürbar. Nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche Bürgerinitiativen für bessere Radinfrastruktur, autofreie Innenstädte und sichere Straßen kämpften, melden sich nun die Städte selbst zu Wort – und das so deutlich wie lange nicht mehr.

Viele Kommunen haben sich vom Leitbild der autogerechten Stadt verabschiedet. Sie wollen Tempo 30, mehr Aufenthaltsqualität für Menschen und flexiblere Mobilitätsangebote. Doch das Straßenverkehrsrecht des Bundes setzt ihnen enge Grenzen. Dieses hat im Wesentlichen die „Flüssigkeit des Verkehrs“ zum Ziel. Aus seiner Historie heraus ist das Straßenverkehrsrecht stark auf den Pkw-Verkehr ausgerichtet. Dieser soll nur eingeschränkt werden, wenn örtlich eine Gefahr vorliegt. Neuordnungen des Verkehrs erfordern deshalb aufwendige Nachweisverfahren. Im derzeitigen Rechtsrahmen ist es nicht ohne Weiteres möglich, die Mobilität vor Ort allein auf Grundlage kommunaler Beschlüsse und Planungen umzugestalten.

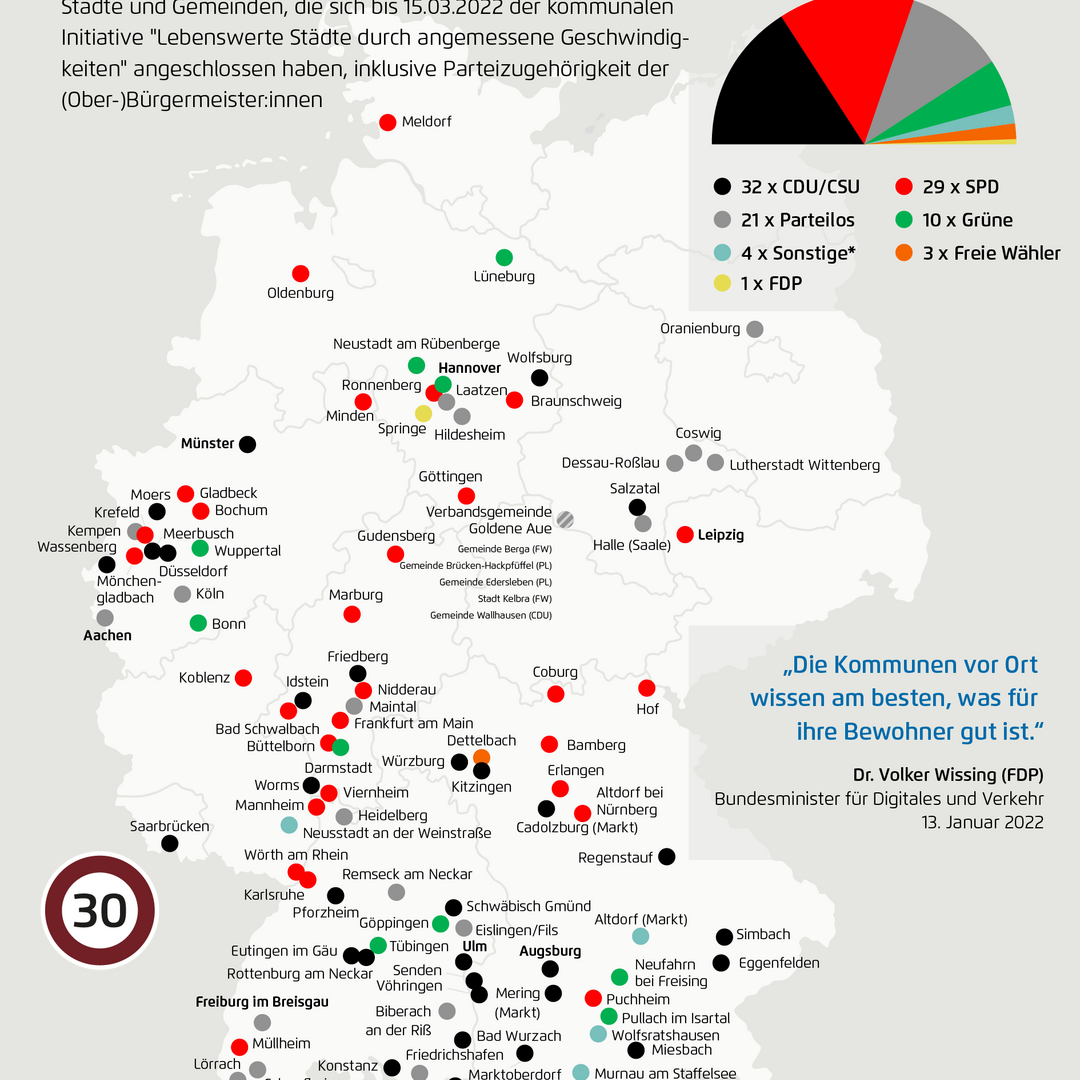

Städteinitiative fordert Bundesregierung zum Handeln auf

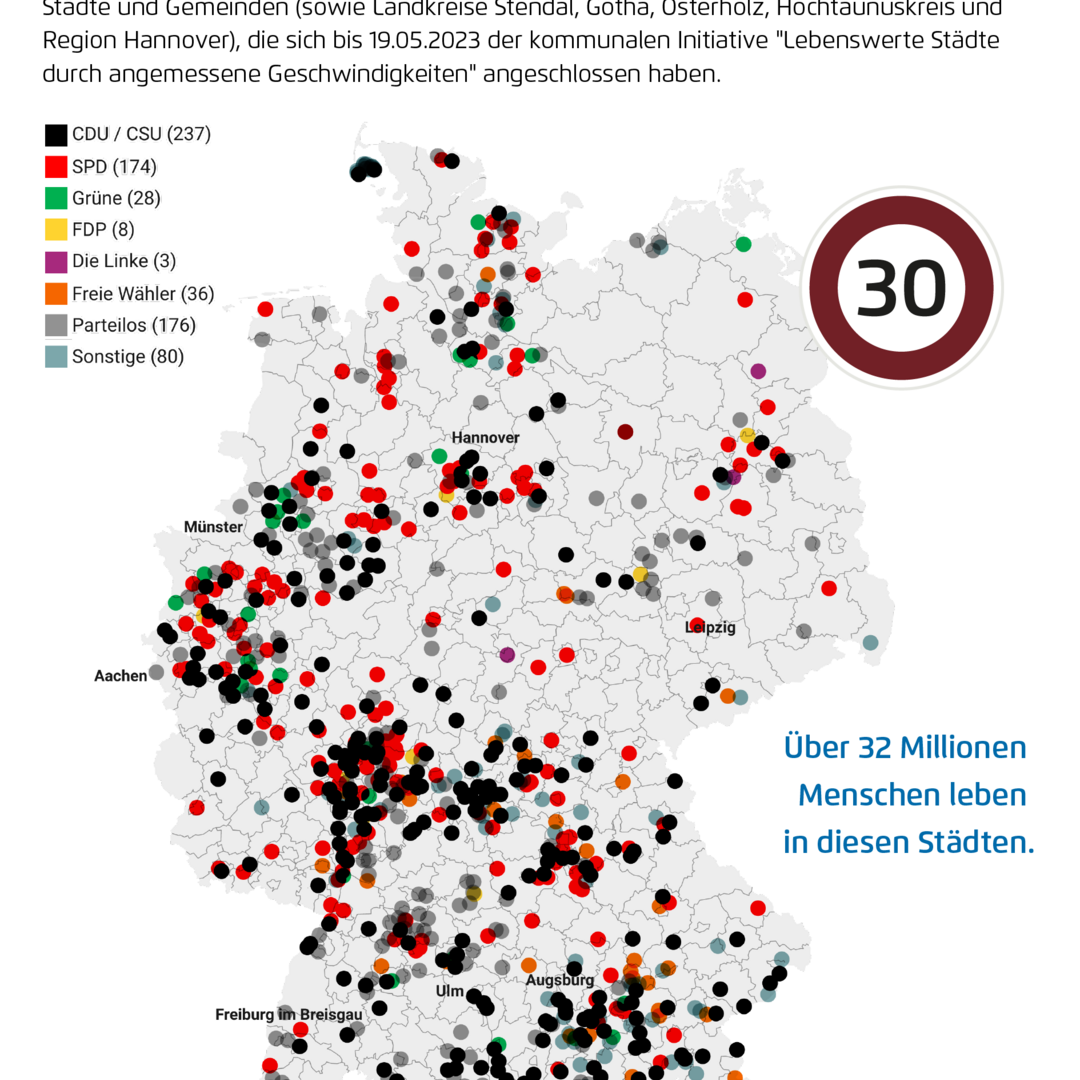

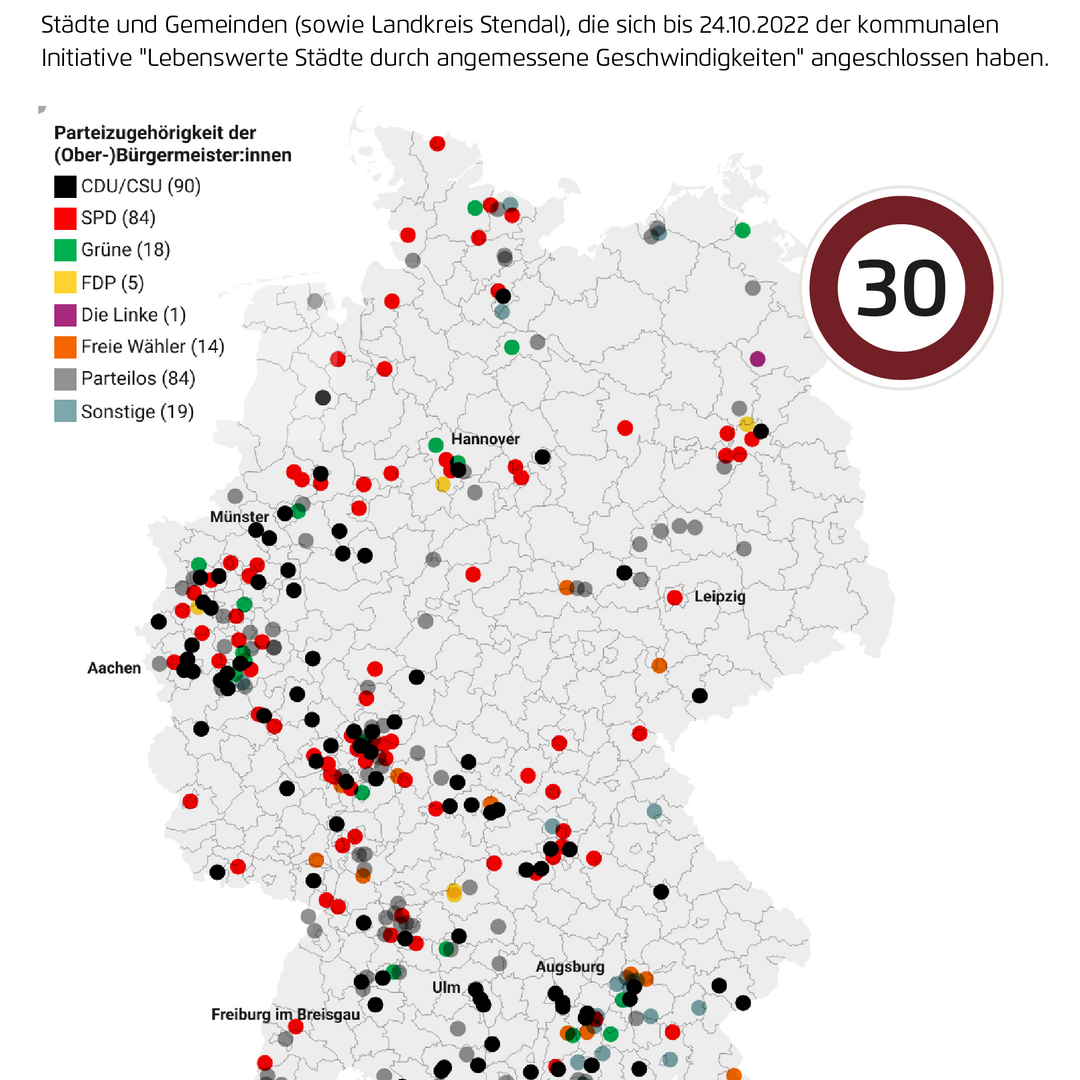

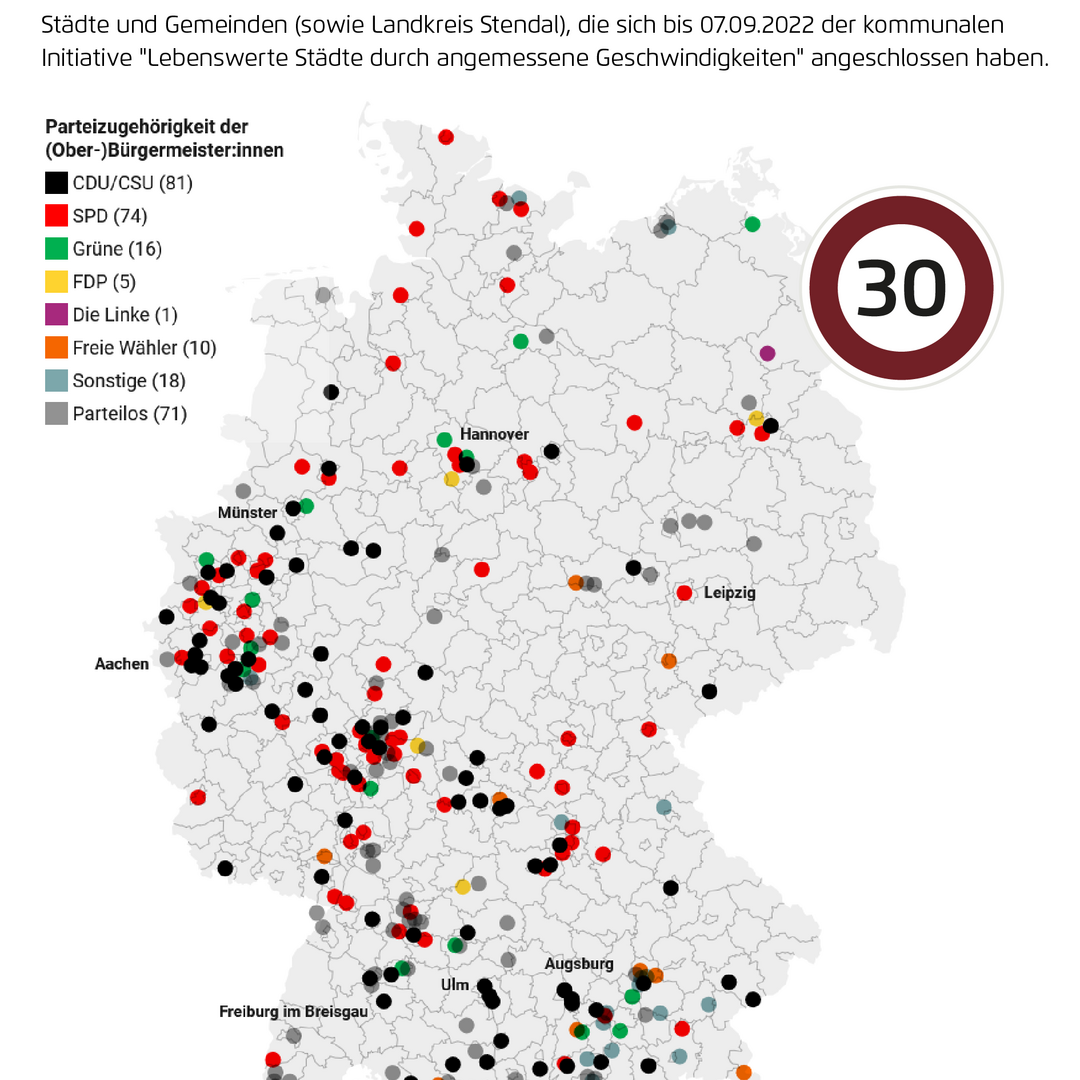

Wie groß das Interesse der Kommunen ist, gerade angemessene Geschwindigkeiten selbst festzulegen, zeigt die Initiative von den für Mobilität zuständigen Beigeordneten aus den Städten Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm. Deren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister vertreten dabei ein breites politisches Spektrum von CDU und CSU über SPD bis Grüne. Die Initiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten bekennt sich zur Mobilitätswende und fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten.

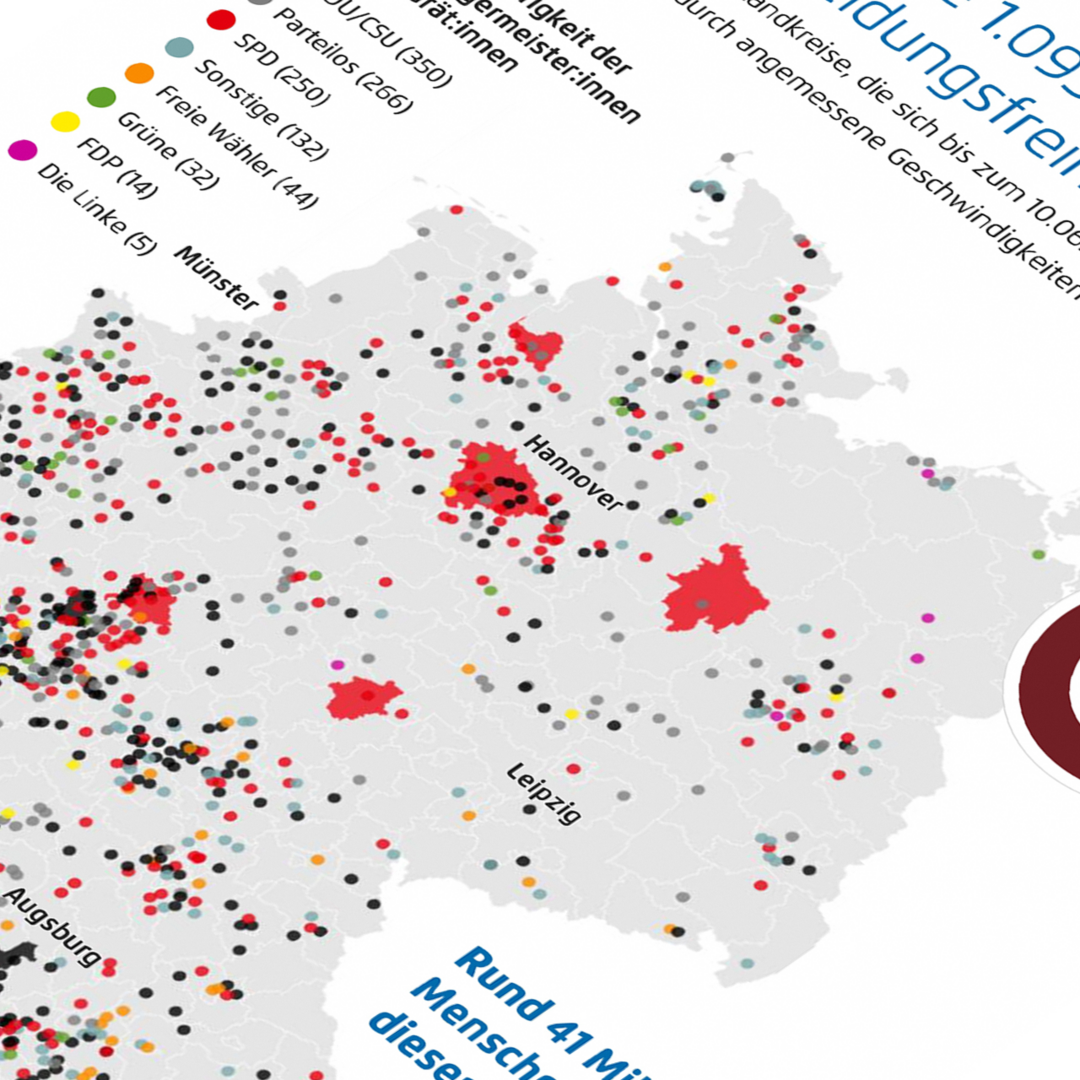

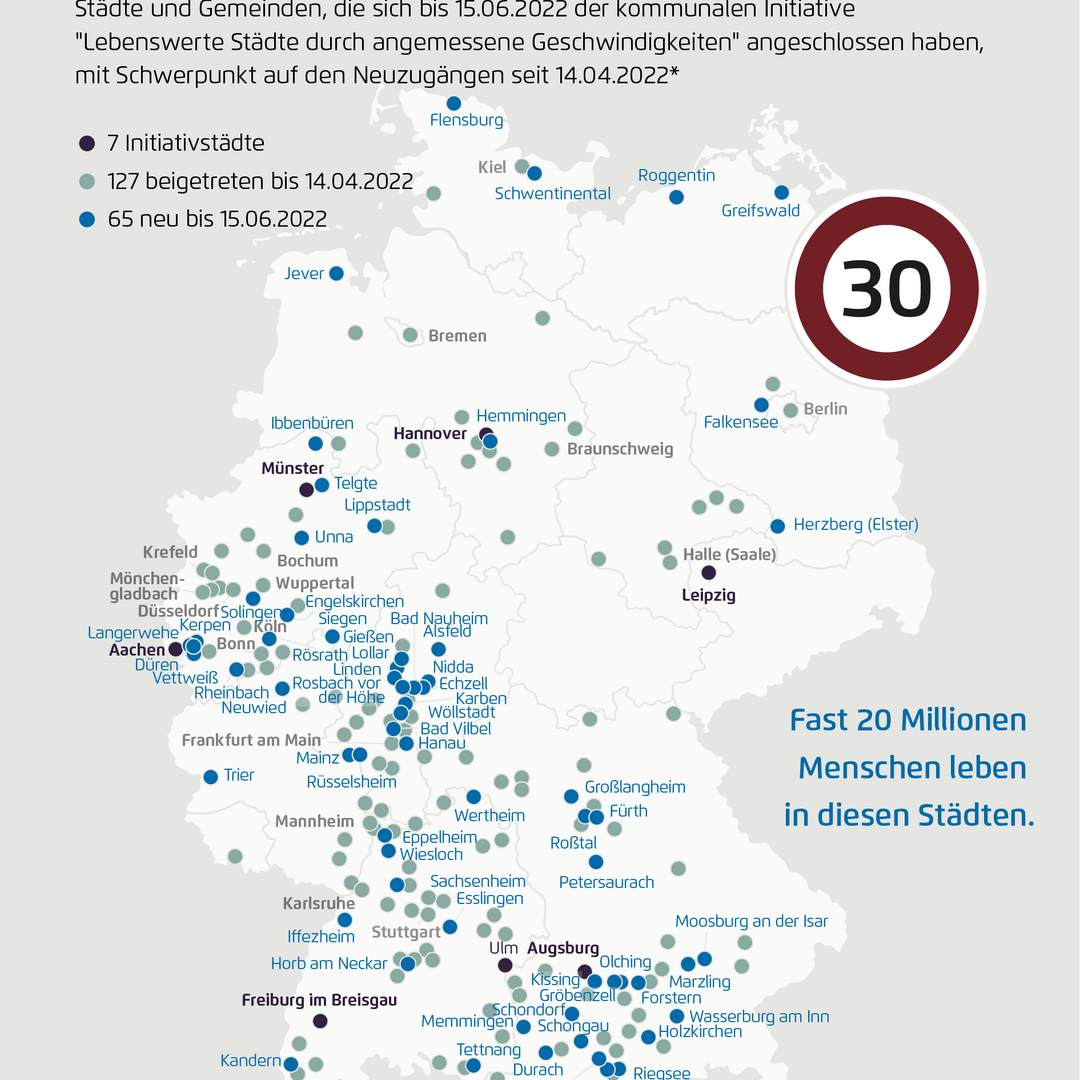

Die Initiative wurde am 6. Juli 2021 von sieben Städten bei einer Online-Veranstaltung von Agora Verkehrswende und dem Deutschen Städtetag gestartet. Seitdem schließen sich jede Woche weitere Städte an. Bis 14. April 2022 hatten 127 weitere Kommunen ihre Unterstützung in Form eines Ratsbeschlusses oder einer Erklärung von Beigeordneten oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern formuliert – darunter Berlin, Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart, aber auch viele kleine und ländliche Gemeinden (siehe Karte).

Rund 17 Millionen Bürger:innen leben in diesen insgesamt 134 Orten. Der Druck auf die aktuelle Bundesregierung ist damit groß. Auch weiterhin ist es Kommunen möglich, der Initiative beizutreten. Alle Informationen für interessierte Städte finden sich unter www.lebenswerte-staedte.de.

Die noch 2021 von der damaligen Regierung vorgenommene Verschärfung des Bußgeldkatalogs und die Anpassungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) führen zwar in richtige Richtung, gehen vielen Städten aber nicht weit genug. Ein weitergehender Reformprozess, der möglichst in diesem Jahr mit einer Überarbeitung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) startet, ist gefragt. Die derzeit regierende Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, „Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anzupassen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden“. Auch Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing betonte im Januar in einem Zeitungsinterview bereits: „Die Kommunen vor Ort wissen am besten, was für ihre Bewohner gut ist.“[2] Einen konkreten Vorschlag des Kabinetts, der beschreibt, wie das Reformvorhaben ablaufen soll, gibt es bisher jedoch nicht.

Gutachten zeigt Änderungsbedarf im Straßenverkehrsrecht

Ein Rechtsgutachten der Kanzlei Becker Büttner Held im Auftrag von Agora Verkehrswende und Stiftung Klimaneutralität hat 2021 skizziert, wie eine solche Reform aussehen könnte. Das Gutachten geht dabei über die Forderungen der Städteinitiative hinaus und erörtert die grundlegenden Änderungsmöglichkeiten im Straßenverkehrsrecht, um den kommunalen Handlungsspielraum zu vergrößern. Eine grundsätzliche Reform des Straßenverkehrsrechts wird auch von weiteren Akteuren empfohlen, etwa vom Deutschen Städtetag, dem Umweltbundesamt, der Stiftung Klimaneutralität und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, der einen eigenen Gesetzesvorschlag vorgelegt hat.

Die Juristen von Becker Büttner Held stellen in ihrem Rechtsgutachten zunächst fest, dass das Straßenverkehrsrecht ein sachlich begrenztes Ordnungsrecht ist. Deshalb muss, wenn Behörden tätig werden wollen, zumindest weitestgehend eine Gefahr vorliegen. Die Generalklausel des § 45 StVO ermöglicht im Wesentlichen Maßnahmen, die der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs dienen. Klima- und umweltpolitische Aspekte können nur sehr eingeschränkt herangezogen werden. Hinzu kommt eine strukturelle Ausrichtung des Straßenverkehrsrechts auf den Pkw-Verkehr.

Eine Reform sollte zum Ziel haben, zusätzlich zur Gefahrenabwehr und der Flüssigkeit des Autoverkehrs, gleichberechtigt Aspekte des Klima- und Umweltschutzes, des Gesundheitsschutzes, der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden sowie die Unterstützung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung aufzugreifen. Angesichts des derzeit sehr reaktiven Charakters des StVO als Gesetz zur Gefahrenabwehr würden Verbesserungen besonders den planerischen Charakter stärken. Dafür bedarf es in jedem Fall einer Änderung der Verordnungsermächtigung im Straßenverkehrsgesetz (StVG) sowie einer Anpassung der wesentlichen Vorschriften in der StVO, insbesondere von § 45 StVO.

Begrenzte Handlungsmöglichkeiten, aufwendige Verfahren

Obwohl das Straßenverkehrsrecht grundsätzlich keine Privilegierung einzelner Verkehrsarten vorsieht, führt es de facto zu einer Privilegierung des Autoverkehrs. So ist beispielsweise das Parken im öffentlichen Raum grundsätzlich gratis. Will eine Kommune den Parkraum bewirtschaften, etwa mit Parkscheiben- oder Parkscheinregelungen, und so Autoprivilegien abbauen und die Bedingungen für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen verbessern, muss sie zunächst aufwendig einen „Parkdruck“ nachweisen. Auch bei der Ausweisung von Tempo 30 müssen Kommunen einigen Aufwand betrieben werden. So dürfen sich Tempo-30-Zonen weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs noch auf Vorfahrtsstraßen erstrecken. Bei der Anordnung einer streckenbezogenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf einer Hauptstraße bedarf es einer besonderen Rechtfertigung, wie beispielsweise häufige geschwindigkeitsbedingte Unfälle. Die Anordnungsmöglichkeiten sind zu eng gefasst.

Zwar sind, dank der wachsenden Anzahl von Ausnahmen von der innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 50 km/h, heute die Mehrheit der städtischen Straßen nur noch mit 30 km/h zu befahren. Was die StVO als Ausnahme vorsieht, ist damit längst die Regel. Für die Behörden bedeutet dies aber stets ein kleinteiliges Begründen und Nachweisen im engen Rechtsrahmen, da ansonsten Klagen drohen – und das bei Personalnot in vielen kommunalen Straßenverkehrsbehörden. Städte wie Münster oder Leipzig, die gerne schneller vorankommen möchten und eine autoarme Verkehrsplanung für ganze Stadtteile bevorzugen, werden ausgebremst.

Rechtsreform Schritt für Schritt: erst StVG, dann StVO

Die einfachste Gesetzesänderung in Sachen Höchstgeschwindigkeit wäre eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften in § 3 StVO. Anstatt dass Verwaltungen für die meisten Gebiete der Stadt den Sinn von niedrigeren Geschwindigkeiten nachweisen müssten, könnten sie sich darauf beschränken, auf einigen wenigen leistungsstarken Hauptachsen Geschwindigkeiten oberhalb von 30 km/h auszuweisen. Auch der „Schilderwald“ wäre so gelichtet.

Eine weitergehende Öffnung des Straßenverkehrsrechts könnte durch die Ergänzung der bereits im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung genannten Ziele in Form von weiteren Regelungszwecken erfolgen. Dafür müsste die Verordnungsermächtigung im StVG und die wesentlichen Vorschriften in der StVO angepasst werden. Die Möglichkeiten der StVO werden im Wesentlichen in § 6 des StVG beschrieben. Diese Verordnungsermächtigung ist ohnehin unübersichtlich und führt immer wieder zu Fragen der formalen Rechtmäßigkeit. Eine Neuformulierung bietet so auch gleich die Chance einer umfassenden Vereinfachung.

Im bevorstehenden Reformprozess, sollte zunächst das übergeordnete StVG angepasst werden, um auf der neuen Rechtsgrundlage die StVO umfassend zu reformieren. Zuletzt muss eine Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift zur StVO die Kohärenz wieder herstellen. Der erste Schritt – die Anpassung des StVG – sollte im Laufe des Jahres 2022 umzusetzen sein. Auch die Novellierung der StVO könnte dann bereits in diesem Jahr zumindest vorbereitet werden.

Die Bundesregierung ist am Zug

Die Zahl der Städte, die vom Bund mehr Spielraum bei der Anordnung von Tempolimits erwarten, wächst rasant. Ein klarer Beleg dafür, dass immer mehr Akteure verstanden haben, dass es mit der Mobilitätswende in Deutschland zu langsam vorangeht. Die Klimakrise ist dabei nicht die alleinige Motivation. Es sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte, die gewinnen, wenn der Autoverkehr zurückgedrängt und die Aufenthaltsqualität gesteigert wird.

Kommunen brauchen mehr Handlungsspielraum bei der Gestaltung und Aufteilung des öffentlichen Raums. Sie sollen die Mobilität vor Ort leichter nach Zielen wie Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz gestalten können. Das aktuelle Straßenverkehrsrecht ist zu sehr auf den Pkw-Verkehr ausgerichtet und lässt kaum andere Prioritäten zu. In Zukunft soll es etwa leichter möglich sein, den Verkehr zu beruhigen, Parkraum zu bewirtschaften oder Radfahrstreifen einzurichten. Durch eine grundsätzliche Reform des Straßenverkehrsrechts kann die Bundesregierung das ermöglichen.

Teile dieses Artikels wurden zuerst veröffentlicht in „KommunalPraxis Spezial“ 4/2021.

[1] Kraftfahrtbundesamt: Jahresbilanz 2022.

[2] „Die Bahn ist auf Omikron vorbereitet“, in: Der Tagesspiegel, 13.01.2022, S. 4.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Neuigkeiten auf der Website? Erhalten Sie regelmäßige Informationen über unseren Newsletter.