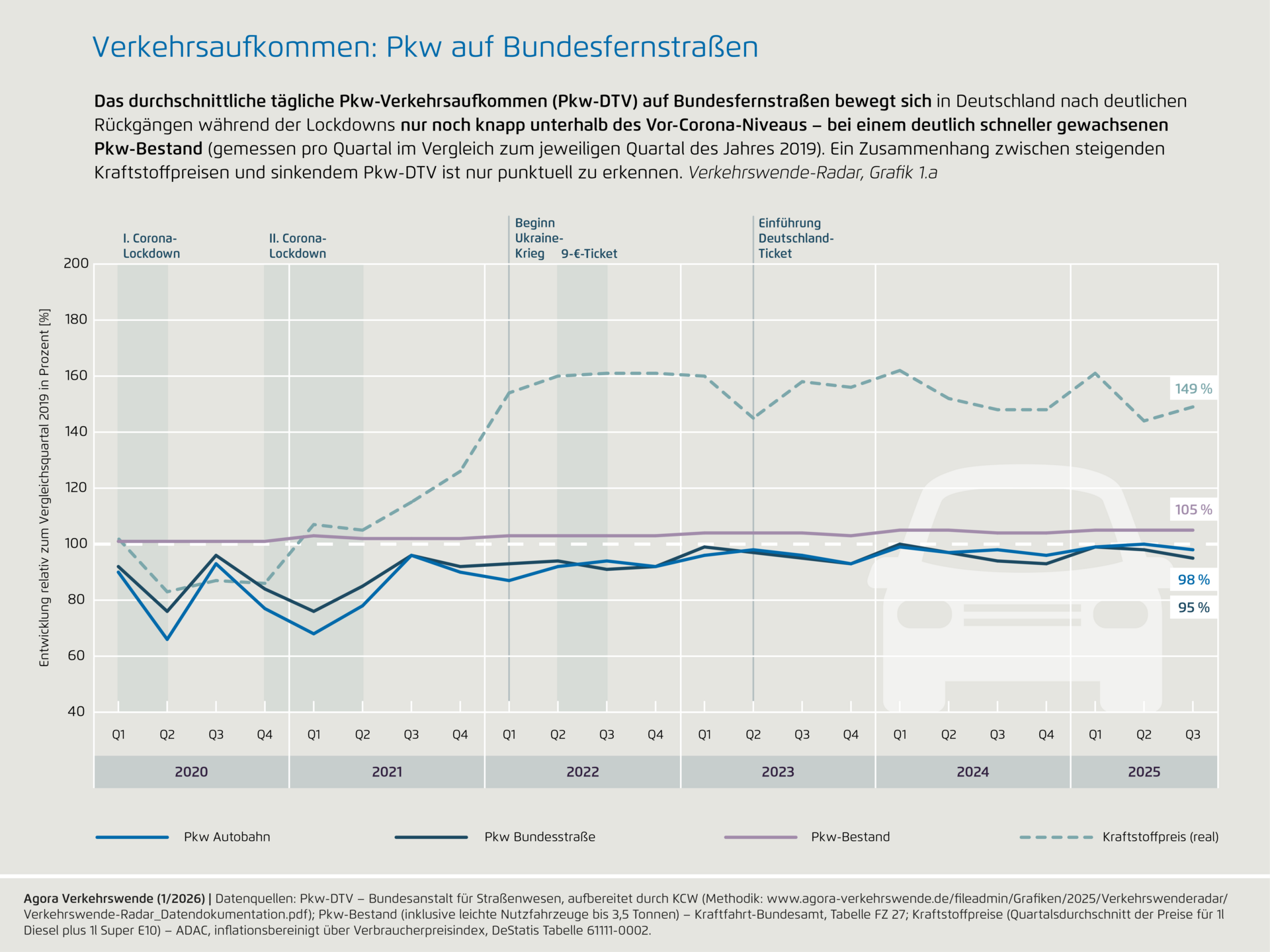

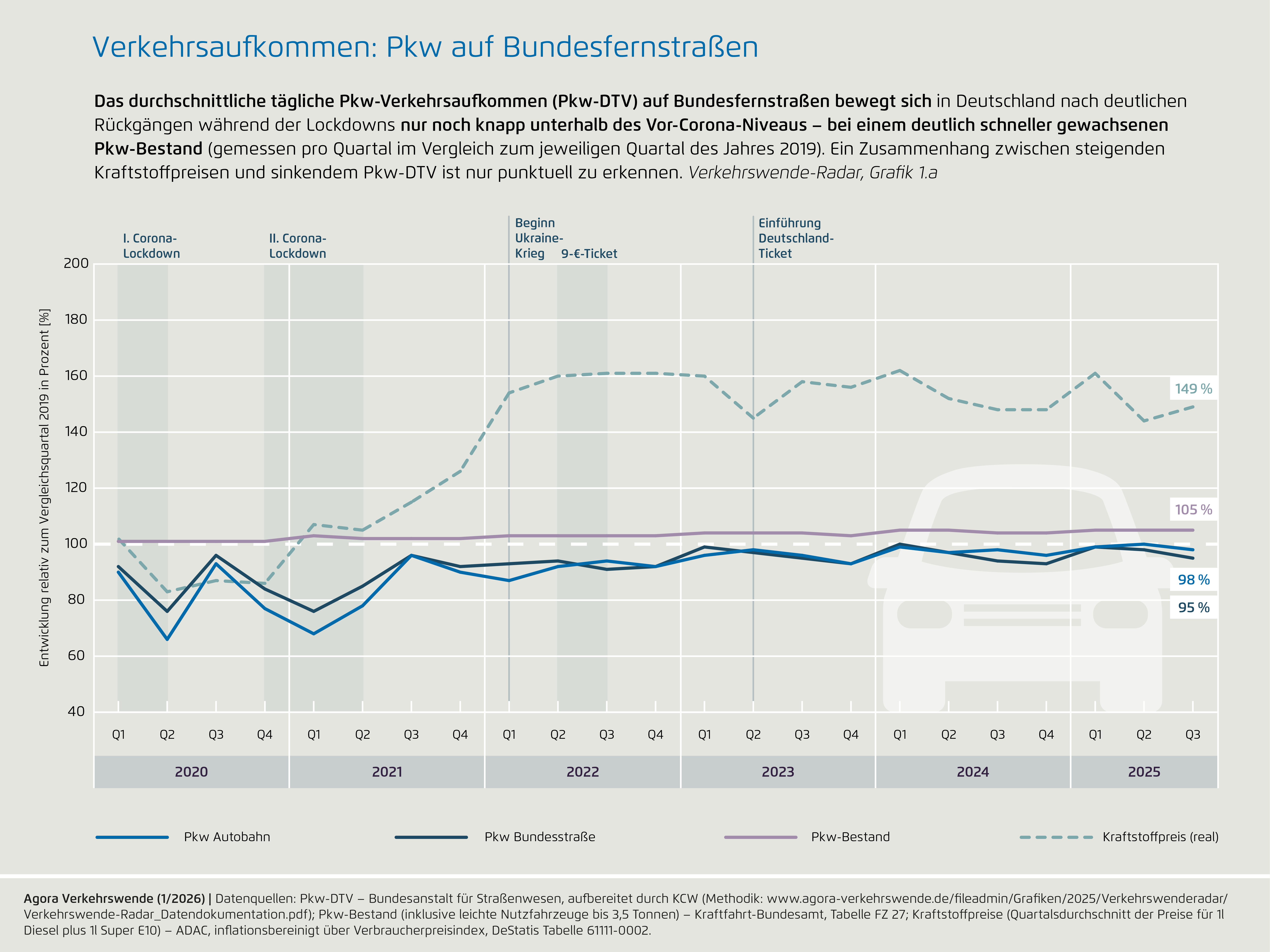

1a) Verkehrsaufkommen: Pkw auf Bundesfernstraßen

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

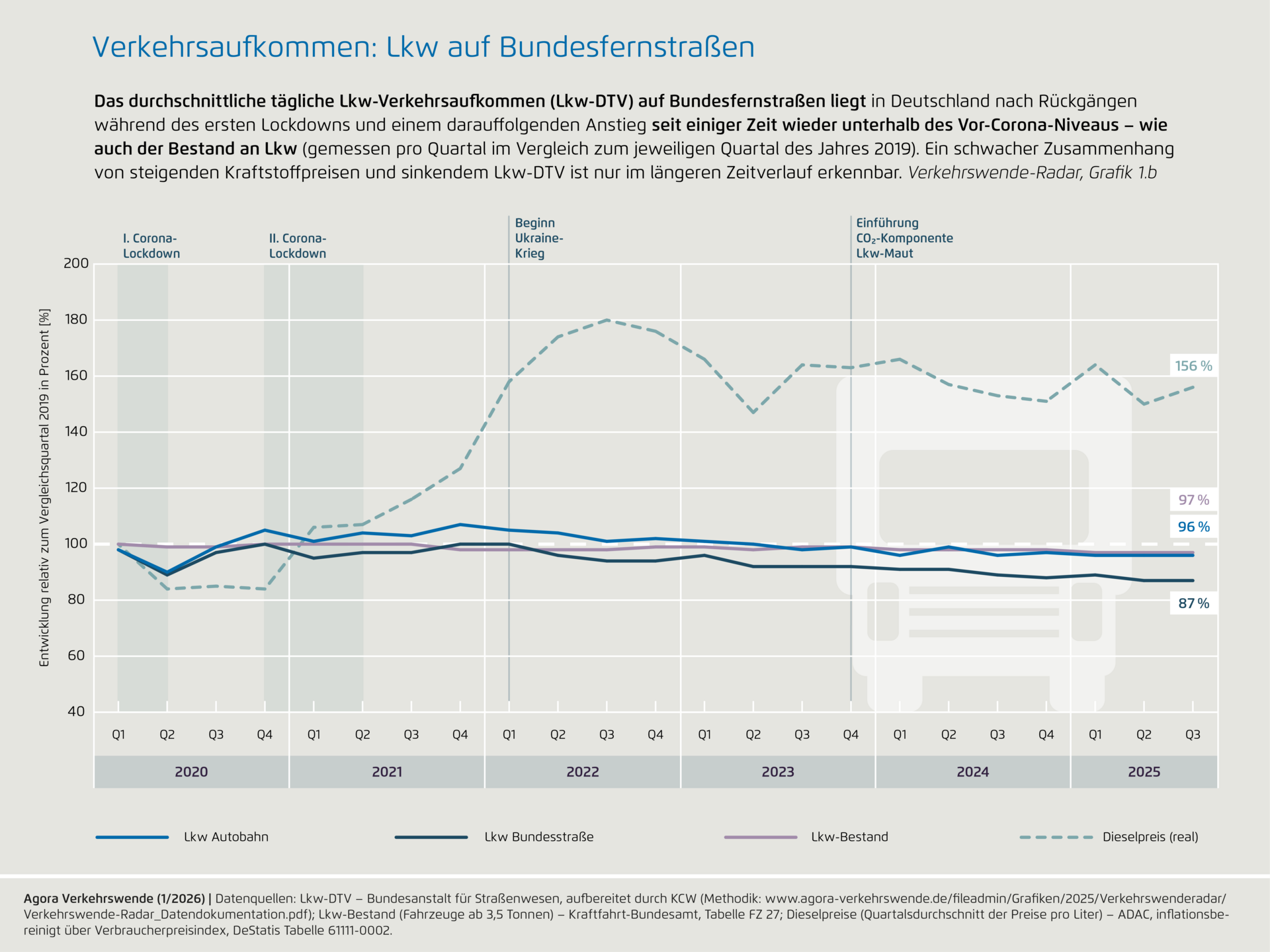

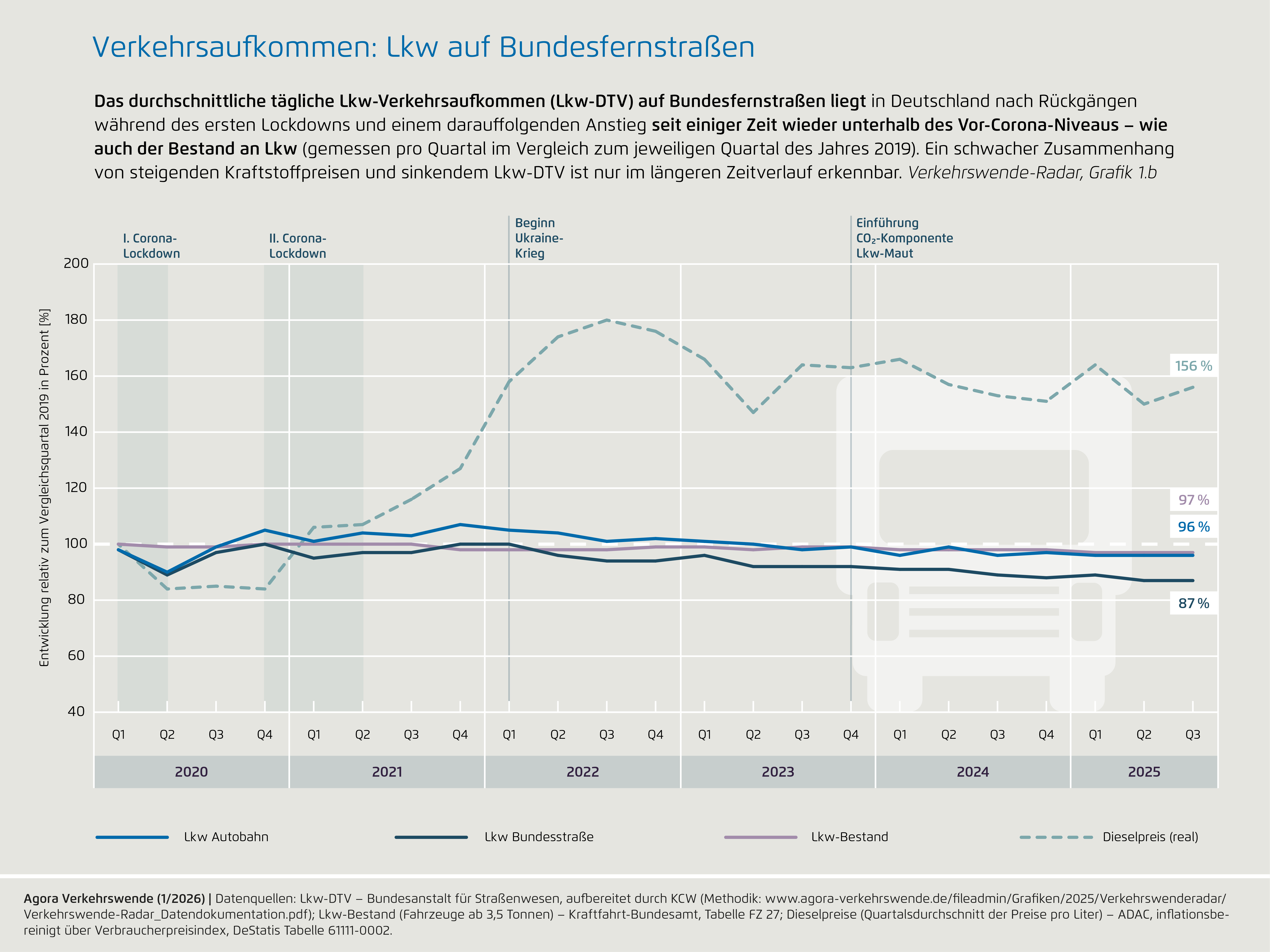

1b) Verkehrsaufkommen: Lkw auf Bundesfernstraßen

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

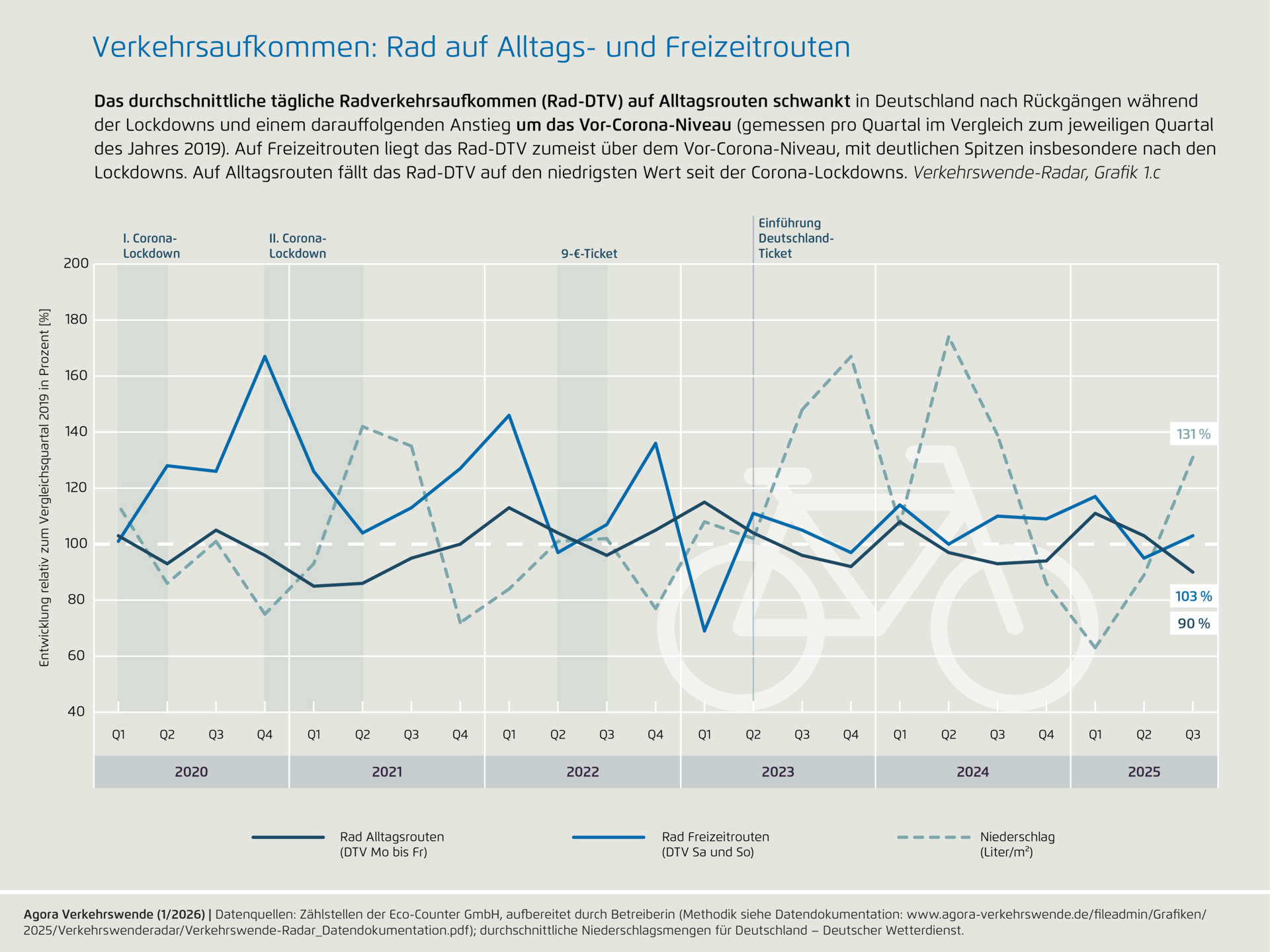

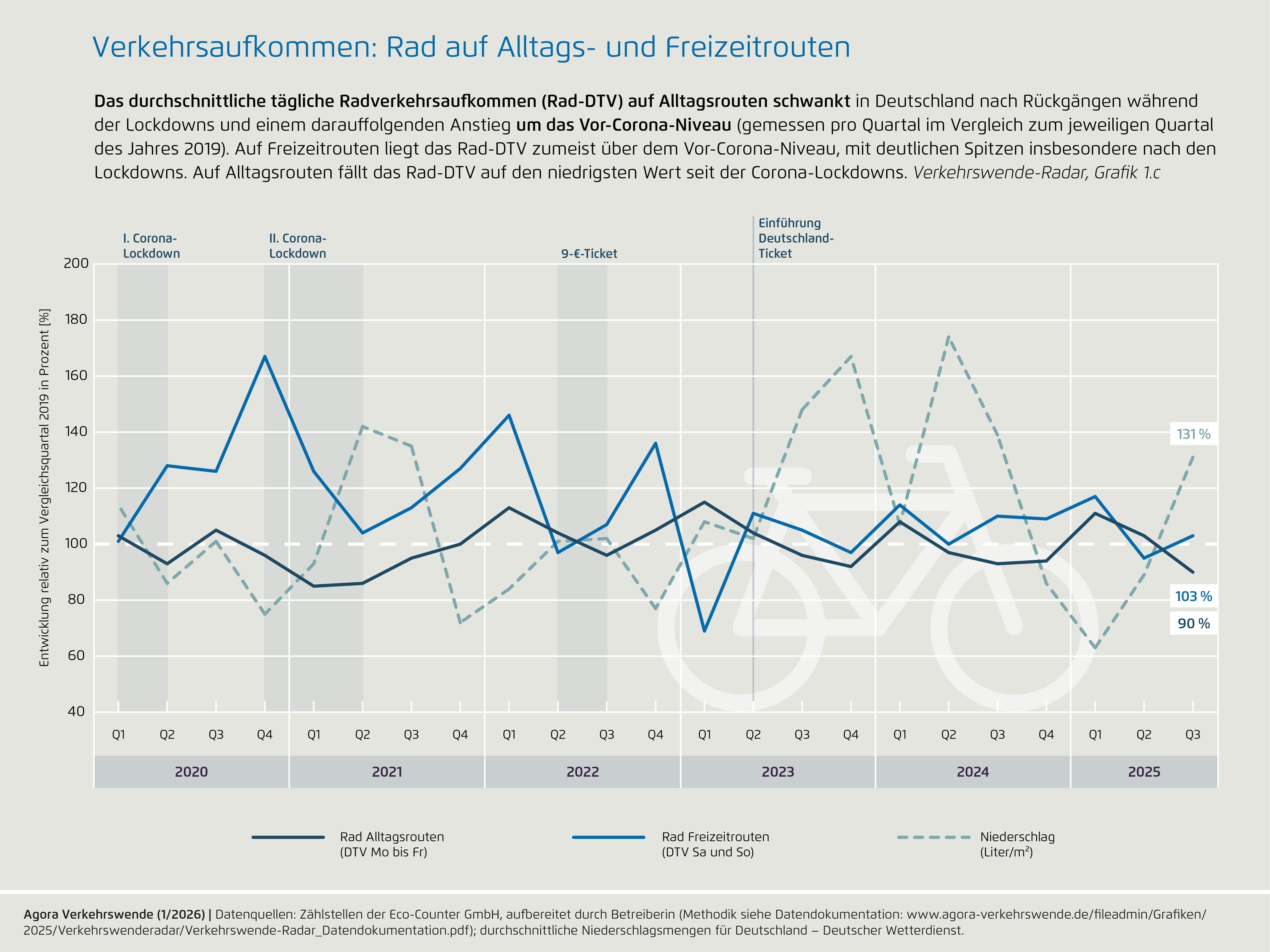

1c) Verkehrsaufkommen: Rad auf Alltags- und Freizeitrouten

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

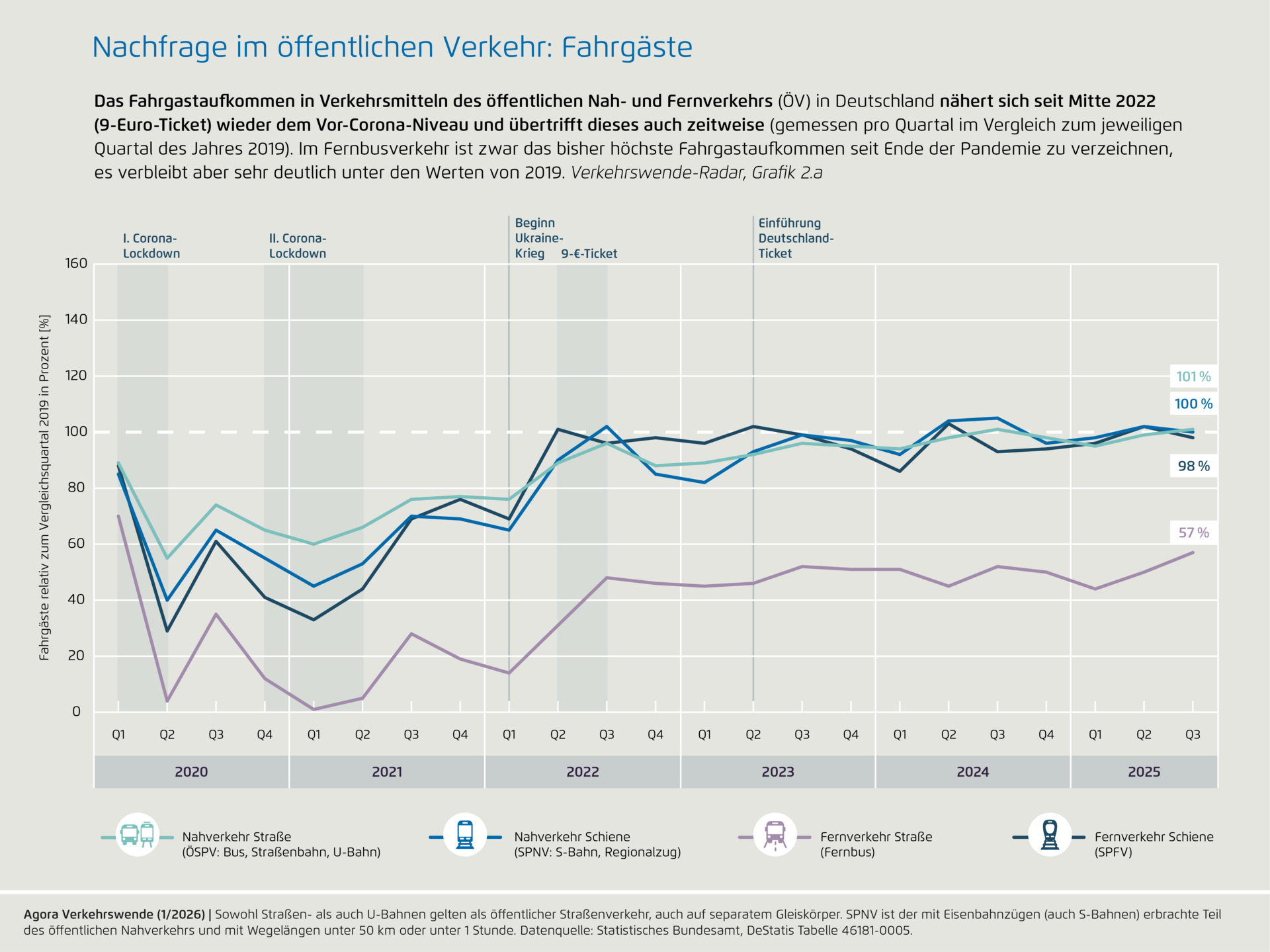

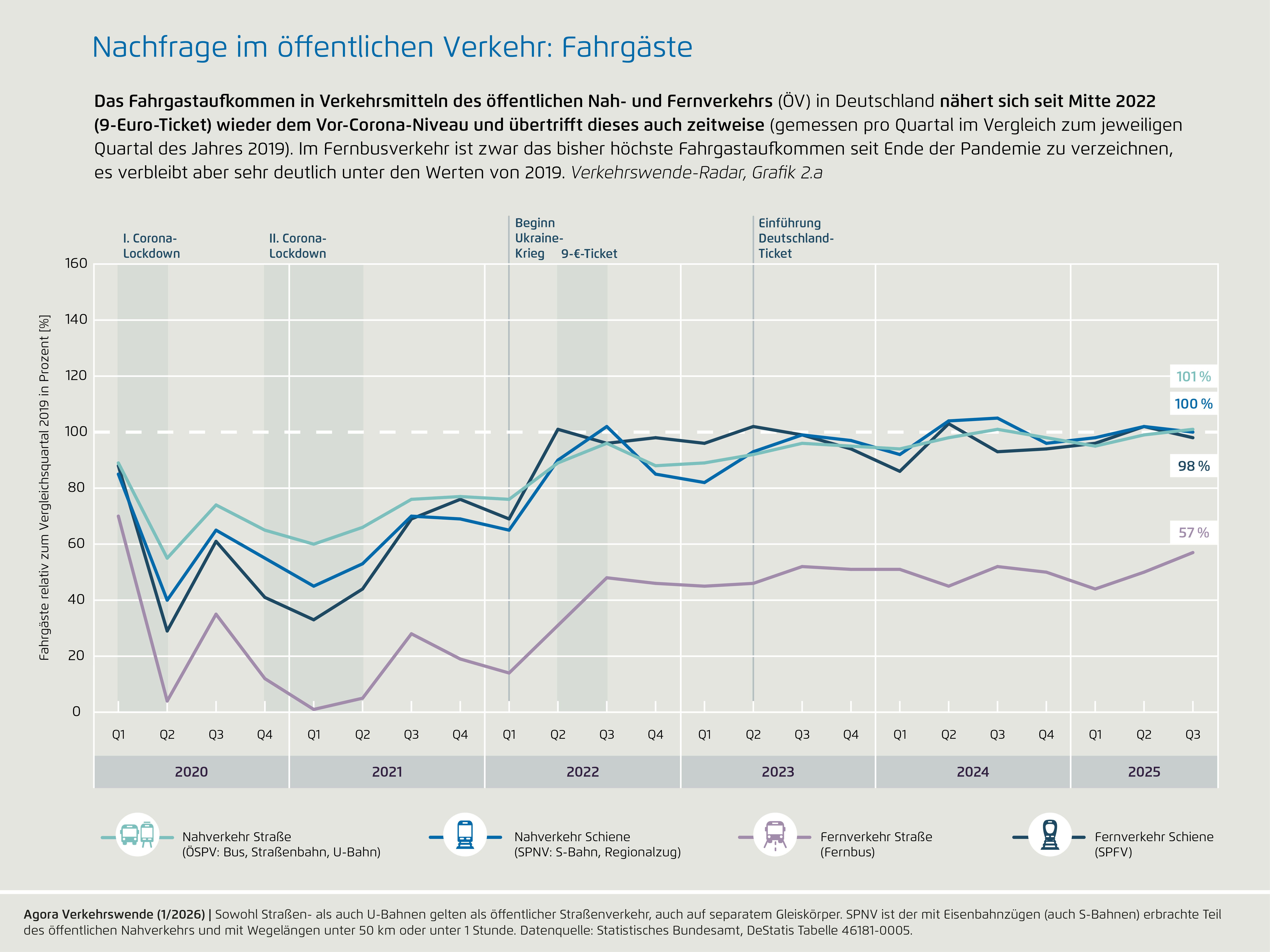

2a) Nachfrage im öffentlichen Verkehr: Fahrgäste

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

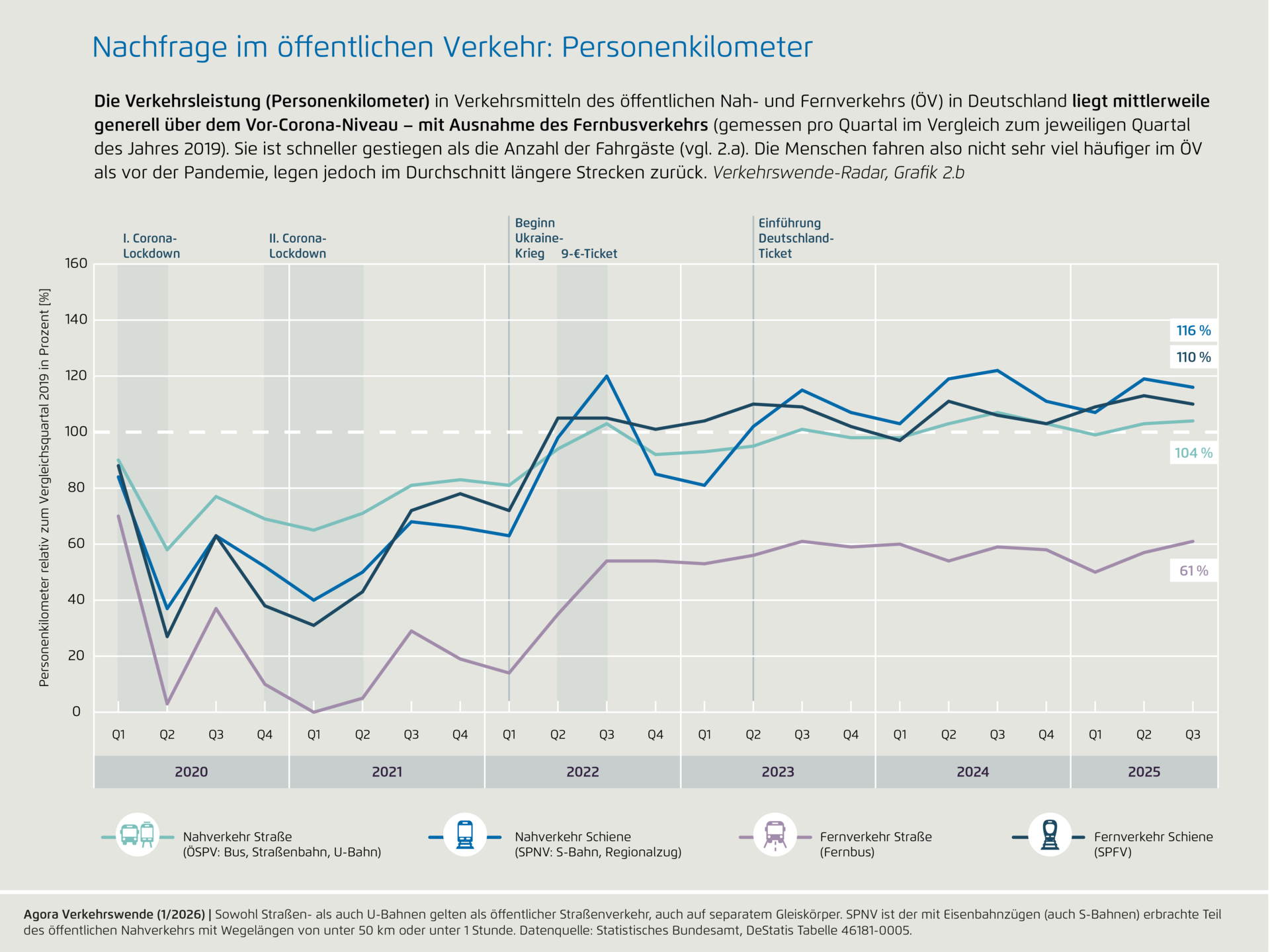

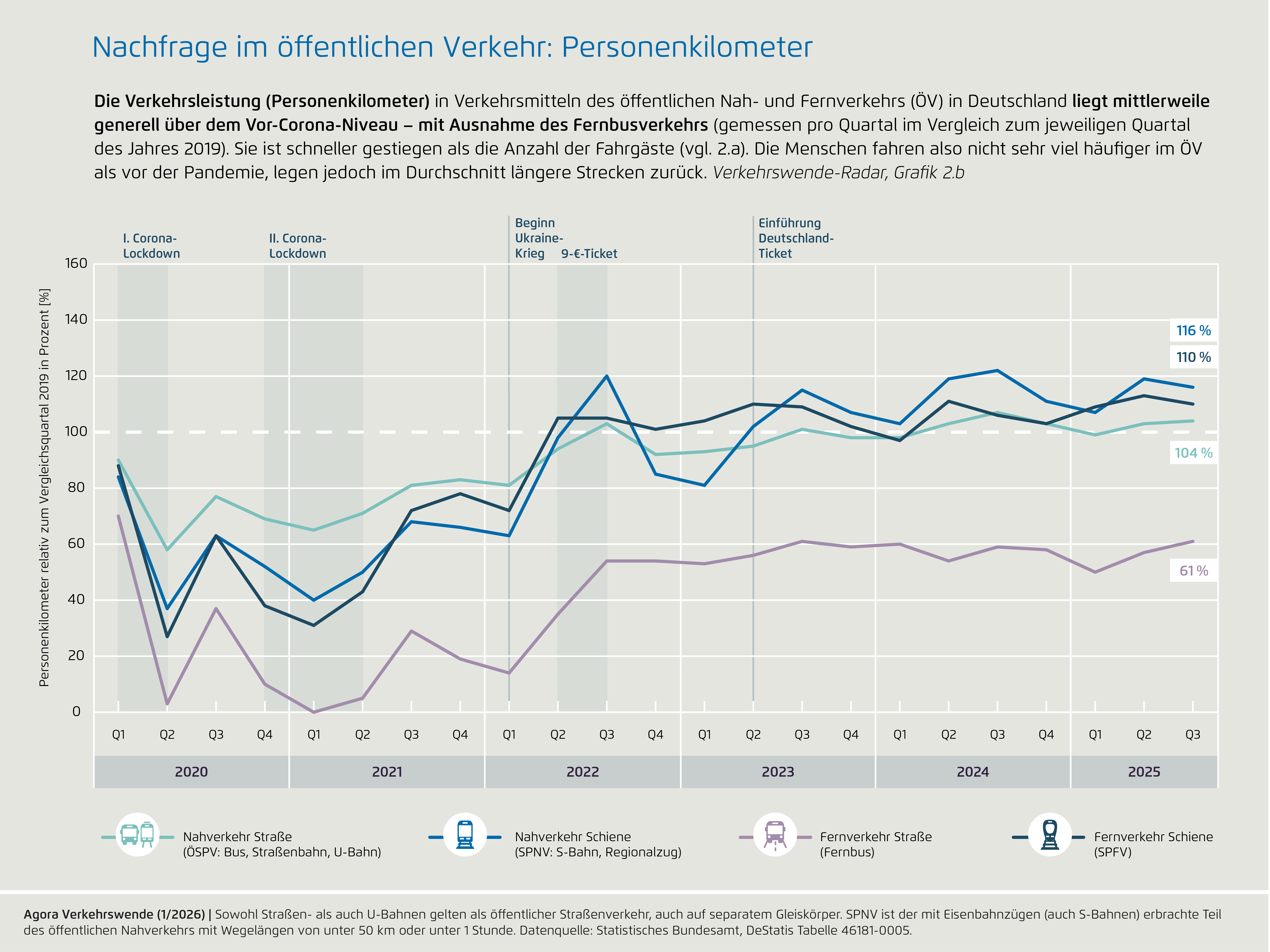

2b) Nachfrage im öffentlichen Verkehr: Personenkilometer

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

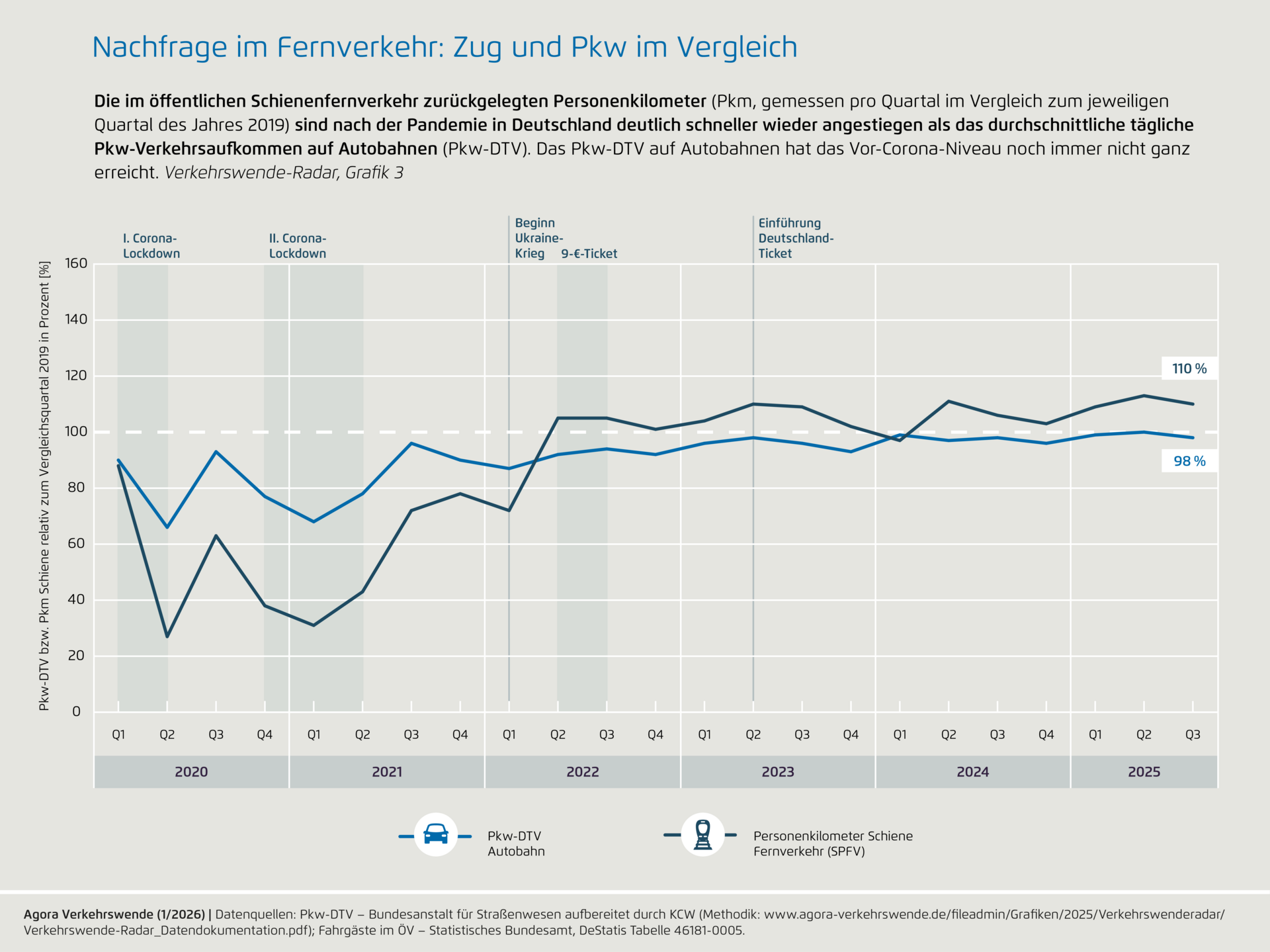

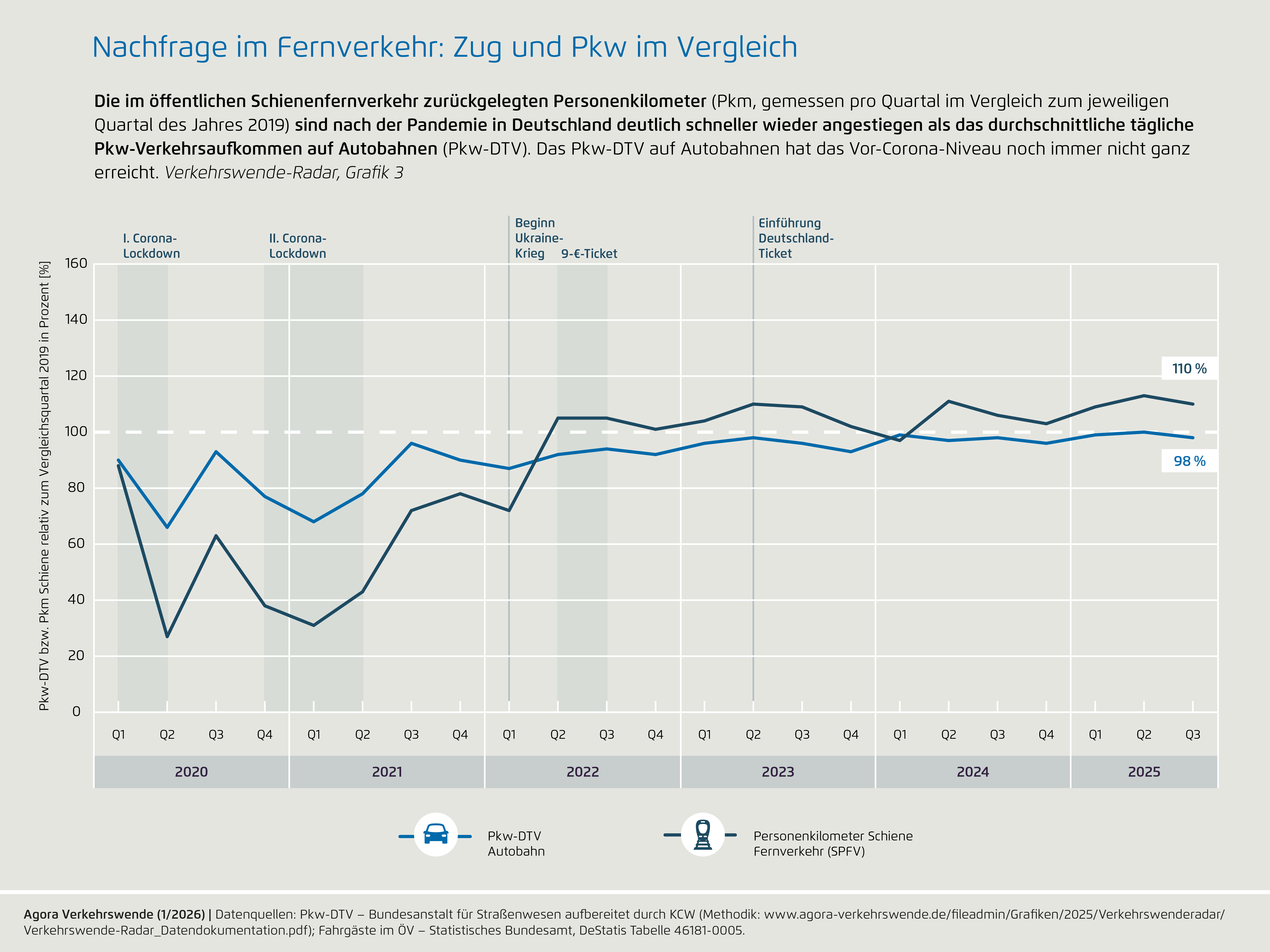

3) Nachfrage im Fernverkehr: Zug und Pkw im Vergleich

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

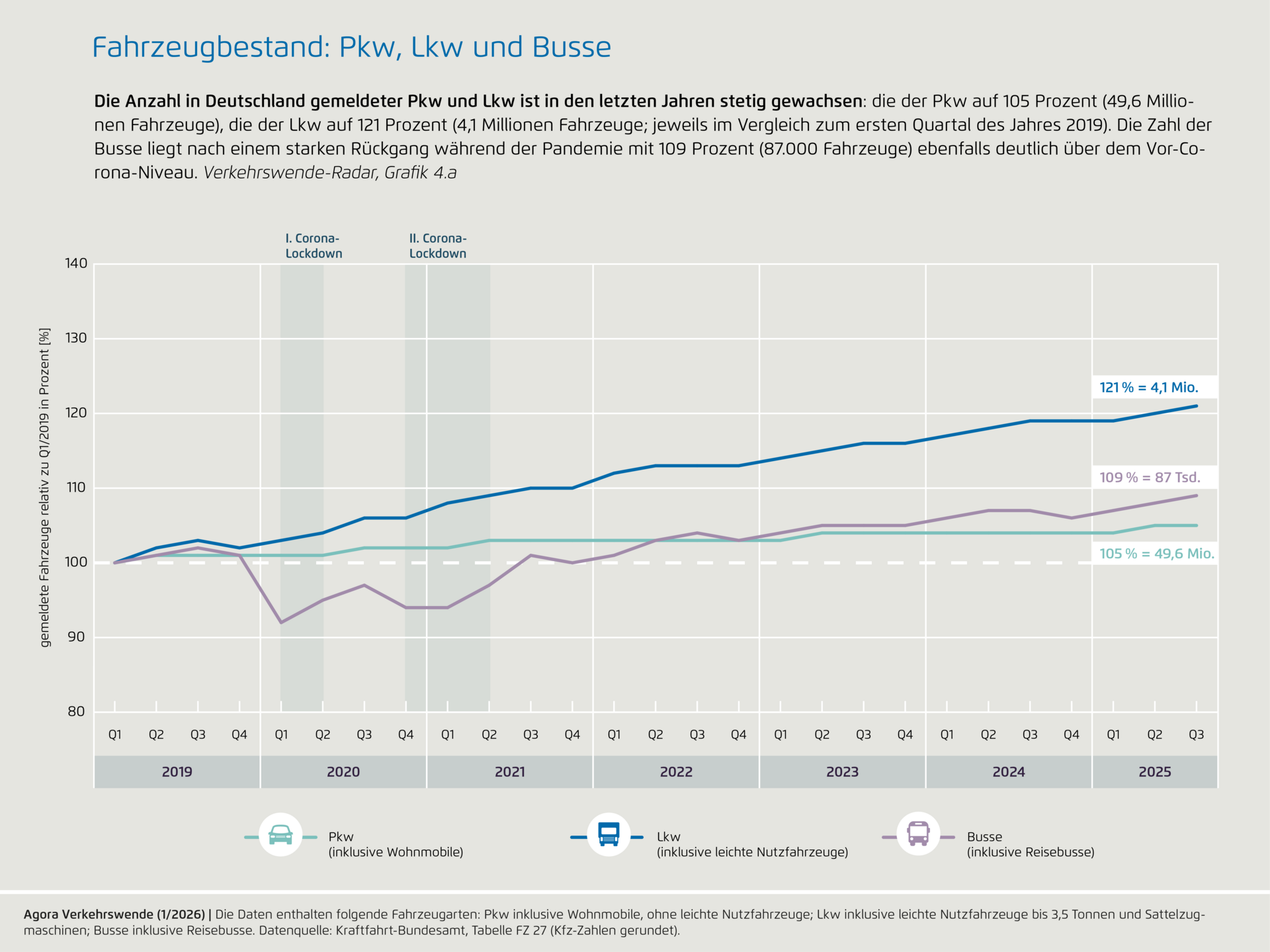

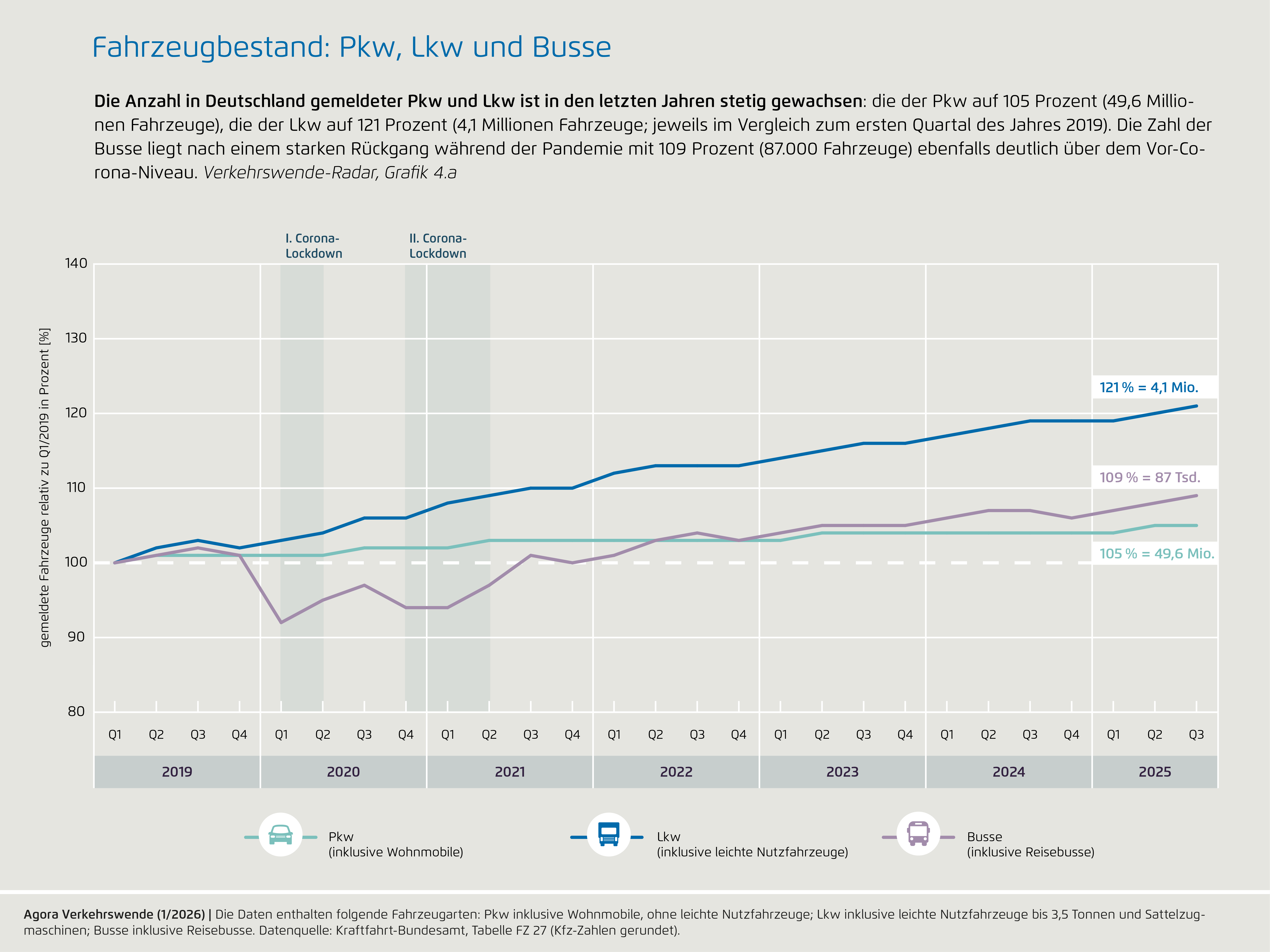

4a) Fahrzeugbestand: Pkw, Lkw und Busse

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

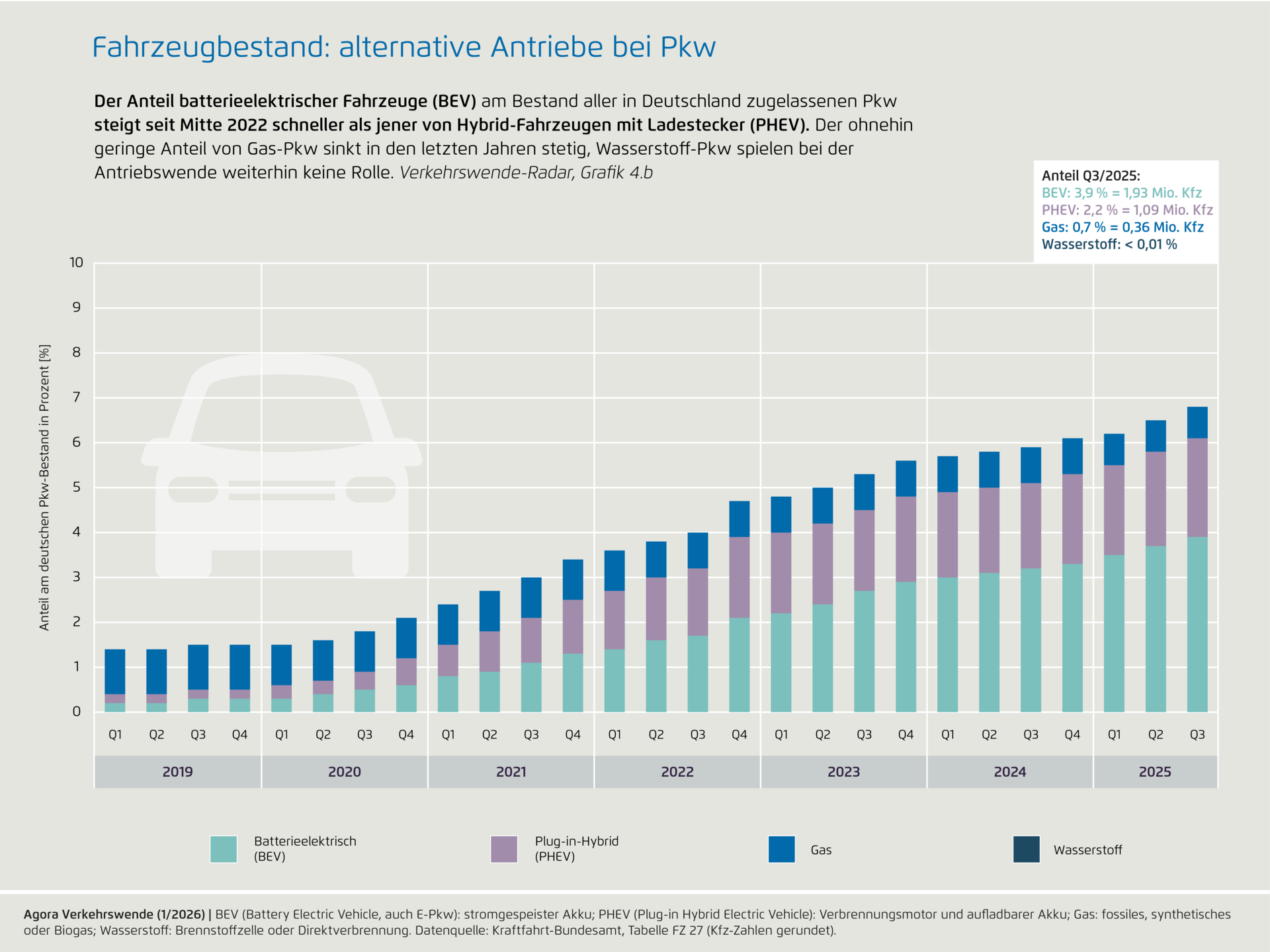

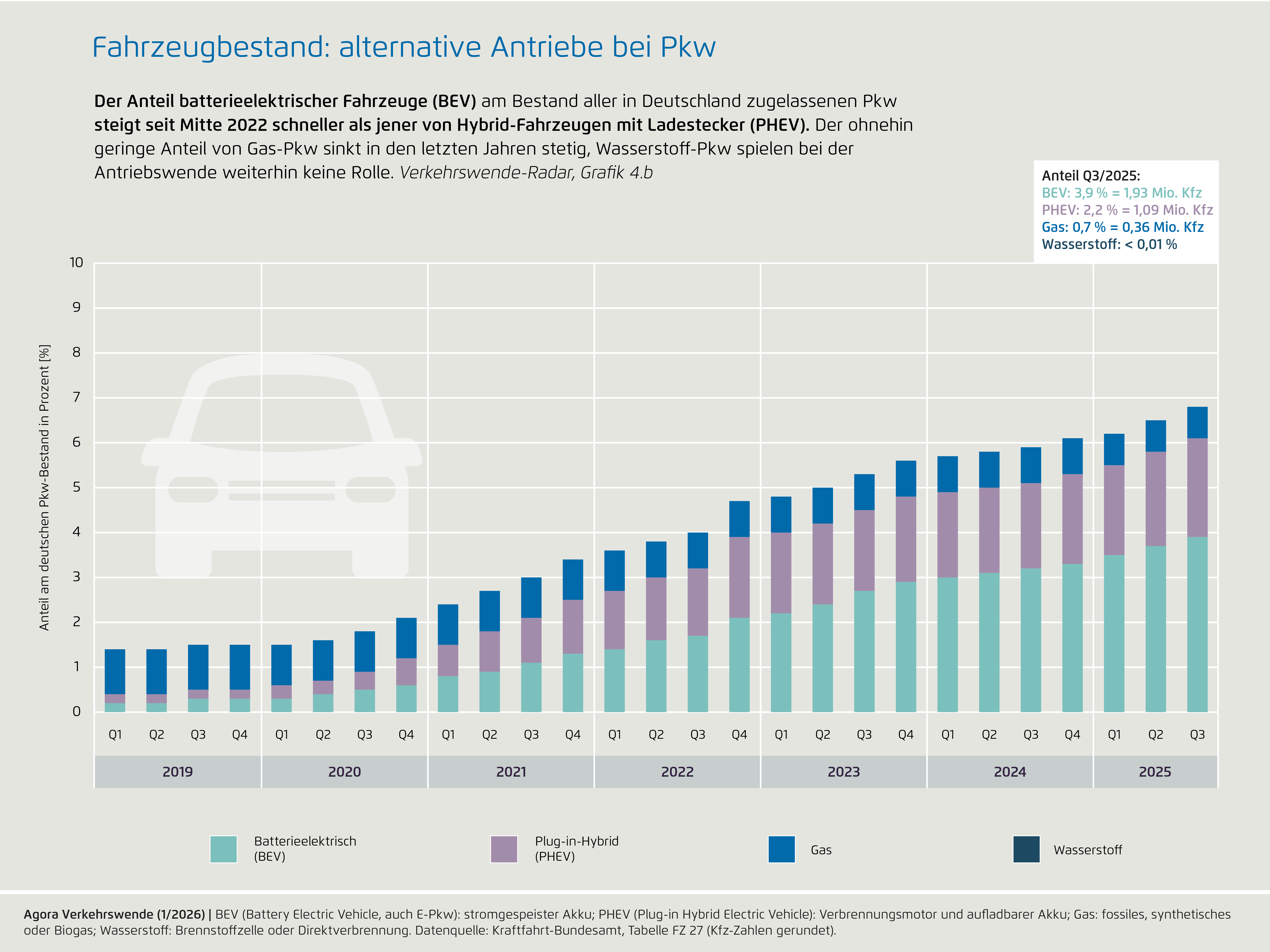

4b) Fahrzeugbestand: alternative Antriebe bei Pkw

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

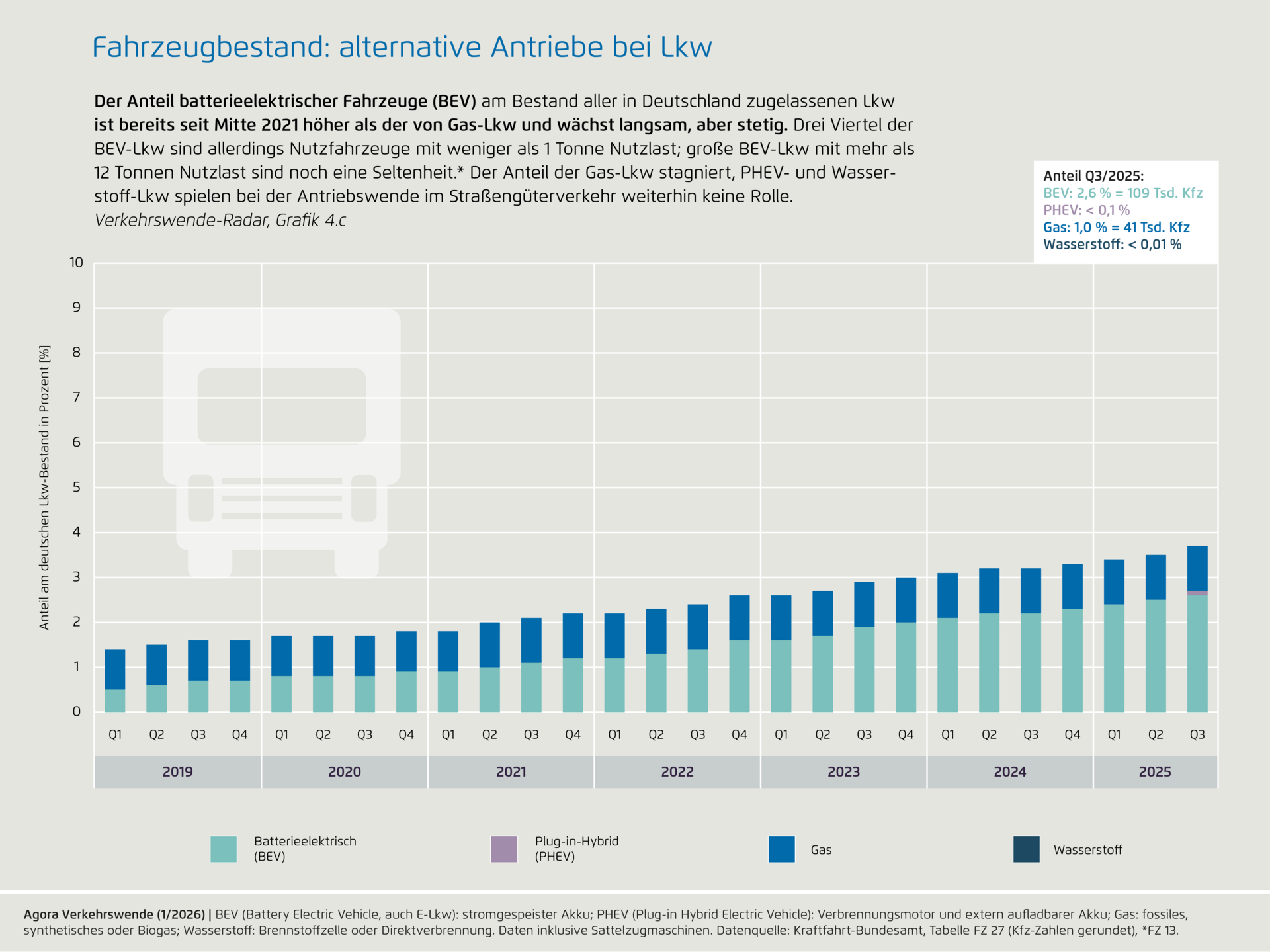

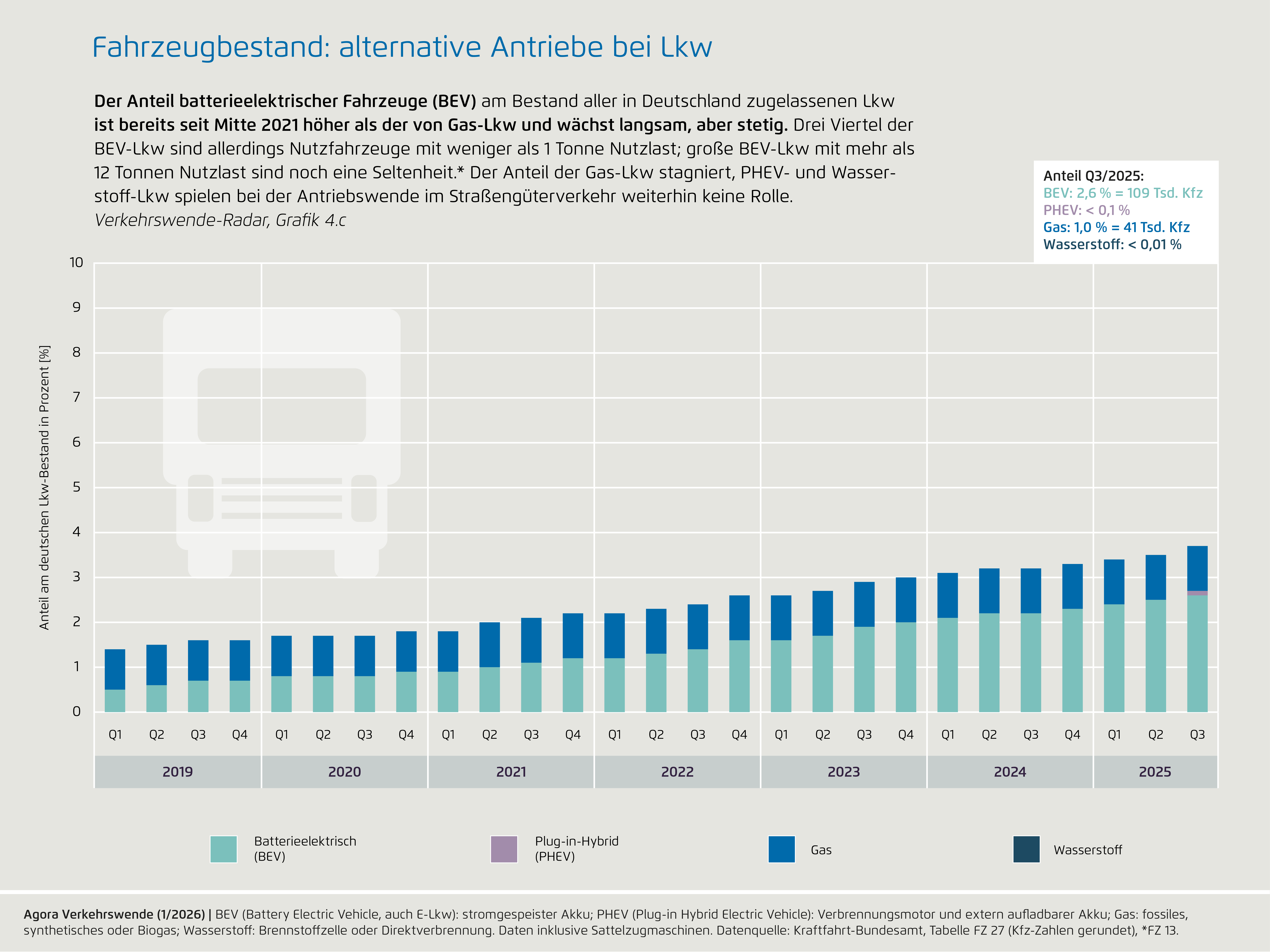

4c) Fahrzeugbestand: alternative Antriebe bei Lkw

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

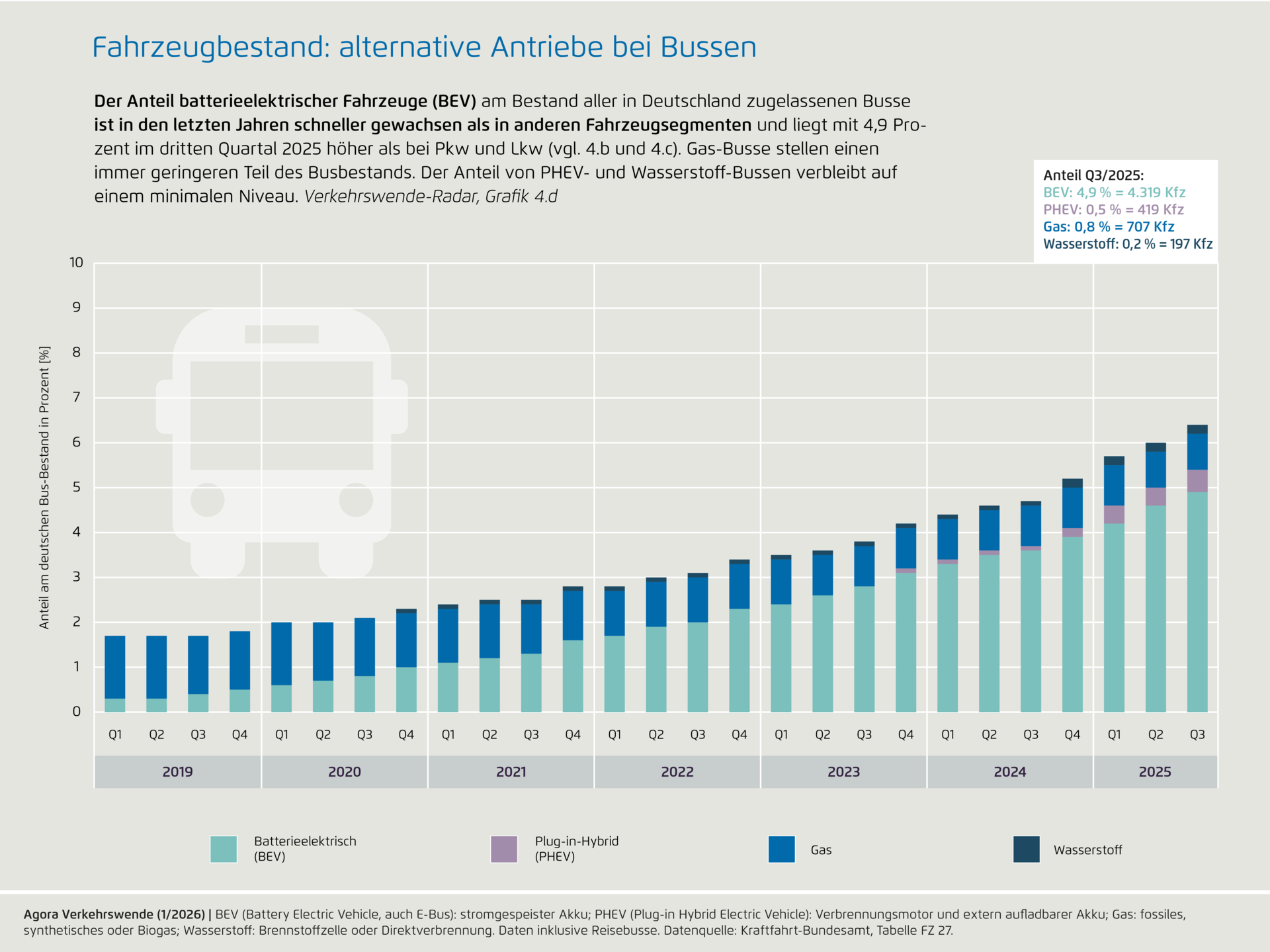

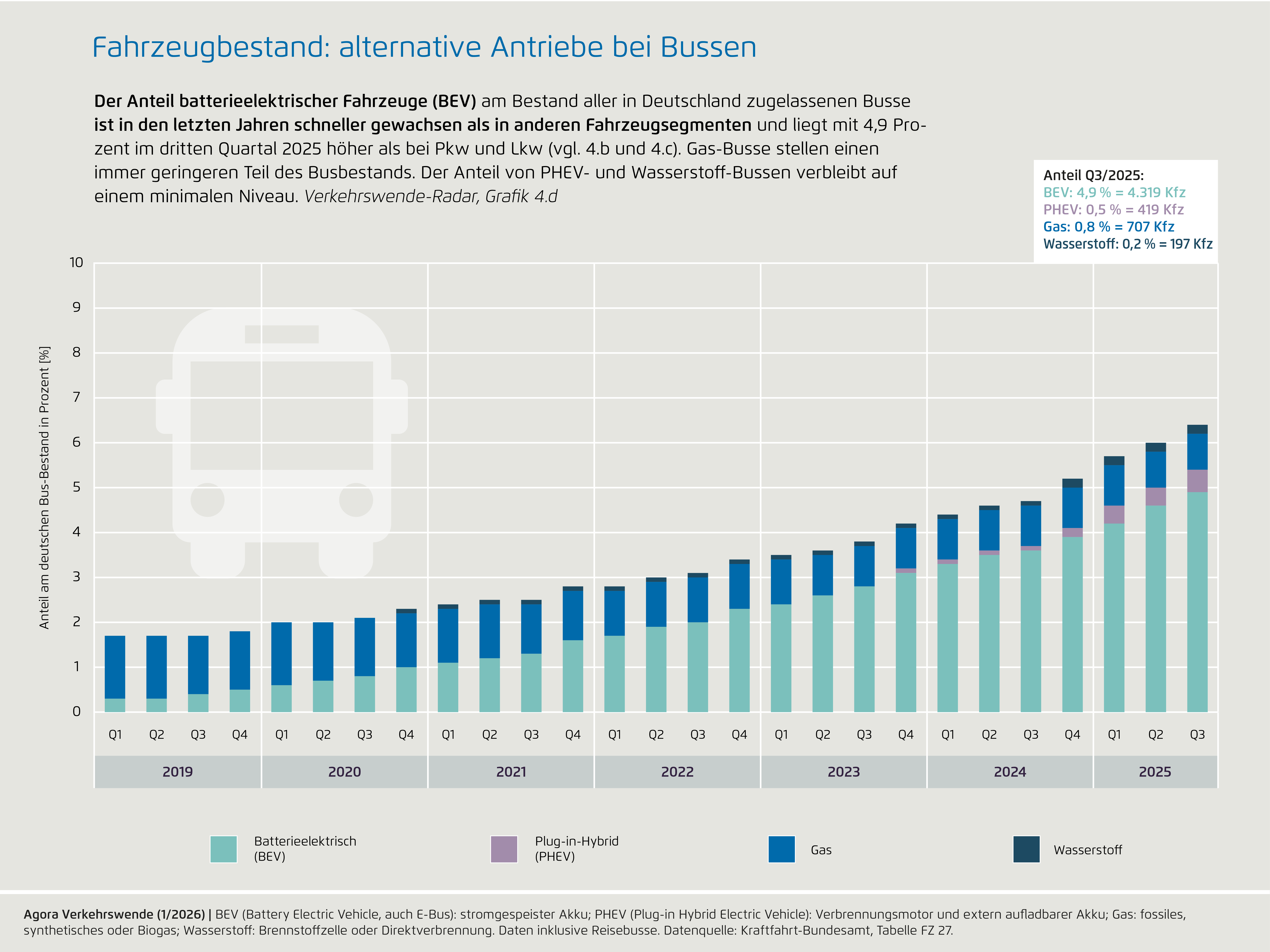

4d) Fahrzeugbestand: alternative Antriebe bei Bussen

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

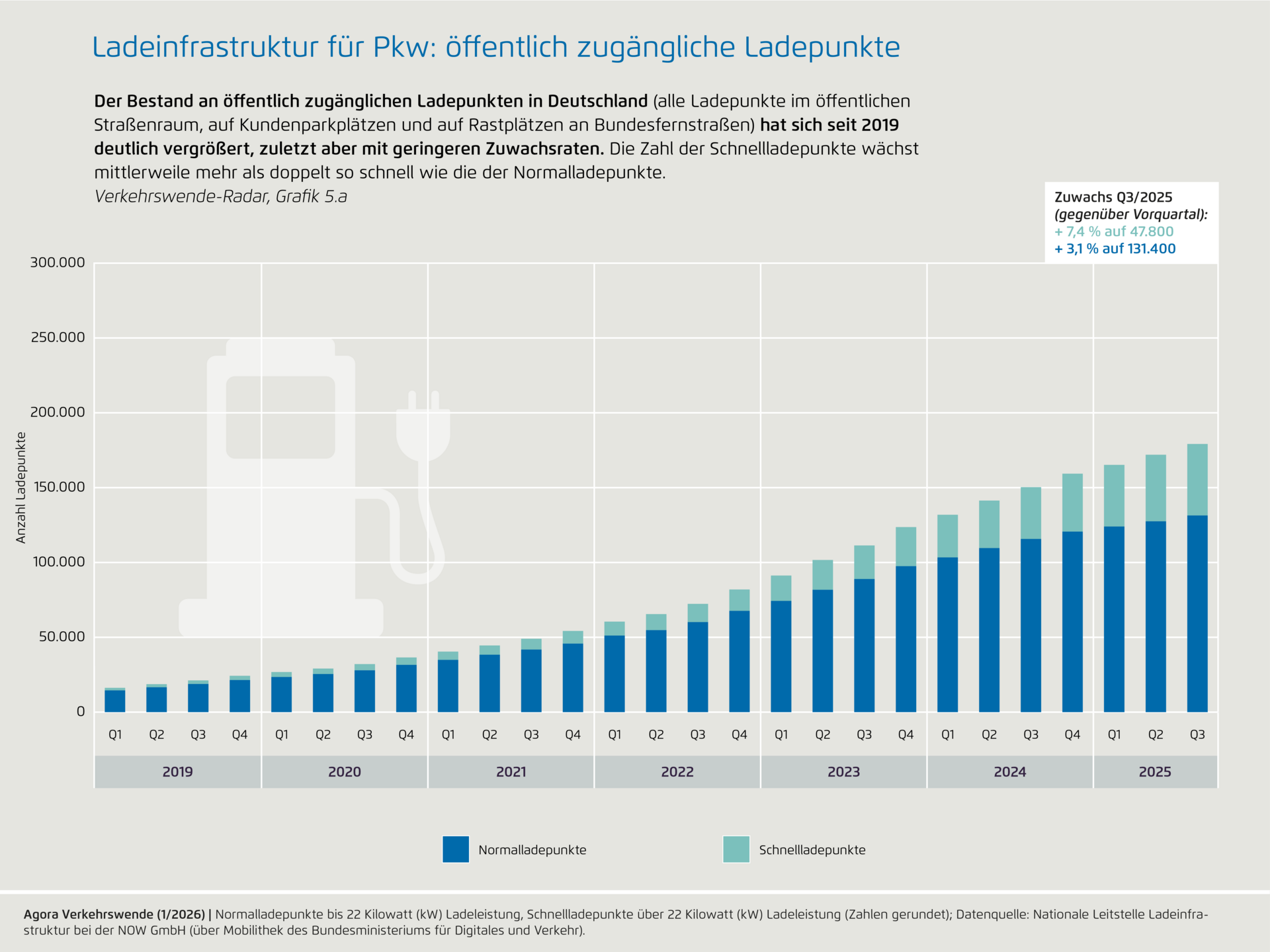

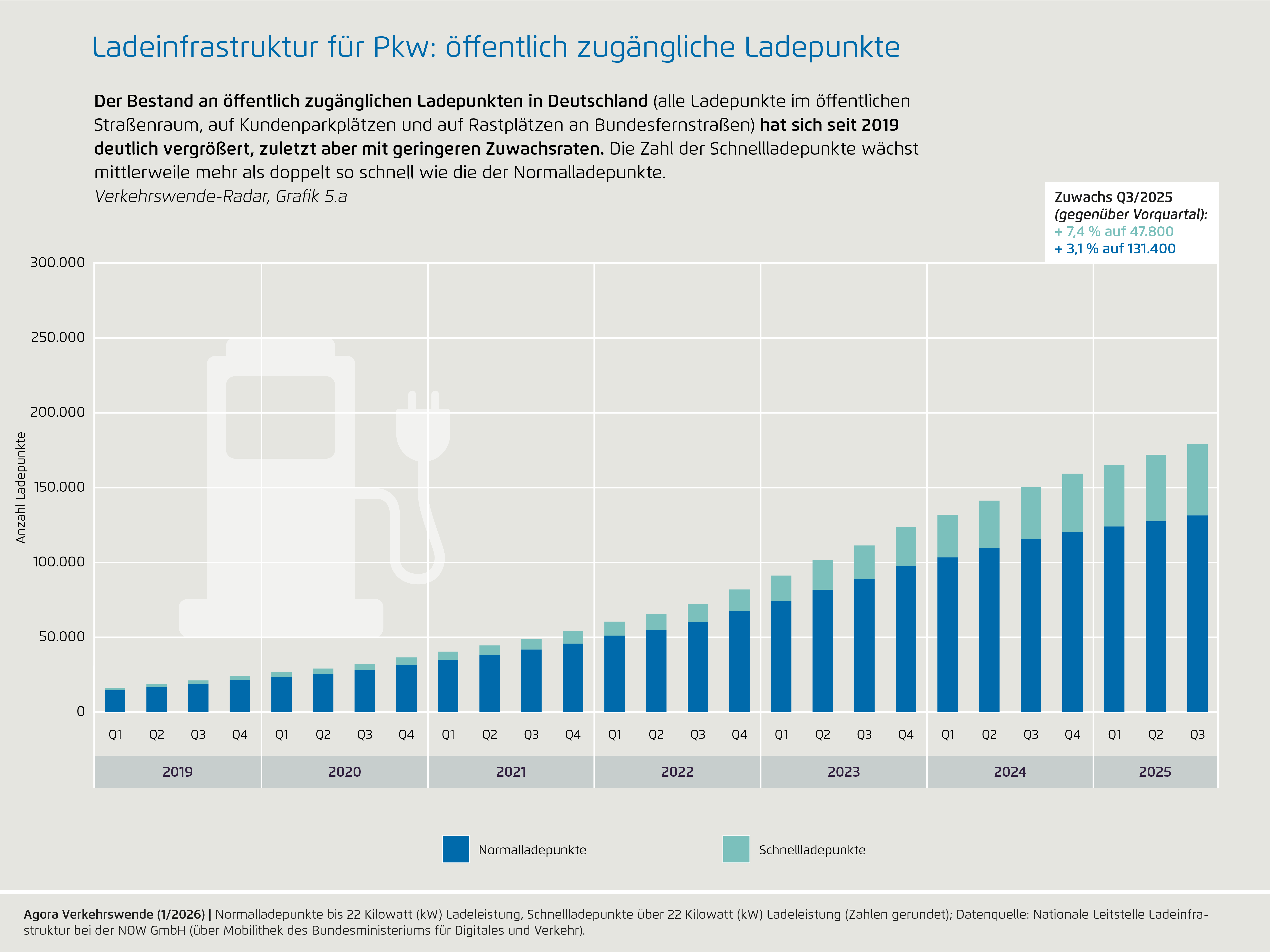

5a) Ladeinfrastruktur für Pkw: öffentlich zugängliche Ladepunkte

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

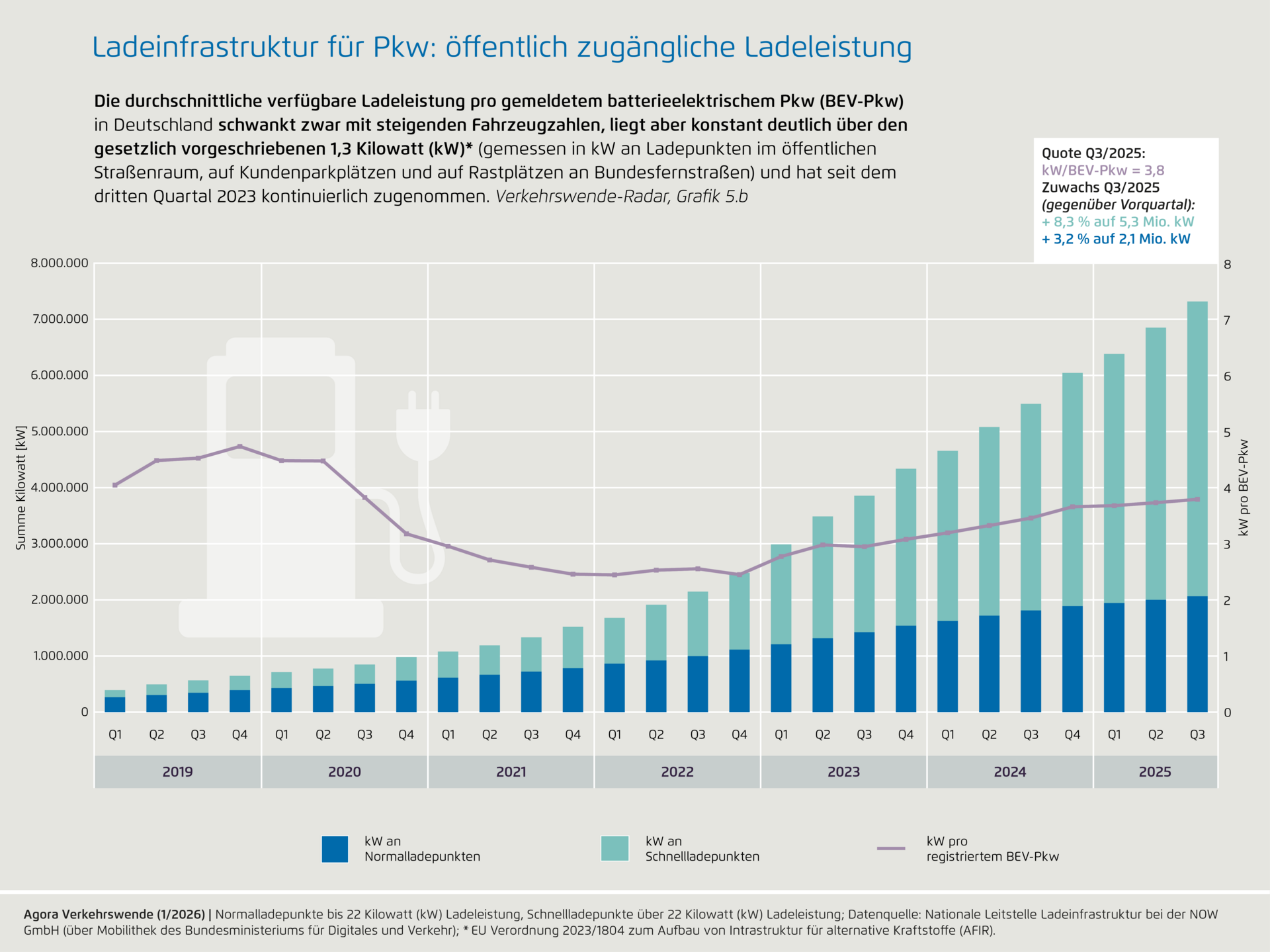

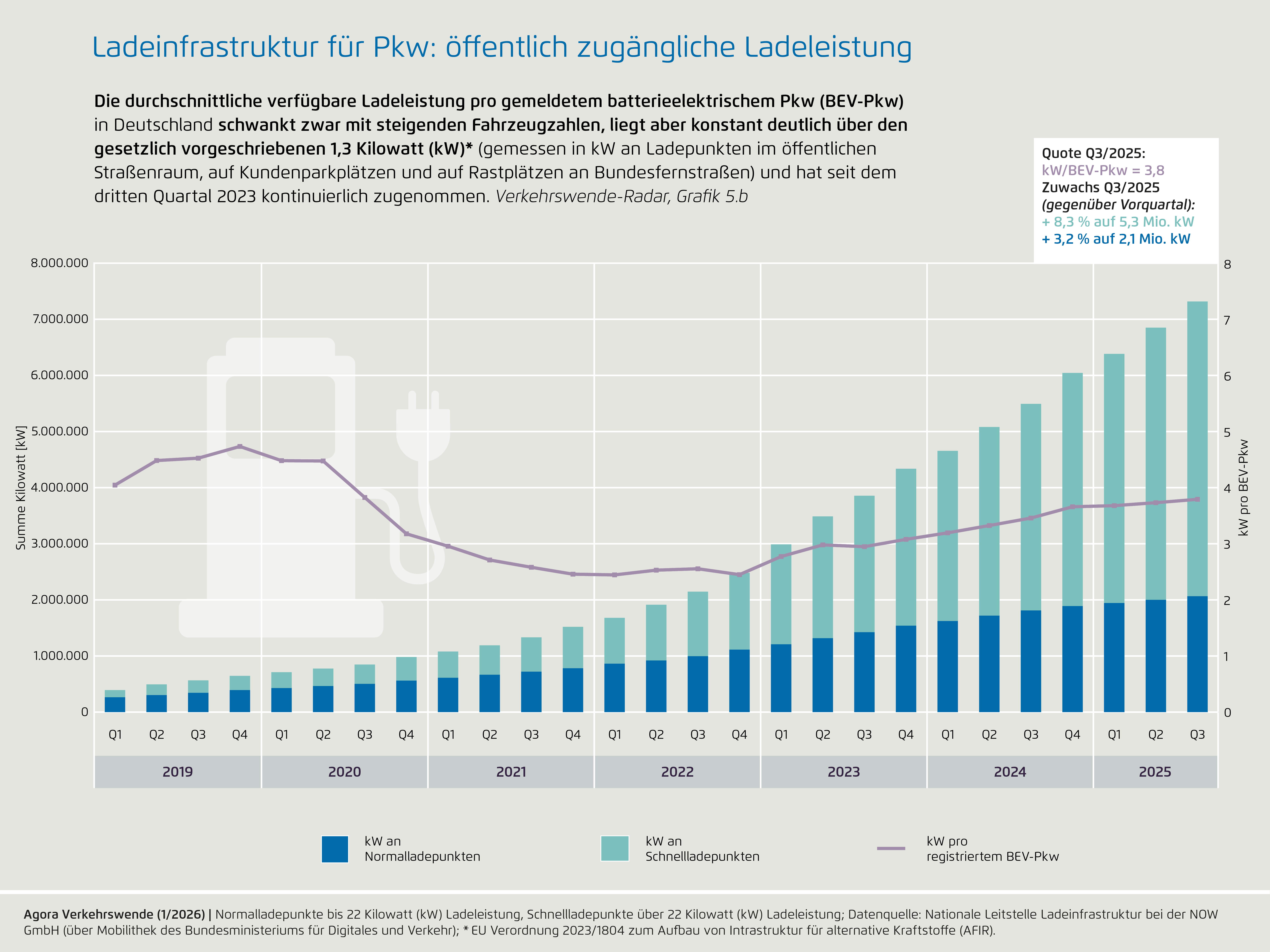

5b) Ladeinfrastruktur für Pkw: öffentlich zugängliche Ladeleistung

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

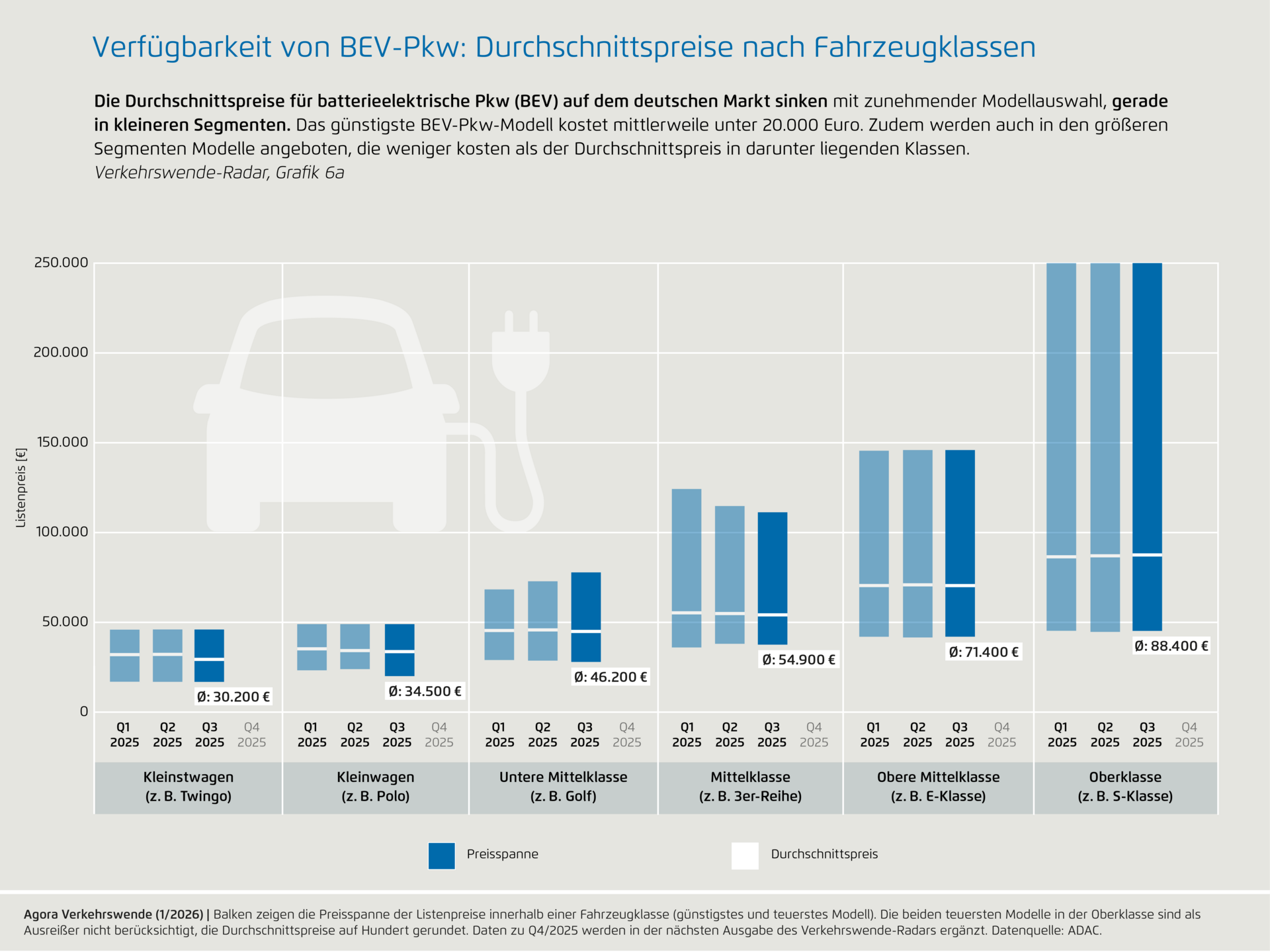

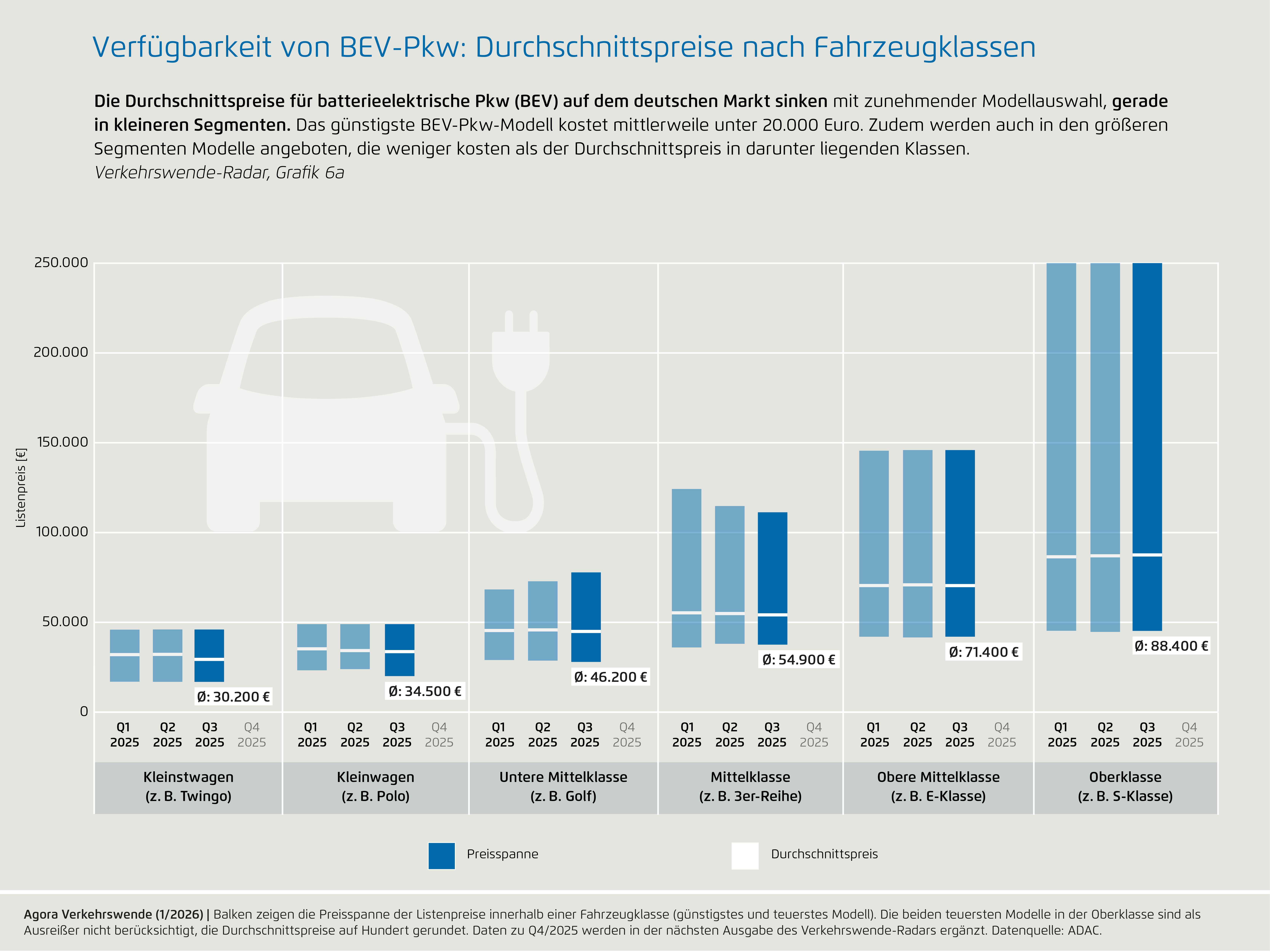

6a) Verfügbarkeit von BEV-Pkw: Durchschnittspreise nach Fahrzeugklassen

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.

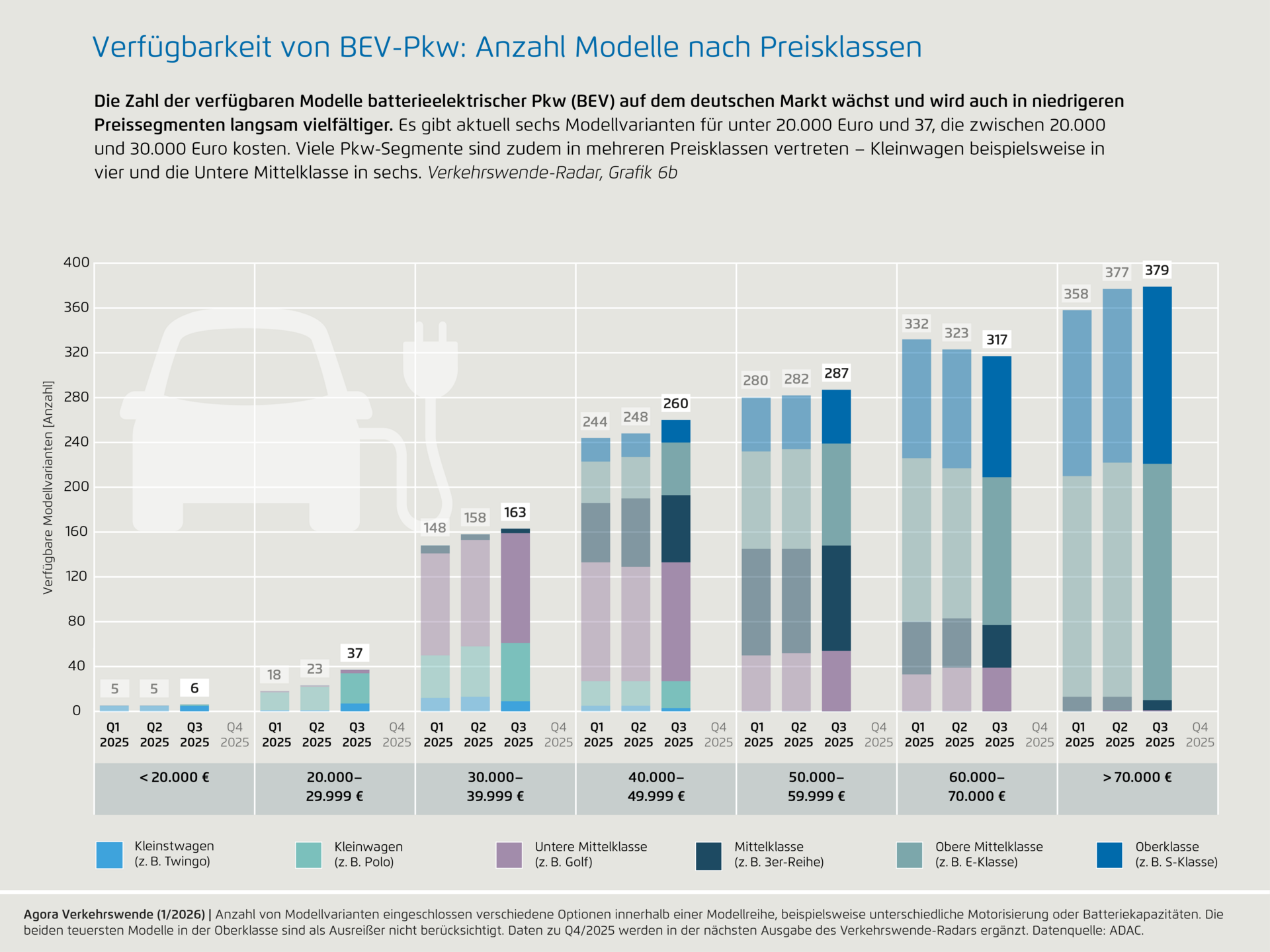

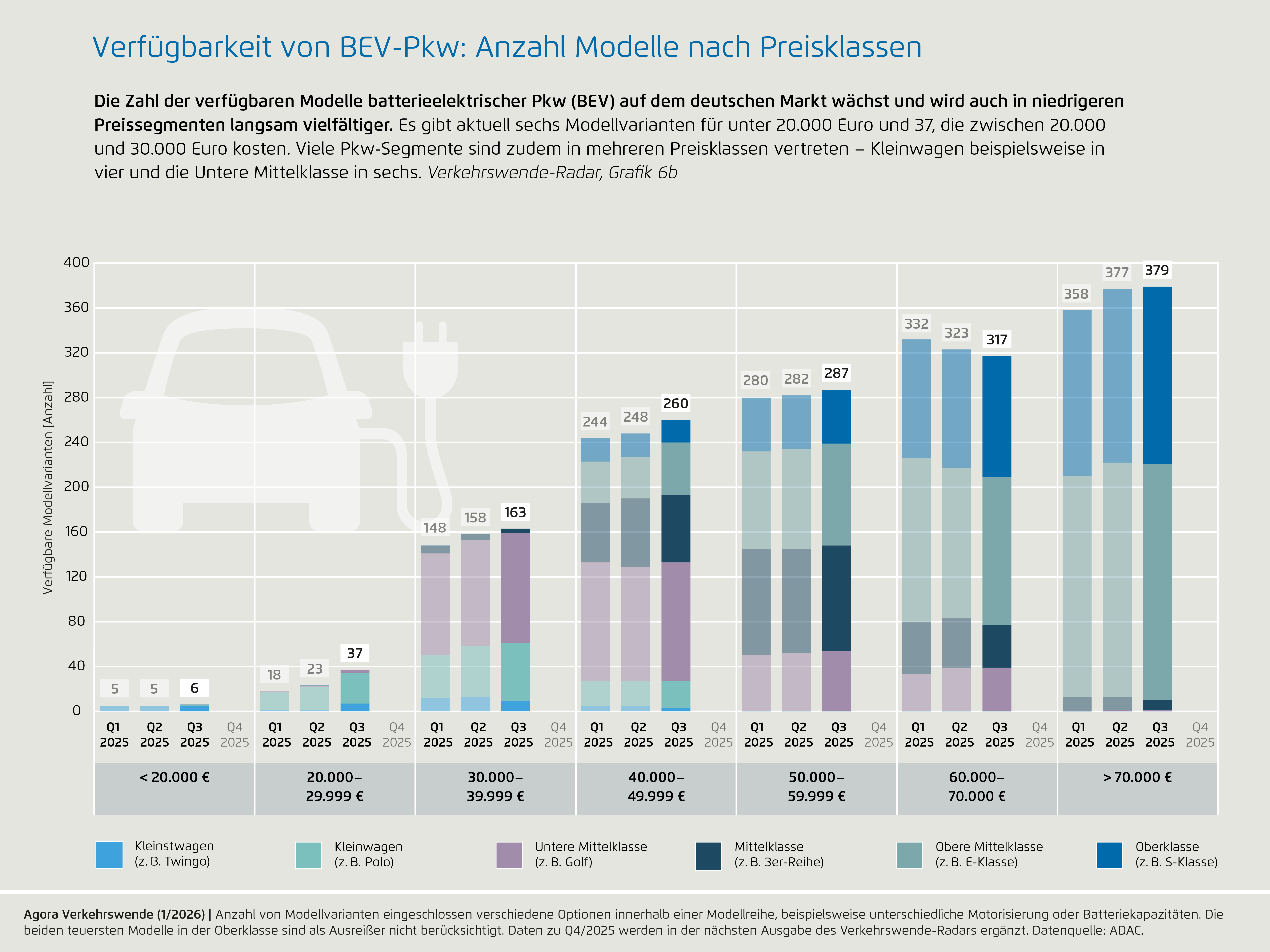

6b) Verfügbarkeit von BEV-Pkw: Anzahl Modelle nach Preisklassen

Unter Berücksichtigung der Creative Commons-Lizenz CC BY (Namensnennung) darf das Bild verwendet werden in jedem Format oder Medium (auch kommerziell, auch in modifizierter Form) weiterverarbeitet werden, sofern der Urheber genannt wird und ein Link zur Lizenz angegeben wird.